|

|

Altri articoli

|

|

|

|

|

|

|

Ecuador

|

|

|

|

|

|

|

Venezuela

|

|

|

|

|

|

|

Cuba

|

|

|

|

|

|

|

Colombia

|

|

|

|

|

|

|

Nicaragua

|

|

|

|

|

|

|

Brasile

|

|

|

|

|

|

|

Uruguay

|

|

|

|

|

|

|

Bolivia

|

|

|

|

|

|

|

Cile

|

|

|

|

|

|

DISSENSO E POTERE: UN SECOLO DI LOTTE IN CINA

Incontro-dibattito

I temi ricorrenti e le dinamiche delle proteste e della repressione in Cina. Dagli inizi del '900 alla contemporaneità, uno sguardo sui movimenti studenteschi e di giovani intellettuali che animano la società civile cinese.

con Jeffrey Wasserstrom, Professore di Storia all'University of California, Irvine con specializzazione sulla Cina. In particolare si è particolarmente interessato alla protesta studentesca.

Antonio Fiori Professore associato Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali - Storia e istituzioni dell'Asia

coordina: Michelangelo Cocco - Giornalista, ex corrispondente da Pechino per il quotidiano "il manifesto". Fondatore di CINAFORUM portale d'informazione sulla prossima superpotenza.

Introduzione di Michelangelo Cocco

Intervento del Prof. Antonio Fiori (Italiano e inglese)

Intervento del Prof. Jeffrey Wasserstrom (Italiano e inglese)

Le domande del Pubblico

Traduzione: Alessandra Cappelletti

12 settembre 2015 al Centro Amilcar Cabral di Bologna

Il Ghetto Dietro Casa.

Kosovo: Storie di Visti (quasi) vissuti

Di Giovanni Bottari

Mitrovica, Repubblica del Kosovo. Non troppo tempo fa. Mitrovica, Repubblica del Kosovo. Non troppo tempo fa.

Bevevo spesso caffè seduto ai tavolini del bar osservando quella moltitudine di persone che ogni sera invadeva il ‘boulevard’. Mi perdevo nei volti e ne immaginavo le storie. Lulzim era tra quelli. Più che la sua storia – una tra le tante, le troppe, in un mare di racconti inascoltati – a colpirmi fu il nostro incontro. Era una nottata alquanto movimentata: Trepça (la squadra di basket locale) aveva appena vinto il campionato. Entrai nel bar in cui ero solito andare per assaporare un po’ di quell’estasi collettiva. Lulzim faceva il cameriere. Era nervoso quella sera, l’espressione sul suo viso trasmetteva ciò che i movimenti nascondevano. Domandai un caffè e fu proprio lui a servirmi. Dopo aver preso l’ordinazione borbottò qualcosa in italiano. Erano settimane che non udivo parole familiari, a parte sporadiche telefonate con i miei genitori. La cosa mi fece sorridere nonostante ciò che avesse detto non si addicesse ad un cameriere. “Grazie” risposi. Lulzim rimase per un attimo perplesso, poi sorrise. Iniziò a domandarmi senza sosta il perché, come e quando fossi arrivato in città. Era su di giri, come fosse la prima volta che vedesse uno straniero. Mi supplicò di aspettare fino a che il turno di lavoro non fosse terminato. Non capitava spesso di incontrare italiani senza uniforme seduti a tavolini del bar.

Lulzim era un bravo ragazzo, glielo si leggeva in faccia: modi educati, gentile, amichevole. Aveva appena compiuto venticinque anni la sera che lo incontrai, gli ultimi dei quali ‘sprecati’ in quel bar che odiava più di una prigione. Ma così stavano le cose. Era cresciuto in una famiglia benestante, almeno questo prima della guerra. Suo padre e sua madre si erano conosciuti durante le grandi manifestazioni degli anni ’80. Lui figlio di un minatore ed una maestra di scuola elementare, lei proveniente da una famiglia fortemente religiosa. Il matrimonio fu stato uno dei pochi bei ricordi di quegli anni.

In quel preciso istante passò per strada un ragazzino a torso nudo con attorno al collo legata una bandiera raffigurante l’aquila albanese, nera su sfondo rosso. Se c’era una cosa che Lulzim odiava più di quel bar erano le bandiere che tappezzavano la città. Tutto quel sentimento nazionale, traboccante da ogni cosa, gli dava allo stomaco. Quella era la libertà per cui molti avevano combattuto e tanti erano morti: una bandiera. Come era misero l’uomo, che di così poco si accontentava e nei suoi simboli si crogiolava. Intanto loro vivevano a Mitrovica, la città del ponte, la città divisa, città dove i suoi stessi cittadini si erano dimenticati che forma avesse. Dove non si poteva attraversare il ponte per la paura poi di vedere che, alla fine, la città vista dall’altro lato del fiume non era così diversa. Vivevano in un paese dove non esisteva il diritto al lavoro, allo studio, ad un futuro degno del cimitero sul quale camminavano. Era stanco di tutto quello. Avrebbe voluto fare ciò che ogni ragazzo della sua età a Roma, Parigi o Berlino sognava: viaggiare, conoscere, innamorarsi.

Mi domandava continuamente dove fossi stato durante i miei viaggi, mi chiedeva di descrivergli minuziosamente i luoghi che avevo visitato come se anche lui potesse vederli. Gli si illuminavano gli occhi ogni qual volta usavo la parola ‘mondo’. Mi raccontò di quando era bambino: ogni settimana i suoi genitori lo portavano fuori città per la tradizionale gita domenicale. Posti che non riusciva a ricordare con esattezza ma che sembrava essere certo della loro bellezza. Ogni tanto qualche particolare gli tornava alla mente; pezzi di memoria che lo aiutavano a convincersi che non era sempre stato così, e ciò lo aiutava ad avere speranza che un giorno qualcosa sarebbe cambiato.

Poi venne la guerra e tutto diventò d’uno tratto più grigio e triste. Lulzim e la sua famiglia furono costretti a lasciare la città ed a rifugiarsi prima in un campo profughi in Albania e poi in Italia dove avrebbero passato i cinque anni seguenti. Fu lì che Lulzim imparò l’italiano.

S’innamorò dell’Italia, della sua storia, della sua cultura, delle sue genti, ed un giorno, aveva giurato, sarebbe tornato a farle visita. Portava sempre con sé un Pirandello o un Calvino che nei momenti di pausa lo aiutavano a scaricare i nervi e lo trasportavano in qualche luogo lontano. Presto, mi disse, avrebbe avuto i soldi necessari per andarsene, almeno per un po’. Avrebbe mandato a fare in c**o quello s*****o del suo datore di lavoro e si sarebbe imbarcato sul primo aereo diretto per l’Italia. Era questione di mesi.

Non andò esattamente così.

Rincontrai Lulzim qualche settimana dopo. Aveva una cera orribile e la vitalità che lo aveva caratterizzato sembrava essere sparita. Mi raccontò di essere andato al Consolato italiano a Pristhina per chiedere maggiori informazioni riguardò la richiesta per il visto. Ottenne due pagine in cui erano elencati tutti i documenti che ogni singolo uomo e donna residente in Kosovo doveva presentare per la richiesta. Mi fece vedere la lista. Lessi, in ordine: Passaporto (validità di almeno sei mesi), domanda per il visto interamente compilata (Allegato A), due fototessere, assicurazione sanitaria, certificato famigliare e di nascita, contratto di lavoro (se studente, certificazione che lo dichiari o equivalente lettera da parte dell’università), dichiarazione di reddito … [respiro profondo] … saldo bancario (movimenti e transazioni degli ultimi sei mesi), certificazione versamento contributi pensionistici (se lavoratore), autenticazione dell’avvenuto pagamento delle tasse, lettera o raccomandazione di un garante terzo residente nel paese di richiesta, somma minima di denaro (da definire), piano di viaggio. Per ogni documento bisognava presentare due copie al Consolato almeno sette giorni prima della prevista data di partenza. Ad ogni modo, la decisione ultima rimaneva a discrezione del corpo consolare in base alla documentazione fornita.

Il passaporto non era un problema, né i certificati o le assicurazioni – ovviamente per ogni singolo documento c’era da pagare una discreta somma di denaro che per un cameriere non erano cifre da poco. Il vero problema era che Lulzim lavorava in nero; non aveva mai pagato tasse né versato contributi. E di certo, pensare che il suo datore di lavoro lo avrebbe messo in regola una volta domandato era pura follia. C’era una fila di ragazzi pronti a lavorare per la metà dei soldi che Lulzim stesso guadagnava. Era disperato, non sarebbe mai riuscito ad ottenere tutti quei documenti. Mai.

2°Parte

Kosovska Mitrovica, Provincia Autonoma di Kosovo e Methodja. Più o meno stesso periodo, stessa città, solo aldilà del fiume ...

Dusan era uno dei migliori studenti del suo corso: “semplicemente brillante” a detta dei suoi professori. Era al 4° anno di Medicina. Un ragazzo promettente, presto sarebbe partito per gli Stati Uniti con una borsa di studio. Era figlio di un ingegnere molto rispettato in città che per anni aveva lavorato nel quadro direttivo delle miniere Trepça, un genio che la guerra aveva trasformato in venditore ambulante. Aveva visto la Yugoslavia disgregarsi sotto i suoi occhi, cadere come un castello di carte. Era sempre stato contrario alla politica di apartheid portata avanti da Milosevic in Kosovo. Sapeva bene che continuando su quella strada presto la fratellanza e l’unità sarebbero cadute sotto i colpi dei Kalashnikov e sepolte nei cimiteri insieme a migliaia di persone. Dusan era uno dei migliori studenti del suo corso: “semplicemente brillante” a detta dei suoi professori. Era al 4° anno di Medicina. Un ragazzo promettente, presto sarebbe partito per gli Stati Uniti con una borsa di studio. Era figlio di un ingegnere molto rispettato in città che per anni aveva lavorato nel quadro direttivo delle miniere Trepça, un genio che la guerra aveva trasformato in venditore ambulante. Aveva visto la Yugoslavia disgregarsi sotto i suoi occhi, cadere come un castello di carte. Era sempre stato contrario alla politica di apartheid portata avanti da Milosevic in Kosovo. Sapeva bene che continuando su quella strada presto la fratellanza e l’unità sarebbero cadute sotto i colpi dei Kalashnikov e sepolte nei cimiteri insieme a migliaia di persone.

Suo padre gli aveva sempre insegnato a non giudicare mai un persona dal credo religioso, la lingua o ‘l’etnia’ d’appartenenza. Gli aveva sempre detto che le persone erano ciò che sceglievano di essere. Sembravano stupidaggini ma Dusan aveva un profondo rispetto per suo padre. Sua madre era morta durante la guerra, ‘danni collaterali’. Quando non studiava Dusan aiutava spesso sua padre. Era un uomo fantastico che nonostante la misera vita che era costretto a subire non aveva mai smesso di sorridere e di credere che le cose sarebbero andate meglio un giorno.

Non ricordava esattamente quando era stata l’ultima volta che aveva lasciato il Paese ma doveva essere stato molto tempo prima. Gli sarebbe piaciuto partire nuovamente, magari per le vacanze estive. Non voleva stare via troppo a lungo, gli studi non glielo avrebbero permesso e suo padre aveva bisogno di lui, ma una o due settimane di vacanze se le sarebbe potute concedere. L’Italia era da sempre stato il suo sogno. Non sarebbe dovuto essere difficile in fin dei conti.

Il Consiglio d’Europa nel Luglio del 2008 aveva finalmente votato a favore per la liberalizzazione dei visti nell’area dei Balcani Occidentali. La Serbia rientrava in uno dei paesi che avrebbero finalmente goduto di questo status. Da Gennaio dell’anno successivo tutti i cittadini serbi avevano iniziato a viaggiare liberamente (senza bisogno di visti) all’interno dell’area Schengen per un periodo non superiore ai tre mesi, oltre ai quali serviva il visto. C’era un ‘ma’ in tutta questa storia che Dusan a suo discapito avrebbe presto scoperto. Esisteva una discriminante: i ‘cittadini’ serbi residenti in Kosovo, differentemente dal resto dei loro concittadini, non godevano di tale libertà. Il documento redatto dalla Commissione Europea diceva: “ Dal 1999 la Serbia non ha avuto la possibilità di compiere alcuna verifica riguardante le persone residenti in Kosovo sotto la UNSCR 1244/99. […] la Commissione e gli esperti degli Stati membri non sono stati nella posizione di verificare l’emanazione di tali documenti (Passaporti Biometrici) e l’integrità e la sicurezza delle procedure seguite dalle autorità serbe per la verifica della correttezza dei dati presentati dalle persone residenti in Kosovo […]. Inoltre, in vista di preoccupazioni riguardanti la sicurezza, in particolare potenziale migrazione clandestina da parte di persone residenti in Kosovo o persone la quale cittadinanza è stata emanata per il territorio del Kosovo sotto la UNSCR 1244/99 […], la Commissione considera che i possessori di passaporti serbi emanati dal Coordination Directorate debbano essere esclusi dal regime di liberalizzazione dei visti per la Serbia”.

Ovviamente Dusan conobbe tutto ciò solo una volta arrivato a Belgrado. Avrebbe ottenuto il passaporto ma senza il visto sarebbe stato del tutto inutile. Così andò al Consolato italiano a Belgrado per fare domanda ma lo rispedirono in Kosovo dicendogli che era il consolato di Prishtina l’istituzione ad essere in carico per le questioni riguardanti i residenti nella provincia, che fossero questi albanesi o serbi. Questo significava che avrebbe dovuto fare richiesta per i documenti kosovari. Non che la cosa gli desse fastidio, non era mai riuscito a provare, neanche sforzandosi, quel senso di umiliazione o di sconfitta che molti suoi coetanei sembravano soffrire dopo la dichiarazione unilaterale di indipendenza da parte delle autorità kosovare. A lui non interessava: Kosovo, Serbia, quello che gli compiaceva; bastava solo che lo facessero uscire da quel maledetto Paese. Il punto problematico era che per un serbo recarsi a Prishtina era più facile a dirsi che a farsi, forse nemmeno questo, visto che nessun serbo diceva mai di ‘voler andare a Prishtina’. Prese coraggio e andò, non aveva alternativa. Non avrebbe mai potuto pensare che per passare qualche giorno di assoluto relax in Italia avrebbe dovuto stressarsi così tanto. In meno di due giorni aveva percorso più di mille chilometri, speso più di cinquemila dinari, visitato almeno sei edifici governativi tra ministeri e consolati, senza, alla fine, essere riuscito a concludere niente. Appena entrato nel palazzo del consolato italiano vide un ragazzo uscire la cui espressione gli rimase impressa. Sembrava sconvolto, come se il mondo gli fosse caduto addosso. Si chiamava Lulzim.

Aldilà del Mare, Questura di Modena, Italia. Qualche mese prima.

Eccomi. Sono ormai ore che aspetto; l’inefficienza della burocrazia italiana non perde mai l’occasione di smentirsi. C’è anche da dirsi che ho scelto il giorno sbagliato per recarmi in Questura. Una fila infinita di extracomunitari aspetta pazientemente la proroga del permesso di soggiorno. Io fumo per uccidere l’attesa, la noia e me stesso. 42, finalmente il mio turno. Ufficio Passaporti. Mi porgono un foglio da compilare. Prima di scrivere il nome aggiungo la sigla ‘Dott.’. Devo ammettere che è una sensazione alquanto soddisfacente. Dottore … mi ci devo ancora abituare ma non suona male. Eh sì, mi sono appena laureato, uno dei momenti più rapidi e indolori della mia vita. Poco ricordo a dir la verità ma che importanza ha, sono finalmente libero, non esiste più bella sensazione al mondo. Presto sarei partito: Kosovo, il sogno di una vita. Una volta ottenuto il passaporto niente mi avrebbe più fermato, né visti o file interminabili davanti a consolati, né innumerevoli scartoffie da compilare. Un semplice timbro sul passaporto.

Quanti Lulzim e Dusan ho incontrato lungo la mia strada. Le loro sono semplici storie, e devo ammettere di essermi preso un bel po’ di licenza narrativa nel riportarle, ma è certo che raccontano la verità: il disagio vissuto da una generazione intera che non ha la libertà di muoversi, di partire, di viaggiare e, anche, di sentire poi la mancanza di casa. È difficile immaginare cosa significhi tutto questo per noi, per chi è nato in un Europa senza confini, senza dogane né passaporti o visti, dove le frontiere non sono state abbattute ma bensì riposizionate su nuovi confini.

Solo i sogni gli restano e per quanto gli uomini possano essere divisi da muri, fiumi od odi, i sogni sono ciò che li accomuna. Tutti, indistintamente, desideriamo sapere cosa c’è aldilà delle montagne.

Il Kosovo, ad oggi, è l’unico Paese dell’area dei Balcani Occidentali a non godere di un regime di visti liberalizzato (free-visa regime) per quanto riguarda il transito ed il soggiorno nei Paesi dell’Area Schengen – inferiore a tre mesi. Il processo di liberalizzazione che ha coinvolto l’area – Serbia, Montenegro, Albania, Bosnia-Erzegovina e Macedonia, inaugurato con il summit di Tessalonica nel giugno del 2003 e conclusosi in due fasi a cavallo tra il 2009 e il 2010, ha visto il Kosovo totalmente escluso.

In seguito all’avvenuta dichiarazione di indipendenza del Paese (17 Febbraio 2008), il Consiglio Europeo ha enfatizzato la volontà di ‘assistere lo sviluppo economico e politico del Kosovo attraverso una chiara prospettiva europea’, auspicando la possibilità per il Paese di godere di un regime di visti meno restrittivo ‘solo una volta che tutte le condizioni vengano soddisfatte e senza pregiudizio alla posizione degli Stati membri sullo status’. La prospettiva è diventata realtà quando, il 19 Gennaio del 2012, il dialogo sulla liberalizzazione dei visti è stato finalmente lanciato. A giugno dello stesso anno la ‘roadmap’ stilata dalla Commissione è stata consegnata al governo di Prishtina, contenente novantacinque criteri da soddisfare: dalla lotta alla criminalità organizzata alla protezione delle minoranze. Ora, il 2013 si apre con poche certezze – ancora nessuna data stabilita per la liberalizzazione – e tante speranze ma ciò che è certo è la paura che le spaccature all’interno dell’Unione per quanto riguarda lo status del Kosovo – Spagna, Slovacchia, Romania, Grecia e Cipro non hanno riconosciuto l’indipendenza del Paese – possano rallentare un processo già lento. Le sfide non sono poche, soprattutto per un Paese dove tasso di criminalità e corruzione sono tra i più alti in Europa, ma ci auguriamo che possano essere superate in nome di tanti ragazzi che l’Europa l’hanno solo vista sui libri.

Elezioni in Serbia: riflessioni a cavallo dell’Ibar

Di Giovanni Bottari

Il risultato delle elezioni in Serbia era scontato ancora prima che si andasse a votare. Stessi canditati, stessi toni, stesse storie. E per la terza volta consecutiva Boris Tadic, l’europeista nonché Presidente uscente, e Timoslav Nikolic, il “progressista” nonché ultranazionalista di vecchia data con alle spalle una storia con l’SRS (Partito Radicale Serbo) finita male e che europeista ci è diventato con il tempo e per opportunità politica, si sfideranno nel testa a testa per la poltrona presidenziale. Poco è cambiato dall’ultima volta che si sono visti insieme, a parte che la disoccupazione è aumentata, c’è più crisi, più macchinismo politico, insomma le solite cose. Deve essere difficile scegliere quando si ha davanti “un europeista che parla da nazionalista ed un nazionalista che parla da europeista” tant’è che molti serbi hanno deciso di non farlo. Il malessere politico però, che di solito tende a manifestarsi su posizioni estremiste, questa volta non ha premiato neanche la Destra Radicale, forse unica vera sorpresa di queste elezioni. Anzi. L’SRS, guidato oggi dalla moglie di Seselj, sotto processo all’Aja per crimini di guerra, e un tempo primo partito della Serbia, non è neanche riuscito a raggiungere la percentuale di voti necessaria (5%) da permettergli l’entrata in Parlamento.

Aldilà di questo, le elezioni si sono svolte all’insegna dell’Europa. Per la prima volta dalla caduta del regime di Milosevic tutte le principali forze politiche del Paese hanno riconosciuto l’adesione ai Ventisette come un passo necessario da compiere. A marzo il Consiglio Europeo ha formalmente confermato la Serbia come uno dei paesi candidati membri, avvicinando di un altro passo il Paese all’Europa. Ma resta ancora un punto da risolvere: il Kosovo.

Se di Europa si è parlato tanto; di Kosovo si è solo accennato in maniera molto vaga. L’argomento scotta. Il problema dello status del Kosovo è strettamente legato all’adesione della Serbia all’Unione Europea ed un mancato compromesso a riguardo potrebbe ritardarne di molto l’entrata. Nessuno durante la campagna elettorale ha apertamente dichiarato di voler abbandonare la Regione ma d’altro canto nessuno è neanche stato in grado di dare risposte concrete alla questione.

Si richiede un passo avanti di Belgrado che se anche non lo vuole ammettere inizia a pensare che il Kosovo sia diventato una spina nel fianco. Se un tempo il grido “Kosovo è Serbia” si levava a gran voce dai palazzi del potere, oggi quel grido ha perso gran parte della sua carica evocativa e si è rivelato essere quello che è: un vero pantano politico.

Non sono molto le strade che Belgrado a davanti. Andarsene significherebbe riconoscere l’indipendenza del Kosovo ed abbandonare ad un destino incerto i 120.000 serbi che attualmente là risiedono, la maggior parte segregata a Nord del fiume Ibar o in piccole enclave sparse su tutto il territorio. Restare, d’altro canto, significherebbe un’eventuale revisione dei confini che minerebbe il debole equilibrio dell’intera regione Balcanica.

Nel mezzo c’è Mitrovica. Mitrovica è una tutt’altra che tranquilla cittadina situata a cavallo del fiume Ibar, nel Nord del Kosovo. Città diventata tristemente famosa per la sua divisione e che il suo ponte, di cui si è tanto parlato, ne è diventato il simbolo. Paradossalmente però il ponte è anche l’unica cosa che unisce le due parti della città e paradossalmente forse questo è anche l’unico luogo dove se un alternativa se esiste può essere trovata.

Attraversato il ponte verso Nord si entra nella parte serba della città, un qualcosa di politicamente non definito che non è ne Kosovo ne Serbia. L’autorità di Prishtina non arriva da questo lato del fiume e Belgrado è sempre più lontana. La ripetizione quotidiana dell’assurdo ha finito per dare una parvenza di normalità alla situazione e dopo alcuni minuti di confusione si inizia ad abituarsi. L’atmosfera è calma ma tesa. Le barricate sono diventate ormai parte dello scenario urbano e nessuno sembra farci più tanta attenzione. Le strade sono ancora invase dai manifesti elettorali. Anche qua si sono celebrate le elezioni come in tutta la Serbia ma con molta più sfiducia; in pochi sembrano veramente convinti che le cose possano cambiare, qualsiasi sia il politico che siederà a Belgrado. Negli ultimi anni la situazione non è andata migliorando di molto e la tanta incertezza non ha fatto altro che aumentare il senso di solitudine e di abbandono. Incontro Dijana e Tijana, due studentesse serbe, in un caffè. Parliamo di elezioni. “I politici sono tutti uguali” mi dice Dijana, “Tante parole ma poca sostanza. In tutti questi anni non fatto altro che promettere e alla fine non abbiamo visto niente. Abbiamo votato ma per cosa. Per un Parlamento o un Presidente lontani decine di chilometri da qui mentre la nostra voce viene continuamente ignorata. Siamo stranieri a casa nostra. La verità è ci stanno abbandonando tutti, uno dopo l’altro. Il Kosovo non esiste più, ora c’è solo l’Europa”.

“Nessuno sa cosa significhi vivere qui. Quanto sia difficile non poter attraversare un ponte senza la paura di andare dall’altra parte solo perché si è serbi o albanesi. Questo Belgrado e Prishtina non lo sanno. Prendono accordi senza consultare minimamente la popolazione. Io personalmente sono pessimista. Non ho più fiducia nella politica”. Dijana e Tijana sono iscritte al secondo anno dell’International Business School di Mitrovica ed ogni giorno quel ponte lo devono attraversare per andare a svolgere le ore di tirocinio richieste dalla loro università presso una ONG locale. “È l’unica possibilità che abbiamo. I nostri amici dicono che siamo pazze ad attraversare il ponte ma cosa dobbiamo fare. A volte abbiamo paura che qualcuna ci veda così cerchiamo sempre di passare dietro le barricate per farci notare il meno possibile.” I ragazzi con cui lavorano sono i primi albanesi che conoscono. “Sono dei bravi ragazzi. Personalmente noi non abbiamo nessun problema a lavorare con loro. Ma sai non tutti sono come noi. C’è ancora tanto odio qui”. Loro sono stanche di tutte questa divisione. Vorrebbero almeno una sera poter andare a bere qualcosa dall’altra parte della città, conoscere gente nuova, cambiare un po’, ma è ancora troppo pericoloso attraversare il ponte di notte. Le domando cosa pensano dei militari posti a pattuglia del ponte. “Beh sono tanti anni ormai che sono lì. Sono diventati parte della città in qualche modo” sorridono, “sicuramente ci sentiamo più sicure ad attraversare il ponte con loro. Ma ogni tanto penso anche che tutti quei soldi potrebbero essere spesi in modo diverso. Non c’è lavoro qui in città ed i giovani passano tutto il giorno dentro i Bar a non fare niente. E questo di certo non aiuta a migliorare le cose. Non c’è futuro qui. Per questo noi stiamo studiando. Vogliamo andarcene.” Comunque non hanno dubbi, sarà Tadic ha vincere le elezioni. Il prossimo 20 maggio si svolgerà il ballottaggio tra i due candidati presidenziali. Le forze internazionali presenti in città sono state aumentate per evitare ogni possibile tensione. Chiunque dovesse vincere le elezioni è ora che faccia i conti con questa realtà quotidiana. Staremo a vedere.

SIN TIERRA NO HAY VIDA...SIN CAMPESINOS NO HAY COMIDA

Città del Guatemala, 30 marzo 2012

di Giacomo Cantini

Il 19 marzo più di mille contadini guatemaltechi, provenienti da diverse comunità degli altopiani centrali del paese, hanno cominciato da Cobàn una marcia verso la capitale, per la difesa della Madre Terra, contro gli sgomberi forzati (desalojos) delle comunità rurali, contro la criminalizzazione dei movimenti sociali e per l'approvazione della Legge di Sviluppo Rurale Integrale, che conterrebbe la maggior parte delle altre rivendicazioni.

La Marcha Indigena, Campesina y Popular è senza precedenti in quanto è partita come una mobilitazione di base, fatta di persone, ed è riuscita nell'intento di unire movimenti e comunità di diverse zone del paese, accomunate dal fatto di subire da un lato le politiche del governo in tema di gestione della terra e repressione, dall'altro le occupazioni da parte di aziende transnazionali di territori comunitari, per lo sviluppo di centrali idroelettriche e miniere.

Durante il percorso di 214km ogni giorno hanno continuato ad aggiungersi manifestanti e all'entrata in capitale il 27 marzo, dopo nove giorni di camminata, la Marcia contava più di 2000 partecipanti. I messaggi di solidarietà sono stati ancora più numerosi e hanno contribuito a fare di questa iniziativa una questione nazionale, risvegliando il malcontento diffuso rispetto ai problemi sociali, economici, politici e culturali che non sono mai stati fronteggiati adeguatamente da nessun governo. Nella notte tra il 27 ed il 28 i rappresentanti della Marcia sono stati ricevuti dal Presidente dello Stato Otto Pérez Molina, che formalmente ha dichiarato di impegnarsi per la risoluzione delle problematiche presentate.

Nella conferenza stampa di stamattina, 30 di marzo, Daniel Pascual del Comité Unidad Campesina (CUC) ha però sottolineato che questo movimento non si fermerà fino a quando non siano attese concretamente tutte le rivendicazioni portate alla luce dell'attenzione pubblica, le quali afferma essere molto chiare e puntuali. La necessità di risolvere la problematica agraria ed il condono del debito agricolo, la demilitarizzazione delle aree rurali ad alta conflittività, la cessazione della criminalizzazione e repressione dei movimenti sociali, l'attenzione ai problemi delle comunità del Polochic( ) e la cancellazione delle licenze di esplorazione e sfruttamento minerarie; queste, secondo i portavoce della Marcia, sono le principali richieste che dovranno essere affrontate dal governo. La speranza è che il 19 aprile, nella prossima riunione con l'esecutivo, questo ultimo presenti delle soluzioni ed un piano concreto di attuazione delle stesse. Nel frattempo, dichiara Pascual, la mobilitazione continuerà attraverso tutti i canali possibili e mediante tutte le azioni che siano necessarie, perchè questo è solo un primo, grande passo verso la costruzione di un Guatemala più giusto e democratico.

Per seguire gli sviluppi della Marcia, https://www.facebook.com/pages/Marcha-ind%C3%ADgena-campesina-y-popular/207724279334698

Foto: Manifestanti durante la Marcia (fonte: Pagina facebook della Marcha Indigena, Campesina y Popular)

(1) Nel marzo 2011, dopo che avevano fatto ritorno alle loro terre che già gli erano state tolte, sono state sgomberate da forze di sicurezza private più di 800 famiglie in 14 comunità della Valle Polochic, nel nord-ovest del paese).

KOSSOVO: PAGINE DI GEOGRAFIA PERDUTA

Reportage di Giovanni Bottari

Nei Balcani le cartine geografiche a poco possono servire al viaggiatore nel tentativo di orientarsi in un territorio dove la morfologia stessa prima di essere fatta di montagne, di laghi o di fiumi è fatta di popoli. Esiste un intricato rapporto tra territorio e popolazione spesso invisibile, difficilmente descrivibile, in particolare là dove non esistono confini definiti se non, appunto, quelli tracciati dalle mappe geografiche. Confini che finiscono per confondere il viaggiatore e deviarlo dall’essenza di questa terra.

Da qui inizia il mio racconto che, come i tanti che lo hanno preceduto, ha voluto o almeno ha cercato di tracciare un percorso tra tanti possibili.

Prishtina, Kosovo

Lungo l’autostrada che porta dall’Albania in Kosovo, non sono solo le montagne a scorrere davanti agli occhi del viaggiatore. Innumerevoli sono i graffiti che costellano le pareti a lato della carreggiata. Guardandoli si può ripercorrere la storia di una nazione e la loro successione grafica sembra quasi riflettere il susseguirsi del tempo.

La storia non traccia un cammino cronologicamente lineare composto da eventi che si susseguono secondo un rapporto di cause - effetto ma sembra quasi ripetersi, saltare, muoversi intorno. Hegel diceva: “La storia si ripete sempre due volte ma la seconda è solo una farsa della prima”. I Balcani sono l’esempio pratico e lampante della massima hegeliana.

L’arrivo a Prishtina è accompagnato dal ticchettare della pioggia sulla carrozzeria del vecchio autobus. La strada scivolosa sembra quasi proiettare il cammino verso l’indipendenza. Le ruote stridono a contatto con l’asfalto, quasi come se si dovesse sbandare da un momento all’altro. Basta un niente per finire fuori strada.

L’incubo del passato non ha lasciato queste terre e impedisce un sonno tranquillo. È notte quando scendo alla stazione; la città sembra dormire; le uniche luci accese nella notte buia sono quelle del grande palazzo del UNMIK (United Nation Interim Administretion Mission in Kosovo). Una costruzione moderna che poco ha a che vedere con il paesaggio circostante. I bar, affollati di gente, riflettono la situazione nel paese: mancanza di opportunità, bicchieri vuoti, puzza di alcool e sigarette e un’intera generazione senza futuro. Mi sembra di rivedere un’immagine già vista troppe volte. Ordino una birra e condivido insieme ad altri un sorso di amaro destino.

Il giornale lasciato sul tavolino scrive di nuovi scontri nel nord del Paese tra i soldati del KFOR (Kosovo Force) e civili di etnia serba.

La regione del Kosovo nella storiografia serba rappresenta la <<Vecchia Serbia>>: il cuore di un Regno che durante il suo massimo splendore univa le rive dell’Adriatico con quelle del Mar Nero; questo molto prima dell’invasione ottomana, della nascita di Tito e della stessa Jugoslavia.

Fu qui, poco fuori la capitale kosovara, che il 28 giugno del 1389 l’esercito serbo, sotto la guida del Principe Lazar, veniva annientato dalla armate ottomane decretando la fine di un Impero e l’inizio del dominio. La leggenda vuole che il Principe Lazar abbia sacrificato se stesso (fu decapitato quello stesso giorno) e il suo Regno ‘terreno’ in vista di un nuovo Regno ‘nei cieli’; il suo sacrificio permise all’Europa cristiana di resistere all’avanzata ottomana. Molte famiglie serbe vennero scacciate dalle proprie case per non farci mai più ritorno.

L’immolazione non fu mai dimenticata e quella data venne marchiata a fuoco sulla pelle. Quel 28 giugno a Sarajevo durante il quale venne ucciso l’Arciduca Francesco Ferdinando decretando l’inizio della Prima Guerra Mondiale, lo stesso che Milosevic scelse 75 anni dopo per pronunciare il suo famoso discorso.

L’intera memoria storica di un popolo è racchiusa tra queste montagne, all’interno dei suoi simboli di massa e dei suoi monasteri (il monastero di Pec è tutt’oggi uno dei più importanti luoghi di culto per l’ortodossia serba).

L’Europa stessa nelle cui mani è lasciato il futuro di un popolo, non trova unità sull’azione; divisa, arranca senza trovare soluzioni. Questo manifesta tutta l’incertezza sul futuro. Il fallimento in Kosovo potrebbe determinare una frattura inguaribile per l’intero progetto.

Nel vuoto lasciato dall’incertezza, la criminalità cresce e come un cancro si espande ed estende la propria mano sulla società. Le strade, un tempo vuote, si riempiono di automobili di grossa cilindrata, europee, dai finestrini oscurati; si allontanano nella notte mentre mi avviò verso casa.

All’esterno del Palazzo della UNMIK vi è un piccolo cimitero. Non ci sono ne tombe ne croci ma solo le fotografie dei tanti che non hanno fatto più ritorno a casa. Giovani, anziani, bambini. Quei volti sbiaditi dalla pioggia appesi lungo le cancellate che circondano l’edificio riportano la memoria indietro nel tempo agli anni bui della repressione e della guerra. La ragione perché si trovano qui e non in un altro luogo è semplice: per non dimenticare. Perché non si può e non si deve dimenticare; per ricordare ai governanti, ai diplomatici, ai funzionari delle Nazioni Unite, ai militari della NATO l’orrore di quanto accaduto. Una grande lastra riporta scritte in albanese ma riesco facilmente a immaginarne il significato. A differenza della nascita accanto ad ogni volto, la morte o la sparizione è arrivata per tutti nello stesso intervallo di tempo: 1995-1998. All’esterno del Palazzo della UNMIK vi è un piccolo cimitero. Non ci sono ne tombe ne croci ma solo le fotografie dei tanti che non hanno fatto più ritorno a casa. Giovani, anziani, bambini. Quei volti sbiaditi dalla pioggia appesi lungo le cancellate che circondano l’edificio riportano la memoria indietro nel tempo agli anni bui della repressione e della guerra. La ragione perché si trovano qui e non in un altro luogo è semplice: per non dimenticare. Perché non si può e non si deve dimenticare; per ricordare ai governanti, ai diplomatici, ai funzionari delle Nazioni Unite, ai militari della NATO l’orrore di quanto accaduto. Una grande lastra riporta scritte in albanese ma riesco facilmente a immaginarne il significato. A differenza della nascita accanto ad ogni volto, la morte o la sparizione è arrivata per tutti nello stesso intervallo di tempo: 1995-1998. In piedi dinanzi a quei volti è difficile restare lucidi e non farsi prendere dall’emozione. Immensa è stata la sofferenza di questo popolo: prima la segregazione, poi gli spostamenti forzati e infine la guerra. Questo solo per essere figlio di madre e padre albanesi e abitare in una terra dove i nonni dei tuoi nonni hanno per secoli abitato.

Si vorrebbe dimenticare ma non si può e non si deve. Ricordare è importante perché solo attraverso la coscienza del passato si può costruire un futuro senza tragedie. Quelle fotografie non cercano vendetta ma vogliono solo la pace. Questo, forse, è il vero significato di quel piccolo altare. Per secoli non è stato insegnato altro che odio; intere generazioni non hanno conosciuto altro che guerra. L’amore e la pace sono estranee. Invece che di scuole e ospedali, il Paese è lastricato di tombe. Il passato non può essere ne cancellato ne cambiato ma può essere ricordato per costruire il futuro. La comprensione e il dialogo sono l’unica via. Ma troppe sono ancora le grida di vendetta che superano di molto quelle di comprensione. Il passato, non troppo lontano, è ancora troppo vicino per essere superato. Allontanandomi lascio alle mie spalle le parole “FUCK SERBIA” disegnate sul terreno davanti alla statua del condottiero albanese Giorgio Castriota Skandrebej. Due bambini giocano all’ombra della sua figura. Temo per il loro futuro. Le mie lacrime si aggiungono al mare versato da chi per l’odio ha perso tutto.

Uskub (Skopje), F.Y.R.O.M (Macedonia)

Lo sguardo fiero di Alessandro Magno volge lontano. Nessuno sa esattamente dove, forse verso qualche confine lontano come a lui spesso piaceva sognare o forse, come piace sognare a qualcuno, verso Atene. Interamente coperta di Bronzo, la statua domina la piazza. È incredibilmente maestosa; due volte grande la sua gemella greca. Vengo a conoscenza del costo della statua: venti milioni di euro spesi per costruirla. Sotto la sua ombra turisti passeggiano ammirandone i particolari e bambini gitani a piedi scalzi gironzolano in cerca di qualche dinaro.

Dall’altro lato della piazza, sulla riva del fiume Vardar, l’Imperatore bizantino Giustiniano siede su un grande trono di marmo bianco. In ogni angolo è possibile intravedere statue e epigrafi che rammentano stralci di storia passata. Il ritratto perfetto di un epoca di splendore e gloria interrotta di tanto in tanto da immagini che nulla hanno da invidiare a un qualsiasi paesaggio di degrado cittadino. Da centro del Mondo a periferia di un grande Impero in pochi passi. La Skopje del nuovo millennio si innalza dalle rovine di un passato ottomano: moschee, fortezze e bazar fanno da sfondo alle nuove costruzioni.

Più di ogni altra cosa ciò colpisce è il mosaico di popoli ed etnie; un’eredità lasciata ai posteri dalla caduta dell’Impero Ottomano. La Macedonia rappresentava il punto di incontro: il luogo dove tutte le tensioni e gli odi etnici e religiosi che attraversavano la Porta trovavano la loro intersezione. Una ricostruzione in miniatura dove odio e fame di grandezza facevano da sfondo e la Storia di tanto in tanto dava qualche anticipazione circa il futuro.

La Macedonia faceva parte del vilayets albanese del Kosovo ma allo stesso tempo era parte dell’antico Regno bulgaro (la stessa lingua macedone non era altro che bulgaro e in fin dei conti lo stesso macedone non era altro che un bulgaro), dell’antico Impero bizantino e dell’antico Regno serbo. A questa situazione di tensione e frammentazione etnica si aggiungeva l’inefficienza di Costantinopoli. A cavallo tra il XIX e il XX secolo la Macedonia era una bomba a orologeria, in preda ad una spirale di violenza senza fine dove l’atrocità delle truppe turche era superata solamente dal terrorismo dei gruppi separatisti.

Le ferite non si rimarginano facilmente e il tempo difficilmente riesce a cancellare un odio che tempo non ne ha. Le popolazioni balcaniche hanno nostalgia del loro passato glorioso e le loro dispute moderne si tingono di un nazionalismo ancestrale che non segue il passare del tempo ma rimane bloccato nel punto in cui l’orologio della storia segnava l’ora del massimo splendore. Le rivendicazioni di conseguenza seguono la medesima logica: reclamano, come loro territori naturali, tutte quelle terre che a loro appartenevano al tempo della massima espansione.

La Macedonia diventa la vittima predestinata. Il suo essere tale come il suo stesso nome rimbomba per l’intera penisola quasi fosse un eco di guerra. Il dare alle cose il loro vero nome nei Balcani non è una atto rivoluzionario ma un’offesa.

La regione geografica della Macedonia supera di gran lunga i confini dell’omonimo Stato inglobando parti della Grecia settentrionale (Salonicco fa parte di questa, o meglio Tessalonica per i greci), della Tracia (la Turchia europea) e della Bulgaria occidentale. L’accusa sarebbe che la Macedonia, solo perché è stata così chiamata, in un futuro non troppo lontano possa avanzare pretese sulle cartine geografiche.

Eppure il ragazzo macedone innumerevoli volte ha oltrepassato le frontiere, ha amici grechi, bulgari e serbi. “Per quale motivo dovrei odiarli?” mi dice “cosa mi hanno fatto. Il Nazionalismo è roba da vecchi fanatici e reazionari”. Come tale si crea e si perpetua nelle menti di chi per paura di guardare al futuro rimane legato ad un passato lontano.

Il nazionalismo non esiste in natura.

Per la strada, da qualche parte al confine tra Kosovo e Macedonia.

Il modo migliore per conoscere un paese è quello di fraternizzare con i suoi abitanti. L’autostop nei Balcani si è rivelato il miglior mezzo di trasporto, non tanto per la possibilità di viaggiare a costo zero, quanto per quella dell’incontro. Il paesaggio illude la mente. Non vi sono costruzioni che possano definire con certezza il luogo in cui si è: potrebbe essere allo stesso tempo una lontana provincia del Medio Oriente come una campagna sperduta nel cuore degli Stati Uniti. Un luogo selvaggio, incontaminato, dove l’occidente con la sua globalizzazione stenta ad arrivare se non fosse per le pompe di benzina dai nomi indiscutibilmente europei che di tanto in tanti si incontrano lungo il cammino. La facilità di ottenere un passaggio è incredibile. Le macchine, gli autocarri, i camioncini si fermano uno dopo l’altro. Mi domando quanto tempo avrei dovuto aspettare a casa mia per ottenere, e se mai l’avessi ottenuto, un qualcosa di lontanamente simile.

La malattia dell’individualismo che la globalizzazione si porta dietro e distruggere il sentimento di appartenenza ad un qualcosa di più grande dell’io, qui sembra non esistere. Tutti sono ben felici di accogliermi sui loro mezzi, di ascoltare la mia storia e io di ascoltare la loro, di aiutarmi se possono in qualsiasi modo. Sono convinto che si abbia molto da imparare da questa terra, qualcosa che noi abbiamo dimenticato e che supera in bellezza qualsiasi conquista del mondo civilizzato.

Faccio svariate decine di chilometri nel retro di un piccolo camioncino che porta un intera famiglia a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne. Il vento e la freschezza della sera allevia il calore di una giornata d’estate. Provo una strana felicità che mai avevo provato prima d’ora.

Vengo lasciato all’inizio di un bivio, i nostri destini si salutano e anche se non rivedrò mai più quei volti sono felice di aver condiviso con loro una parte, anche se insignificante, della mia vita. “Ne Prishtine” rispondo a chi si ferma e mi domanda. Passano un paio di minuti prima di trovare qualcuno che vada nella mia stessa direzione. Il mio compagno di viaggio si rivela essere un uomo sulla cinquantina, molto simpatico e socievole. Parla un inglese perfetto e questa volta sono io a trovarmi in difficoltà durante la conversazione. Scopro che prima della guerra lavorava nell’aeroporto della capitale come dirigente del traffico aereo. La guerra lo ha costretto a lasciare tutto quello che possedeva e a scappare con la sua famiglia. Mi racconta della interminabili file di esseri umani che abbandonavano la città, decine di migliaia, con pochi oggetti personali mentre alla spalle si lasciavano il fumo nero ed il rumore delle bombe. Adesso è il direttore delle Acciaierie di Ferizaj, le più importanti del paese. Parliamo del futuro, mi dice che il suo paese ha voglia di crescere, ha voglia di futuro, ma questo gli è negato da una classe politica immobile troppo collusa con la malavita. Sogna di ritornare a lavorare nell’aviazione civile ma il domani è incerto. Mi accompagna fino alla porta alla porta della residenza universitaria. Mi lascia il suo numero di telefono e mi supplica di chiamarlo per qualsiasi problema; dice che avrebbe piacere a rivedermi e parlare ancora con me. Non rivedrò più quell’uomo.

Mitrovica, Kosovo Settentrionale

Seduto ai tavolini di un bar osservo il fiume Ibar attraversare la città nel suo corso lento e tranquillo. Le montagne che si stagliano in lontananza non sembrano dare alcun sollievo al caldo estenuante. Più in là, all’ombra del ponte, bambini gitani cercano ristoro nelle acque del fiume. Sopra le loro teste, divisioni delle forze NATO pattugliano annoiate il passaggio sul ponte. Gli unici mezzi a passare sembrano essere veicoli militari, di tanto in tanto un’autovettura che noto essere tutte senza targa.

Il famoso ponte di Mitrovica: una struttura a metà strada tra l’architettura futurista e l’edilizia medievale. Il triste simbolo della divisione non solo di una città ma di un paese. Una divisione non ideologica, astratta, ma visibile, tangibile quasi come avesse un odore e una forma. L’atmosfera calma e tranquilla assomiglia a quella che precede una tempesta. E quando questa arriva il ponte viene chiuso delle autorità; perfino una partita di pallacanestro si può trasformare in un pretesto per lo scontro e terminare nel sangue. Le scritte sui pilastri che reggono il ponte vomitano odio.

Chiedo ad un soldato italiano di pattuglia se sia sicuro compiere una piccola visita aldilà del ponte. Mi rassicura, oggi la situazione sembra essere tranquilla. Quello stesso giorno, a poche decine di chilometri da Mitrovica, al confine tra Kosovo e Serbia, le autorità kosovare avevano perso il controllo di alcuni posti di frontiera.

Attraversiamo il ponte … la sensazione è simile a quella che si prova nell’oltrepassare un confine tra due Stati, solo amplificata di molte volte. Un confine non segnato sulle mappe geografiche ma certamente visibile. Due enormi bandiere serbe aprono l’entrata: non è difficile capire da che lato della città si sta camminando. Le insegne dei caffè, le targhe, le stesse persone cambiano. L’unica cosa a restare uguale è il significato delle frasi disegnate sui muri, ora scritte in cirillico: l’odio è lo stesso. Ovunque appaiono croci serbe a ricordare.

È incredibile come una città possa cambiare tanto il proprio volto in un centinaio di metri. Eppure quante le città che hanno condiviso o condividono un simile destino: quante le Berlino, le Mostar, le Nicosia, le Gerusalemme.

Nella terra della divisione anche una macchina fotografica può essere di troppo. Il turista che immortala i momenti del suo viaggio con un flash può facilmente essere scambiato per un giornalista in cerca della notizia. Io potrei essere l’uno e l’altro o nessuno dei due, eppure non sono ben accetto. Mi ritrovo in una piazzetta a scattare qualche fotografia a dei bambini che giocano con un pallone, l’atmosfera è l’ideale per portare a casa un bel ricordo. D’un tratto sento dei fischi che provengono dal patio esterno di un bar; mi viene fatto cenno di avvicinarmi. “Show me your passport!” pronunciato in un imperativo che non ammette repliche. Nessun distintivo o divisa che possa conferire a quell’uomo una qualche autorità. Rifiuto di consegnare le mie generalità. Sbaglio. La situazione inizia a surriscaldarsi e richiama l’attenzione di altre persone; l’insistenza si tinge di rabbia. Io e il ragazzo austriaco al mio fianco cerchiamo di restare calmi. Lui mastica un po’ di serbo e prova a calmare la folla ormai radunata intorno a noi. Nel suo delirio politico veniamo qualificati come possibili terroristi albanesi. Una volta scoperta la sua origine, offendono il mio compagno con parole inneggianti al nazismo, lui risponde a tono con una fermezza che non potrò mai dimenticare. “You don’t call me Nazi as I don’t call you Chetnik” (i Cetnici o Esercito Jugoslavo in Patria fu un movimento di matrice nazionalista, conservatore, anti comunista e monarchico che durante la Seconda Guerra Mondiale si oppose all’occupazione nazista e al regime ultranazionalista degli Ustasha e nello stesso momento ai partigiani di Tito. I movimenti paramilitari cetnici si sono macchiati di orribili atrocità durante le Guerre Balcaniche).

Gli occhi dell’uomo brillano di una strana luce, può essere scorta rabbia, sconcerto, tristezza. Abita in questa città da 47 anni; questa è la sua città, la sua terra. Gli albanesi già posseggono una terra che si chiama Albania. Incolpa i nostri Stati di aiutare i terroristi albanesi e l’Unione Europea di supportare criminali come Hashim Thaci: “Give me only one reason!” urla. Non riesco a dire una parola, immobilizzato dalla paura continuo il volto di quell’uomo, la sua rabbia, il suo dolore.

Eppure, penso, questa continuerà ad essere la sua casa e forse anche quella dei suoi figli nonostante possa chiamarsi con un nome differente o possa essere governata da persone differenti. I suoi diritti rimarranno tali e verrà trattato come un qualsiasi altro cittadino. Se così non dovesse essere la Storia è destinata a ripetersi; non giustificherò il suo odio o le sue azioni, ma forse potrò capirle.

Arriverà il giorno che il vicino verrà chiamato compagno e non visto come un nemico. Ma i tempi non sono ancora maturi, fresco è ancora l’odore del sangue e dell’odio che imbratta i muri. Probabilmente nello stesso punto dall’altra parte della città c’è un uomo come lui che pensa le stesse cose. Non so chi abbia ragione ma so che è stupido continuare testardamente ad affermare la propria di ragione, seduto a un tavolino, senza provare ad ascoltare o dialogare. La verità sta nel mezzo come quel piccolo ponte che divide ma nello stesso momento unisce. Basta solo vedere le cose dal lato giusto.

Giudicare senza conoscere è la prima cosa che di solito viene da fare, la più facile e certamente la più sbagliata. Le persone sono quello che vogliono essere aldilà di un appartenenza religiosa, politica o etnica. Il pregiudizio per troppo tempo ha insanguinato queste terre più della stessa guerra e dello stesso odio. Si sono commessi tanti errori nell’arrivare a questo punto della Storia; errori che non sono ancora stati pagati e mi auguro lo siano in un futuro non troppo lontano. Ricominciare è possibile, continuare sulla via della vendetta, sulla strada dell’odio non porta in nessuno luogo. Vivere nel passato non allevia il dolore del presente ne rida ciò che è stato tolto. Forse non esiste soluzione a tutto questo ma solo attraverso il dialogo è possibile scoprirlo.

Le storie che ho ascoltato, ho vissuto, ho visto non mi hanno detto dove trovare il torto o la ragione o dove sia la colpa. Possiamo farci un’idea, sì, ma questa non sarà mai la verità, perché in fondo forse una verità non esiste affatto.

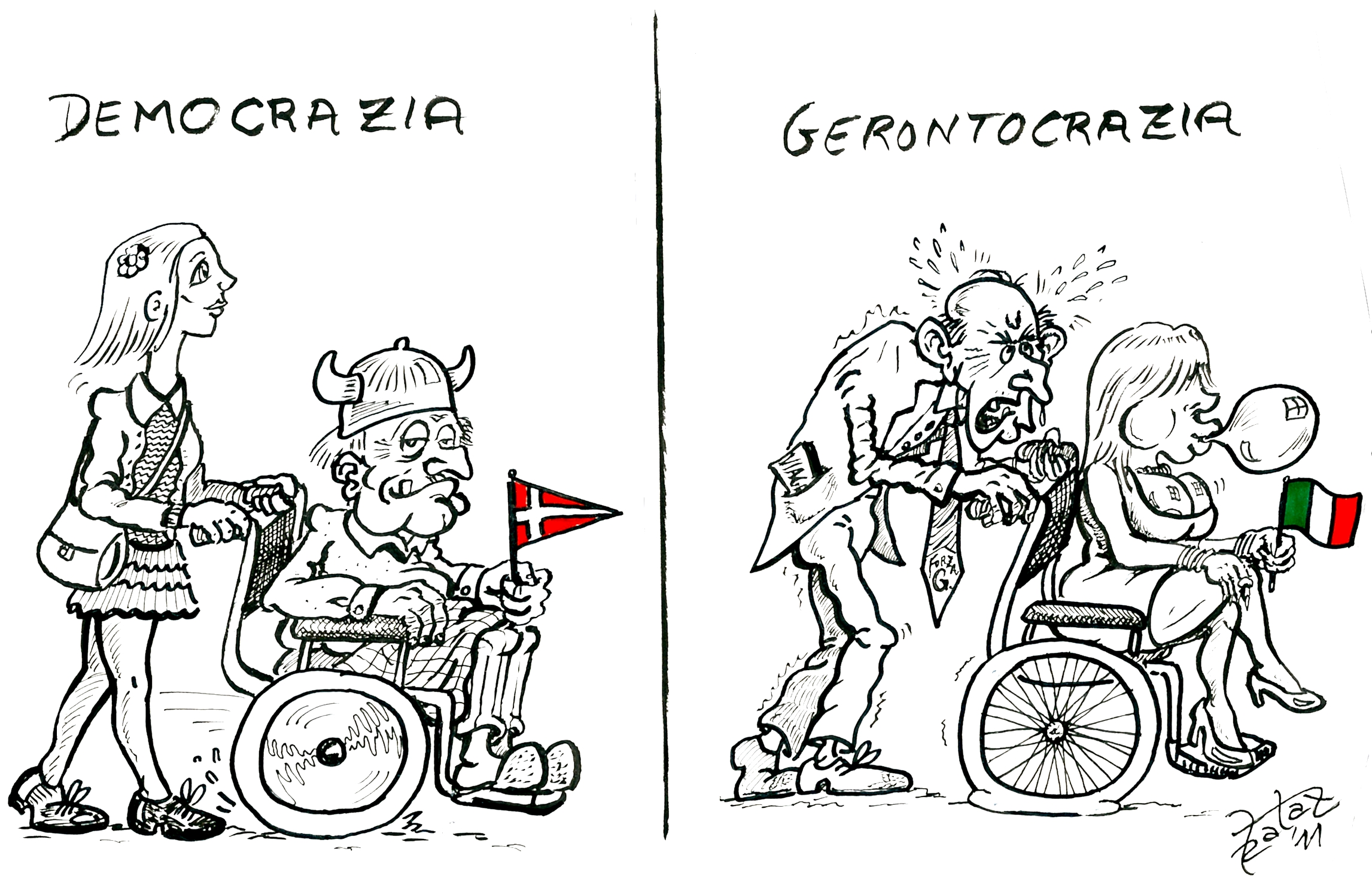

DANIMARCA: AVANTI I GIOVANI PROGRESSISTI

Di Matteo Tomasina

disegno di Francesco Tassi

C'è del nuovo in Danimarca: un governo in cui l'età media dei ministri è 43 anni e il più giovane, di 26 anni, è titolare del Fisco. Ciò che sarebbe fantapolitica in altri paesi, è invece realtà in Danimarca. La candidata premier del Partito Socialdemocratico Helle Thorning-Schmidt ha varato il 3 ottobre scorso il suo esecutivo. E' la prima donna alla guida politica del paese, e la sua squadra è la più giovane d'Europa.

Ha meno di trent'anni il ministro della Salute Astrid Krag, e 33 il ministro dell'Ambiente Ida Auken, mentre il membro più anziano è un cinquantasettenne. A 45 anni, la Thorning-Schmidt stessa è il primo ministro più giovane del continente (a pari merito però con l'inglese David Cameron). Nel suo esecutivo inoltre nove ministri su ventitrè sono donne, e Manu Sareen è il primo caso di ministro danese ad avere acquisito la cittadinanza dopo essere stato un migrante.

Si interrompono così dieci anni di egemonia del blocco liberale in Danimarca, e il lungo periodo passato all'opposizione dimostra di aver fatto bene alle capacità di rinnovamento del principale partito di sinistra del paese. Le preoccupazioni riguardo al futuro dell'efficientissimo e onnicomprensivo welfare state nazionale hanno probabilmente pesato molto sulla scelta degli elettori: i tentativi dei precedenti governi di destra di ridurre la spesa pubblica avevano infatti già sollevato proteste, in particolare nelle università. La vittoria dei progressisti pone il paese in controtendenza rispetto al resto d'Europa, dove prevalgono governi conservatori.

Il programma ambizioso con cui la Thorning-Schmidt ha vinto le elezioni prevede un investimento di 1,3 miliardi di euro di stimolo all'economia e la contemporanea promessa di ridurre del 40% (rispetto agli anni '90) le emissioni di anidride carbonica entro il 2020. Un obiettivo ancora più alto di quello posto in campo ambientale dalla destra, mentre rimane l'impegno del paese di convertirsi completamente al rinnovabile entro metà secolo. In modo simbolico, sei ministri hanno deciso di recarsi alla loro nomina in bicicletta, per rimarcare il carattere “verde” dell’esecutivo.

Dal punto di vista dello stato sociale, nonostante quanto detto in precedenza, la situazione appare complessa. Il sistema danese è il più avanzato ed efficiente d’Europa, ma sono lontani i tempi in cui a Copenaghen si raggiungeva la piena occupazione e le disuguaglianza fra i redditi erano minime, tanto da far parlare di effettiva uguaglianza economica. Le diverse crisi e l'inizio delle migrazioni hanno modificato la situazione. Oggi la crescita della Danimarca è la più bassa fra quella dei paesi scandinavi, e anche i socialisti, in previsione dell'aumento del deficit, ritengono necessari dei tagli alla spesa pubblica. Sulle decisioni pesano gli equilibri all'interno della coalizione vincitrice: il PS governa con un'altra piccola forza di sinistra, e un partito radicale più moderato. Quest'ultimo ha posto il veto sia alla tassa sui milionari che a una tassazione ulteriore delle banche. Si prevede così l’aumento dell'età pensionabile e una riduzione dell'indennità di disoccupazione. Ma gli investimenti pubblici saranno indirizzati a creare più posti di lavoro per i giovani. Più “progressiste” le proposte di abbassare il costo dei trasporti pubblici (Copenaghen è già la capitale meno trafficata d'Europa), offrire incentivi per le automobili ecologiche, e semplificare il percorso per l’ottenimento della cittadinanza danese. Inoltre, visto l’amore per il salutismo, saranno previste anche tasse su sigarette e junk food.

C’è chi critica la continuità su molti punti con i conservatori, ma la novità politica danese non può non trasmettere l’impressione di un paese che vuole raccogliere le sue forze migliori per rispondere alla propria crisi, rimarcando l’uguaglianza di genere e di opportunità dei suoi cittadini. Inoltre il ricambio di classe dirigente è uno dei sintomi di buon funzionamento della democrazia, il sistema che dovrebbe permettere di sostituire i governanti in modo regolamentato e pacifico.

Un “caso danese” che ci costringe a una breve riflessione sull’Italia che, non a caso, si colloca all’estremo opposto, basti pensare che Silvio Berlusconi, con i suoi 75 anni, è il leader più anziano d’Europa. Per non parlare dell’età media dei suoi ministri (57 anni), e dei suoi giovani che occupano dicasteri considerati di minor rilievo (Ambiente, Pari Opportunità, Gioventù). Ad abbassare l’età media sono soprattutto le donne come Giorgia Meloni, 34 anni, che è la più giovane dell’esecutivo, anche se la sua presenza ai vertici appare più che altro una sorta di testimonianza. Nel governo danese quasi la metà dei ministri sono donna, in Italia la stessa percentuale si riferisce agli ultra-sessantenni. Un caso italiano di estrema lentezza nel ricambio della classe politica e di gerontocrazia che diverge molto da quello di paesi più affini. Un unicum in tutta Europa.

23/10/11

LA RIVOLUZIONE DEL MAGGIO SPAGNOLO

di Alessandro Verona

Il 15 Maggio è una data che la Spagna non dimenticherà, e che l'Europa deve riuscire a interpretare come sintomo del malessere verso una democrazia illusoria, come slancio alla ricerca della guarigione dalla malattia della politica asservita, dove con la partitocrazia odierna anche il voto perde valore.

Il 15 Maggio non è solo un giorno, è un periodo, una rivoluzione dei movimenti di massa, nei tempi, nelle forme, nell'espressione.

Un giorno che dura ormai da 6 giorni, un giorno che ha la forza di segnare un epoca, non a caso si parla sempre più di “spanishrevolucion”.

Le richieste del movimento sono semplici, ma pretese nella loro radicale purezza:

democrazia reale, controllo dei grandi agenti economici, una politica fiscale dedicata al reparto della ricchezza, una politica economica per il benessere di “davvero tutti”, pensioni degne, la tutela dei diritti dei lavoratori, del diritto al tetto, all'aria, a un ambiente salutare e all'acqua (quindi rigorosamente pubblica), del diritto all'educazione e alla salute, alla conoscenza e alla cultura, alla mobilità e alla cittadinanza universale.

Diritto, semplicemente ma non banalmente, a una buona vita.

Con le elezioni amministrative alle porte, in questo 15 Maggio nato sotto la forza di facebook in primis - esattamente come per le rivoluzioni arabe -, Madrid ha mostrato i volti, giovani e meno giovani, di chi non è più disposto ad accettare una scelta elettorale di stampo maggioritario fra partiti, PP, PSOE e CUI, sui quali regna la totale sfiducia, partiti che ragionano sulle assi del potere e della finanza allontanandosi sempre più dalle necessità reali delle persone.

Quelle persone che attraverso i media, quotidianamente, vedono i loro problemi sminuiti e messi in secondo piano, se non taciuti, rispetto a realtà a loro, a noi, estremamente distanti.

Migliaia e migliaia di ragazze e ragazzi, donne e uomini di tutte le età, che hanno letteralmente riempito plaza del Sol, la piazza più centrale della capitale spagnola, in nome dell'articolo 21 della costituzione spagnola, che riconosce il diritto alla riunione pacifica senza armi senza che serva una previa autorizzazione.

Così, la notte dopo il 15 maggio di Madrid che ha dato voce alla frustrazione del popolo all'urlo di "Democracia real ya", Democrazia reale ora, un gruppo di 100 manifestanti ha deciso di accamparsi pacificamente in quella piazza fino alle elezioni, perché quella non fosse una sola manifestazione in più, perché il messaggio fosse davvero intenso, intenso come l'esigenza che lo spinge.

Quelle 100 persone sono aumentate rapidamente da subito.

E' così fiorito l'accampamento, e Sol, simbolo spagnolo e ombelico del suo turismo, si copre di teloni, si paralizza per la quantità di persone che scelgono di partecipare con la loro voce, i loro cartelli, le loro proposte, alla faccia di chi sostiene che la generazione di oggi non ha un forte sistema valoriale o non ha più a cuore la società.

Migliaia di mani cambiano il volto a quella que diventa plaza de la Solucion.

Si crea una moltitudine di comitati, centrale, legale, internazionale, del rispetto, della pulizia, che arrivano ad un'organizzazione perfettamente coordinata, mentre grazie alla solidarietà della gente si regalano ai partecipanti panini e acqua.

Su una lavagna il comitato centrale scrive di cosa c'è urgentemente bisogno, e, dopo averlo pubblicato attraverso facebook, arrivano altre tende, sacchi a pelo, cavi e lampade, teli cerati e cibo; persone di tutte le età offrono ciò che possono, dalle coperte alla manodopera, in un alveare di idee che non dorme mai.

La simpatia di gran parte della città è tutta concentrata qui, come se fosse la bocca delle sue sensazioni più viscerali di Madrid, come del Paese, e lo testimonia il fiorire di manifestazioni similari il tutta la Spagna. Ma anche in Europa.

L'aria che si respira è surreale.

Una piazza piena di persone che a tutte le ore del giorno e della notte discutono solo di politica, diritti e società, mentre si svolgono assemblee in ogni angolo, il comitato legale tiene costantemente informati i partecipanti, senza nemmeno l'ombra di una bandiera di partito, nazione o sindacato, nessun ubriaco.

E la percezione dell'entusiasmo di sentirsi parte di un cambiamento così penetrante da, sul serio, i brividi ad averlo davanti agli occhi.

In questo brulicare di idee, il 20 Maggio la piazza di Sol ha creato il suo manifesto, che si fissa punti tanto precisi quanto sacrosanti: il cambio della legge elettorale con circoscrizione unica e liste aperte, la tutela della casa e riforma della legge ipotecaria, la garanzia di una sanità pubblica e gratuita, di un'educazione pubblica, l'abolizione del piano universitario di Bologna (la riforma che ha portato alla laurea "3 più 2") e della locale legge Sinde sull'immigrazione.

E ancora una riforma fiscale che favorisca i redditi più bassi, una riforma lavorativa con tutela reale dei lavoratori e abolizione della pensione vitalizia, l'obbligo di presentare liste senza imputati o condannati per corruzione, nuove regole per istituzioni bancari e mercato finanziario.

In più lo svincolamento reale fra Stato e Chiesa, l'accesso popolare ai mezzi di comunicazione per un avvicinamento alla democrazia diretta, la regolarizzazione dell'economia sommersa, il rifiuto del nucleare e il recupero delle imprese pubbliche privatizzate, l'effettiva separazione dei poteri esecutivo, legislativo e giuridico.

Infine la riduzione della spesa militare, la chiusura delle fabbriche d'armi, il controllo attento nei confronti delle forze dell'ordine e la trasparenza dei bilanci dei partiti.

Una nuova agorà ateniese, una fucina della società che sogniamo, dove i valori di una società collettivista e solidale si fanno forza a vicenda, dove non c'è spazio per la violenza e la voce è l'unica arma.

E sotto la luna in plaza del Sol, con quei brividi d'entusiasmo, si costruiscono le basi per far fiorire questo movimento in Italia, come in Europa.

Proprio oggi, 21 Maggio, scende "a la calle" il movimento italiano di "Democrazia reale ora", in piazza di Spagna a Roma e in piazza del Duomo a Milano, perché anche la nostra Italia, finora così bistrattata da una politica dei veleni, delle compravendite e dell'ingiustizia del potere, possa rialzare lo sguardo e il mento.

Questo è un movimento che mette con le spalle al muro la vecchia politica baronale, che si riempie la pancia disseminando sfiducia e distanza dalle istituzioni, un movimento che può far nascere davvero una coscienza sociale nuova.

E di realizzare questa speranza abbiamo tutti un enorme bisogno.

26/5/11 Madrid.

Giappone: la calma dopo la tempesta

di Giovanni Bottari

Osaka, Giappone

Ore 5.16 del 13 Marzo 2011

1gg, 14h, 30m dopo

La terra trema. Mai così forte prima d’ora. I grandi palazzi del paese dei manga oscillano come fossero ramoscelli mossi dal vento. Il mare si riprende la terra che un tempo fu sua, spazzando via interi villaggi costieri, un inferno di acqua e fango; quello che i giapponesi chiamano yabai (disastro).

Ma è quella calma disarmante a sconvolgere più di tutto, comune denominatrice dei volti di milioni di giapponesi, che quasi non trova spiegazione razionale di fronte alla tragedia.

A Occidente non si toglie lo sguardo dai telegiornali, immagini spaventose giungono dal Levante. Eppure.

Una massa uniforme di uomini e donne che si muovono secondo un determinato codice di condotta. La paura non sembra scorgersi sui loro volti.

Kazuo Miyato è uno di loro. Si fa chiamare così questo ragazzo italiano emigrato dalla Calabria fino alla terra del Sol Levante. “Sono ancora vivo” mi dice appena alzata la cornetta del telefono.

Sono i suoi occhi a parlare, ancora una volta con quella calma, dettata forse da una tradizione mistica e millenaria della terra degli antichi Samurai.

Dov’eri al momento della scossa?

“Ero a casa, stavo dormendo dopo una serata di lavoro quando sento oscillare tutto. Mi sveglio e chiedo alla mia ragazza che cosa sta succedendo. Mi risponde che forse è il terremoto, poi esce e va a lavorare.

Poco dopo, mi metto a studiare e arriva una nuova scossa, questa volta più forte.”

A questo punto ti sei allarmato?

“Qui ad Osaka la scossa è stata molto più breve e meno intensa; diciamo che dopo la seconda scossa c’è stata un po’ di preoccupazione, ma non esagerata. Se le scosse non hanno un magnitudo molto elevato qui non si allarma nessuno.”

Quindi, hai continuato la giornata tranquillamente?

Si … poi accendo la televisione e vedo un inferno su al Nord, la diretta dal luogo dello tsunami.

Sono andato a lavorare, ma solamente due ore; il locale era vuoto, erano tutti a casa a seguire in diretta gli sviluppi della tragedia.”

Era la prima volta che sentivi una scossa del genere?

Si, anche se tre o quattro se ne sentono ogni mese qui.

Hai assistito a scene di panico in strada?

Nessuna. Qui sono millenni che ci sono terremoti e tsunami. L’ultimo prima di questo fu a Kobe nel 1995, vicino a Osaka. Siamo preparati di fronte a questo. Anche se non si può prevedere con certezza la natura.

Cosa ti ha colpito di più di tutto questo?

La sicurezza di questo popolo, la perfezione che mettono in ogni cosa, anche nella più insignificante, la capacità collaborativa, l’organizzazione. Una grandezza d’animo come poche popolazioni al mondo.

Mi sento al sicuro qui, confido nelle autorità giapponesi. Non scappo, io resto qua.

Non posso abbandonare questa gente.

E se ci fosse una nuova scossa? Questa volta più vicina?

Resterei lo stesso, farei ciò che è in mio potere per aiutare i soccorsi. Mi ha donato tanto questa città con i suoi abitanti, non posso abbandonarla. Se così deve essere, il Giappone sarà la mia tomba.

Ti fa onore tutto questo. Che conseguenze credi avrà questo disastro sul Giappone?

In primo luogo sicuramente finanziarie, l’economia di questo paese ancora non uscito dalla crisi riceverà un nuovo pesantissimo colpo. La ripresa sarà molto più lontana.

Dopo l’incidente di Fukujima, che rischia di trasformarsi in un disastro nucleare, penso che si rifletterà a lungo sulla necessità del nucleare. Spero si opti per le energie rinnovabili, già largamente diffuse in tutto il paese.

Quali saranno le prossime mosse del governo giapponese?

Sicuramente in primo luogo si cercherà di tenere sotto controllo la situazione nucleare, evitando a tutti i costi grandi fuoriuscite di materiale radioattivo e evacuare le persone in prossimità delle centrali a rischio.

Risolvere il problema degli sfollati, che continuano ad aumentare nelle zone più colpite dallo tsunami, disponendo accampamenti provvisori, come già sta facendo il governo.

E fondamentale sarà rendere agibile il paese il prima possibile per accelerare l’arrivo dei soccorsi e evitare altre vittime.

C’è paura per l’emergenza nucleare? Ci sono già state delle fughe di materiale radioattivo?

Per il momento grandi fughe non ci sono state, però non si nasconde la preoccupazione per le prossime ore. La situazione potrebbe peggiorare. Comunque fonti governative hanno assicurato che non sarà un'altra Chernobyl.

Quindi si è già preparati al peggio?

Qui si dice che è stata una fortuna che il terremoto sia avvenuto in Giappone. In altri paesi, ora, i morti si conterebbero a milioni. Il Giappone è il paese tecnologicamente più avanzata per quanto riguarda le costruzioni antisismiche, quello che ha causato il vero disastro è stato lo tsunami. Come dicevo prima, la forza della natura è imprevedibile e devastante.

Sono previsti aiuti internazionali?

L’Organizzazione delle Nazioni Unite ha già fatto sapere che fornirà tutto l’aiuto disponibile. Per il momento sono state avanzate offerte da Russia e Corea del Sud. Penso che tutto il mondo sarà pronto a dare una mano di fronte a questo disastro.

Molto si ha da imparare da tutto ciò. Se i prossimi fossimo noi, sarebbe troppo tardi per qualsiasi lezione. L’Aquila ne è stato un esempio.

QUE PASA PRESIDENTE?

di Luca Biondi

In questi anni il continente sudamericano ha attraversato una fase di conversione politica. Questi paesi, tradizionalmente guidati da giunte militari autoritarie, hanno incominciato, solo da alcuni anni, a guardare a sinistra. Ma quest’”alba rossa” sembrerebbe già tramontare. C’è stato un momento, nei primi anni duemila, in cui tutti i paesi avevano governi socialdemocratici (a parte l’Ecuador) e alcuni come il Venezuela addirittura “socialisti”! Oggi le cose sembrano ritornare lentamente alla normalità. Ad esempio il tristemente famoso Cile, ultimamente, ha eletto un certo Piñera, ex apparatnì del generale Pinochet! Come dire: “Continuiamo così, facciamoci del male…” Perché tante speranze riposte in certi personaggi della rinascente America latina stanno ora vacillando? Sarà per le solite subdole manovre imperialiste della CIA o perché ci sono dei perfetti incompetenti a farsi promotori di queste nuove politiche? Guardiamo i fatti.

Il Venezuela. In questo paese l’ex parà e golpista Hugo Chavez ha finalmente promosso una lunga serie di politiche improntate al miglioramento della qualità della vita (nazionalizzazione dei giacimenti petroliferi, sistema sanitario gratuito, collaborazioni con Cuba, creazione di cooperative, ecc…) che però non stanno dando i risultati sperati. I sostenitori di Hugo sono entusiasti: dicono che ha portato la giustizia dove non c’era mai stata e che ha salvato il popolo dalla miseria. Essi lo idolatrano; Chavez conduce addirittura un programma televisivo che va in onda, a reti unificate, ogni domenica (Alò Presidente) la cui durata è a sua discrezione. La realtà purtroppo è ben lontana da quella che il capo assoluto vuol far credere. Egli ha sì varato una serie di “grandi opere” nella solita buona fede socialista, ma il paese è talmente complesso e arretrato che i benefici stentano a farsi sentire a chi ne avrebbe più bisogno. Oggi il Venezuela ha una nuova bandiera, una nuova “faccia”, ma nei barrios si vive ancora come una volta, se non peggio. Al 70% della popolazione non arriva l’acqua e ogni settimana, in media ci sono più di 50 vittime in agguati e omicidi nella sola Caracas! Sembra che esistano due poteri. Uno ufficiale, ma impotente (quello di Hugo) e uno reale, ovvero quello delle bande armate che di fatto controllano interi quartieri della città. Come si fa allora a dire “Vamos bien”? Per dirne un’altra a Pétare, sobborgo di Caracas, ci sono 400 bidonville e un litro di acqua potabile costa 25 volte più di un litro di benzina! Davanti a cose del genere non ci si sorprende più che Hugo abbia gravi difficoltà a mantenere alto il morale delle truppe (anche se l’esercito è ancora con lui). La riforma della Costituzione (un modo per permettergli di rimanere al potere, per portare avanti il lungo processo di conversione socio-economico), insieme all’oscuramento spregiudicato di alcune emittenti televisive, viene utilizzato dagli oppositori come pretesto per screditare l’immagine del governo e lavorare per permettere l’insediamento di un altro governo simile a quello filo-americano della Colombia, apparentemente “democratico”.

E’ meglio allora, avere la libertà ma rimanere nella miseria o è meglio non avere libertà ma con la speranza che i propri nipoti possano, un giorno, vivere in un paese migliore? Penso che questi cambiamenti debbano essere fatti, costi quel che costi. Anche a scapito della libertà di espressione: ci sarà un tempo per lottare anche per quella, ma non oggi. Oggi il Venezuela ha cose più importanti a cui pensare. Date tempo a Hugo, forse un giorno ce la farà, come un buon insegnante con una classe di studenti maleducati e ignoranti.

Alla luce della gravosa situazione in cui si trova oggi il Venezuela, con la sua stagnante rivoluzione, cosa stanno pensando i “vicini di casa”? Hanno forse intenzione di approfittare della situazione?

Si può ipotizzare, conoscendo come vanno certe cose, che agli Stati Uniti non sia piaciuta la mossa di nazionalizzare il petrolio venezuelano e che, prima o poi, abbiano intenzione di riappropriarsene. Ma non potendosi esporre, soprattutto da quando hanno un presidente premio Nobel per la pace, avrebbero commissionato il “lavoro sporco” al premier colombiano Uribe, generosamente ricompensato.

Uribe, secondo questa teoria, avrebbe il compito di appoggiare un “golpino”, attraverso la fornitura di armi e mezzi di comunicazione agli oppositori di Chavez, Costoro sono rappresentati per lo più da studenti universitari e famiglie del ceto medio di ex immigrati italiani (disarmati e lasciati da Chavez senza mezzi di propaganda come radio e tv). In questo modo il sogno socialista di molti si interromperebbe bruscamente, riportando il paese alla solita agonia da terzo mondo a cui siamo abituati, senza alcuna possibilità di riscatto. Il momento è buono: infatti l’esercito ha commesso un grave errore uccidendo, durante una manifestazione di protesta, due studenti. Questo potrebbe essere il frangente in cui alcuni agit-prop potrebbero, ben manovrati dall’estero, creare il caos all’interno del paese e mettendo in confusione le coscienze dei militari al servizio di Chavez. Alcune settimane fa due F-16 dell’aviazione americana hanno sconfinato sorvolando il delta del fiume Orinoco e il nord del paese; questo potrebbe essere il segnale di un possibile esperimento condotto per verificare le capacità di difesa della contraerea. Il Venezuela infatti ha recentemente acquistato 10 aerei da combattimento Shukoi, tutti made in Russia, come se prevedesse un possibile attacco aereo. Naturalmente questa possibilità (sinceramente remota) avverrebbe da sud, dove non ci sono agglomerati urbani, ma solo fitta vegetazione tropicale. Con il pretesto di eliminare definitivamente il movimento del FARC, gli aerei colombiani potrebbero farsi prendere la mano e… Questi non sono fatti ma solo ipotesi. Di sicuro però qualcuno, a Bogotà o a Washington, ha pensato di vendicarsi in qualche modo per l’audacia di Chavez. Del resto è noto che al confine Colombia-Venezuela sono da sempre in atto sospette manovre militari.

Probabilmente si tenderà infine a soprassedere sull’“arroganza” venezuelana nei confronti delle multinazionali e dei governi riformisti dell’America, perché il Venezuela ha saggiamente creato legami con amici forti e di tradizione bellicosa: Russia, Corea del Nord e Iran. Attaccare il Venezuela o permettere uno “sporco” cambio di governo, con esplicite motivazioni economiche, sarebbe come desiderare una terza guerra mondiale.Potrebbe esserci qualche protesta?

La guerra ai poveri dilaga

Keith Mann

In un recente discorso, André Bauer, governatore della Carolina del Sud, ha paragonato i poveri agli animali randagi. Citando sua nonna, ha dichiarato «che non bisogna nutrirli. Perché? Perché si riproducono». Anche per gli Stati Uniti, un Paese dove gli attacchi allo Stato assistenziale sono di lunga data, dove questa guerra ai poveri è quasi una banalità, le affermazioni del governatore si sono rivelate scioccanti.

Come spiegare tanta ostilità, aggressività? È vero che la Carolina del Sud non è esattamente un modello di progresso sociale. Fino al 2000, la bandiera sudista sventolava al fianco di quella degli Stati Uniti sul palazzo del parlamento dello Stato, un parlamento che conta una forte percentuale di discendenti afro. Solo dopo una massiccia campagna condotta dalle organizzazioni in difesa dei diritti civili è stata tolta. Come altri Stati del Sud, la Carolina del Sud ha leggi antisindacali che impediscono l’insediamento dei sindacati. Risultato? È uno degli Stati con uno dei più bassi tenore di vita.

Ma c’è un’altra ragione per questa guerra contro i poveri – che è contemporaneamente razzista e antioperaia. Oggi, quaranta dei cinquanta Stati sono alla bancarotta, le entrate fiscali si sono brutalmente ridotte in seguito alla disoccupazione (10% ufficialmente) e alla crisi strutturale e finanziaria. Aggiungiamoci le centinaia di miliardi di dollari sperperati in Iraq e in Afghanistan e si comprenderà perché le casse sono vuote. Ma, meno risorse significa più competizione per avere ciò che resta.

Campagna ideologica

Le affermazioni del governatore Bauer sono solo una manifestazione estremamente malvagia di idee molto diffuse. La classe dirigente ha bisogno di una campagna ideologica per fare accettare i disastri fatti dai tagli del budget. I poveri, dicono i conservatori e alcuni opnion makers, sono degli sfaticati, potrebbero lavorare, ma non lo vogliono, sono dei parassiti. Dare aiuto a questa gente sarebbe la peggior cosa perché annullerebbe la motivazione a lavorare, sostengono, malgrado simili argomenti siano smentiti da studi scientifici.

I veri parassiti

Nel 1994, 333 miliardi di dollari sono stati spesi per l’aiuto ai poveri…e 999 miliardi, tre volte di più, per l’aiuto sociale ai ricchi, essenzialmente delle deroghe fiscali. Più recentemente, attraverso il bailout, il piano di salvataggio, sono stati accordati oltre mille miliardi alle banche e alle assicurazioni, a Goldman-Sachs, a AIG, ai veri parassiti. Ci sarà un governatore per denunciarli?

Nuova task force USA per intervenire in America latina

di Antonio Mazzeo

Negli stessi giorni in cui è stata ufficializzata l’assegnazione del premio Nobel per la pace al presidente Barack Obama, l Dipartimento della difesa degli Stati Uniti ha annunciato la costituzione di una nuova e potentissima task force aeronavale destinata a presidiare i mari del continente latinoamericano. Si tratta del Carrier Strike Group CSG 1 e il suo comando operativo sarà attivato a San Diego (California). Come dichiarato dal Comando della III Flotta dell’US Navy che ne coordinerà gli interventi, “il CSG 1 sosterrà la strategia marittima nazionale, aiuterà nella promozione delle partnership regionali, farà da deterrente alle crisi, proietterà la potenza militare USA, promuoverà la sicurezza navale e fornirà assistenza in caso di disastri naturali all’interno di una vastissima area di operazioni dell’Oceano Pacifico”. La prima missione della forza aeronavale prenderà il via nella primavera del 2010 e si realizzerà “nelle acque del Sud America”. Imponente la potenza di fuoco del nuovo strumento di intervento militare statunitense.