Il 3 gennaio scorso doveva essere l’ultimo giorno dentro la Striscia. E’ stata una giornata densa d’incontri e di visite. Il giorno successivo dovevamo, infatti, lasciare Gaza.

Dopo gli incontri con la Rete delle Organizzazioni non governative ed il Centro Palestinese per i diritti umani, la visita al Porto, all’Ospedale Al-Awda, a Beit Hanoun, al confine, al muro ed al campo di Jabalya, abbiamo avuto tre importanti incontri: Comitato interpalestinese di tutte le forze politiche presenti a Gaza e in Cisgiordania; Comitato Centrale di Al-Fatah e Commissione per i diritti umani palestinesi.

Mi ritrovo di nuovo in pulman per ritornare in albergo. Le voci dei numerosi bambini che ci hanno seguito per i vicoli del campo di Jabalya, sono ormai lontane. Piccoli folletti che ti chiedono in continuazione: “How are you?”, “What’s your name?”, “Where are you from?” Cerco di rispondere con le poche parole in arabo che conosco. Quando notano la macchina fotografica, gridano: “sura”, “sura” (foto, foto) e, forse, m’illudo che, anche se per pochi minuti, possono dimenticare la paura che arriva dal cielo o dal mare. Prendo in mano il taccuino e comincio a scrivere le mie impressioni su questa giornata. Il muro, il confine e Israele che ti guarda. Qui si capisce cosa significa “occupazione”: essere costretti a vivere in un luogo controllato a pochi chilometri di distanza dalla tua casa con pochissime risorse. Al mattino non ci si sveglia al canto del gallo, ma al “canto” delle armi israeliane! Penso ancora ai tanti ragazzi, uomini e donne chiusi nelle carceri israeliane senza diritti, isolati da tutto e tutti e senza la possibilità di avere un giusto processo. Questi pensieri mi fanno star male, sento lo stomaco che si contrae come se avesse ricevuto un pugno. Mi sento responsabile, colpevole di non fare abbastanza perchè le nostre forze politiche, le varie organizzazioni umanitarie, i sindacati non prendono una seria posizione nei confronti di uno stato che occupa un altro stato in completa impunità. Penso alle risposte che ricevo da molte persone, quando sollevo il problema Palestina: “Ma perché dovrei occuparmi del popolo palestinese, quando il nostro paese si trova immerso in una profonda crisi economica, sociale e umanitaria?” La mia risposta è semplice - “Perché possiamo fare entrambe le cose, il nemico che dobbiamo combattere è lo stesso. Il capitalismo.”

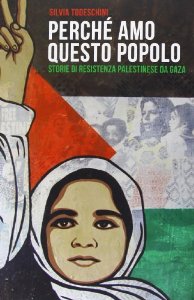

Una risposta molto chiara e precisa si può trovare anche nell’intervista che, Silvia Todeschini, nel suo libro “Perché amo questo popolo”, fa a Mariam Abudaqqa del Fronte Popolare (pag.144-145): “Osserva Israele, chi è che lo supporta più di tutti? Gli Stati Uniti, e in parte l’Europa. Non sono forse gli stessi che portano avanti il sistema capitalista nel mondo? Obama deve fare gli interessi d’Israele, altrimenti le lobby ebraiche non lo appoggiano, e se non lo appoggiano non vince le elezioni. Pensa all’attuale crisi economica: essa è causata anche dal fatto che vengono usati i soldi per finanziare l’occupazione o le guerre in altri luoghi del mondo, invece che per la popolazione di ciascun paese. La nostra battaglia è la vostra, e viceversa. Un colpo inferto ad Israele è un colpo al sistema capitalista, un colpo inferto al sistema capitalista è in realtà inferto anche ad Israele. Ciò contro cui voi combattete nel vostro paese è la stessa cosa contro cui noi combattiamo qui in Palestina. Sebbene la causa sia la stessa, in qualche modo qui le ingiustizie sono più palesi. I problemi di chi vive in Europa sono di fatto meno gravi rispetto a quelli che viviamo qui… Tutti stiamo lavorando contro l’imperialismo, tutti stiamo lavorando per la nostra terra”.

Una risposta molto chiara e precisa si può trovare anche nell’intervista che, Silvia Todeschini, nel suo libro “Perché amo questo popolo”, fa a Mariam Abudaqqa del Fronte Popolare (pag.144-145): “Osserva Israele, chi è che lo supporta più di tutti? Gli Stati Uniti, e in parte l’Europa. Non sono forse gli stessi che portano avanti il sistema capitalista nel mondo? Obama deve fare gli interessi d’Israele, altrimenti le lobby ebraiche non lo appoggiano, e se non lo appoggiano non vince le elezioni. Pensa all’attuale crisi economica: essa è causata anche dal fatto che vengono usati i soldi per finanziare l’occupazione o le guerre in altri luoghi del mondo, invece che per la popolazione di ciascun paese. La nostra battaglia è la vostra, e viceversa. Un colpo inferto ad Israele è un colpo al sistema capitalista, un colpo inferto al sistema capitalista è in realtà inferto anche ad Israele. Ciò contro cui voi combattete nel vostro paese è la stessa cosa contro cui noi combattiamo qui in Palestina. Sebbene la causa sia la stessa, in qualche modo qui le ingiustizie sono più palesi. I problemi di chi vive in Europa sono di fatto meno gravi rispetto a quelli che viviamo qui… Tutti stiamo lavorando contro l’imperialismo, tutti stiamo lavorando per la nostra terra”.

Non solo il popolo palestinese deve lottare per ottenere libertà, giustizia e pace, anche noi, cittadini italiani dobbiamo tenere ben presente queste tre parole che ormai non fanno più parte del nostro comune vivere. Ascoltiamo dunque questo popolo che può insegnare a noi tutti, la forza e la determinazione di combattere per la propria libertà e dignità.

“Finché esisterà l’uomo esisteranno anche le guerre” diceva Albert Einstein. E’ vero, è la natura umana ad essere egoista, opportunista, violenta, ma, non dobbiamo per questo, smettere di lottare, di credere in quell’uomo che è ancora capace di amare e di donare. Perché sarebbe veramente la fine di tutto. L’uomo divora l’uomo, ma quando si sprigiona anche solo un pizzico di solidarietà, non lasciamolo cadere, dobbiamo farlo crescere affinché possa diventare grande. E poi, lo dobbiamo a tutti quelli che hanno sacrificato la propria vita per un ideale di giustizia e di libertà.

“Quello che facciamo per noi stessi muore con noi, quello che facciamo per gli altri e per il mondo rimane ed è immortale”. (Albert Pine)

Incontriamo il Comitato del Coordinamento di tutte le Organizzazioni palestinesi nazionaliste ed islamiche. Il suo compito è quello di cercare di attenuare le conflittualità, le divisioni tra le varie organizzazioni, specialmente in un momento molto critico, come quello in cui si trova Gaza, con l’obiettivo di lavorare insieme per trovare la riconciliazione nazionale palestinese.

Sono presenti:

- il Fronte Arabo palestinese

- il Fronte Popolare

- il Fronte Popolare comando generale

- il Fronte Arabo di Liberazione

- il Fronte Democratico per la liberazione della Palestina

- il Fronte Democratico

- il Partito di FIDA

- il Partito del popolo – ex partito comunista palestinese

- Iniziativa Araba Palestinese

- Jihad islamica

Il rappresentante della Jihad islamica coordina l’incontro ed apre il meeting dichiarando che: “Siamo sotto occupazione. Ci sono momenti in cui, a causa dell’opinione pubblica mondiale, arriviamo alla disperazione, ma, le visite come questa, ci ridanno un po’ di speranza. John Kerry è venuto qua per liquidare la questione palestinese, l’Italia, invece, attraverso voi, è venuta qua per riaffermare la questione palestinese. Le parole d’ordine sono: non dimentichiamo e non dimenticheremo”.

Maurizio Musolino, subito dopo, parla a tutti i rappresentanti dei vari gruppi palestinesi della nostra resistenza contro il nazifascismo, come esempio di unità nazionale: “Il tema dell’Unità nazionale è il tema fondamentale e fa parte anche della nostra storia. La Repubblica italiana è nata dalla resistenza al nazifascismo, una resistenza armata e sociale che vedeva insieme tutte le forze antifasciste, da quelle progressiste, comuniste a quelle religiose. L’elemento principale era, infatti, l’unità, finché c’era l’occupante fascista. Il Diritto al ritorno è uno degli elementi dell’unità del fronte palestinese, delle forze politiche palestinesi, ma anche del popolo palestinese. Il Diritto al ritorno riguarda la Cisgiordania, Gerusalemme, Gaza, Siria, Giordania, Libano, ossia qualsiasi paese dove ci sono rifugiati palestinesi, perché nascono solo da un unico problema: l’occupazione sionista israeliana delle terre palestinesi”. Maurizio termina, citando la nostra difficoltà di arrivare a Gaza, toccando l’aspetto della vita quotidiana di un palestinese. Una vita incerta, sospesa, dove non è possibile fare programmi, neppure giorno per giorno. Un palestinese non sa mai se può raggiungere la scuola, il posto di lavoro, un ospedale o vedere amici e parenti. Tutto dipende dalla volontà dell’esercito israeliano che controlla i chek-point.

Maurizio Musolino, subito dopo, parla a tutti i rappresentanti dei vari gruppi palestinesi della nostra resistenza contro il nazifascismo, come esempio di unità nazionale: “Il tema dell’Unità nazionale è il tema fondamentale e fa parte anche della nostra storia. La Repubblica italiana è nata dalla resistenza al nazifascismo, una resistenza armata e sociale che vedeva insieme tutte le forze antifasciste, da quelle progressiste, comuniste a quelle religiose. L’elemento principale era, infatti, l’unità, finché c’era l’occupante fascista. Il Diritto al ritorno è uno degli elementi dell’unità del fronte palestinese, delle forze politiche palestinesi, ma anche del popolo palestinese. Il Diritto al ritorno riguarda la Cisgiordania, Gerusalemme, Gaza, Siria, Giordania, Libano, ossia qualsiasi paese dove ci sono rifugiati palestinesi, perché nascono solo da un unico problema: l’occupazione sionista israeliana delle terre palestinesi”. Maurizio termina, citando la nostra difficoltà di arrivare a Gaza, toccando l’aspetto della vita quotidiana di un palestinese. Una vita incerta, sospesa, dove non è possibile fare programmi, neppure giorno per giorno. Un palestinese non sa mai se può raggiungere la scuola, il posto di lavoro, un ospedale o vedere amici e parenti. Tutto dipende dalla volontà dell’esercito israeliano che controlla i chek-point.

Si susseguono i vari rappresentanti delle organizzazioni presenti. I loro interventi riguardano l’occupazione e l’assedio continuo da parte dello Stato israeliano e le sue dirette conseguenze. Il popolo palestinese è un popolo libero e vuole vivere in libertà. Ci nominano loro ambasciatori con il compito di smascherare l’aggressione e la repressione quotidiana da parte del governo israeliano, anche perché la macchina mediatica araba è molto debole e confusa. Si nota che, tra tutte le forze politiche presenti, ne mancano due: Al-Fatah e Hamas, le più importanti e determinanti. Questo non è un segnale positivo. Incontriamo, più tardi, Al-Fatah, da solo, mentre Hamas, dopo una serie di scuse, è riuscito ad eclissarsi. I presenti, infatti, ci assicurano che, come forze islamiche e nazionaliste, stanno cercando di fare pressione su di loro per arrivare ad un’unità nazionale. “La più grande sofferenza del popolo palestinese, dopo l’occupazione, è la nostra divisione”. L’assedio e la chiusura dei valichi hanno una ripercussione non solo sul lavoro e sull’economia, ma anche sulla psicologia delle persone con nuovi problemi sociali da dover risolvere. E’ stata uccisa la speranza nei giovani. Nonostante abbiano quasi tutti una laurea, non riescono a trovare un lavoro. Questa è la conseguenza più pericolosa che può produrre l’assedio. Il rappresentante del Fronte Popolare ha due proposte: 1) una collaborazione tra varie associazioni presenti a Gaza con quelle esistenti in Italia per rafforzarne i rapporti, 2) creare un organismo, un comitato, a livello internazionale per il sostegno al popolo palestinese e per far pressione su Israele affinché riconosca la sovranità del popolo palestinese.

Si susseguono i vari rappresentanti delle organizzazioni presenti. I loro interventi riguardano l’occupazione e l’assedio continuo da parte dello Stato israeliano e le sue dirette conseguenze. Il popolo palestinese è un popolo libero e vuole vivere in libertà. Ci nominano loro ambasciatori con il compito di smascherare l’aggressione e la repressione quotidiana da parte del governo israeliano, anche perché la macchina mediatica araba è molto debole e confusa. Si nota che, tra tutte le forze politiche presenti, ne mancano due: Al-Fatah e Hamas, le più importanti e determinanti. Questo non è un segnale positivo. Incontriamo, più tardi, Al-Fatah, da solo, mentre Hamas, dopo una serie di scuse, è riuscito ad eclissarsi. I presenti, infatti, ci assicurano che, come forze islamiche e nazionaliste, stanno cercando di fare pressione su di loro per arrivare ad un’unità nazionale. “La più grande sofferenza del popolo palestinese, dopo l’occupazione, è la nostra divisione”. L’assedio e la chiusura dei valichi hanno una ripercussione non solo sul lavoro e sull’economia, ma anche sulla psicologia delle persone con nuovi problemi sociali da dover risolvere. E’ stata uccisa la speranza nei giovani. Nonostante abbiano quasi tutti una laurea, non riescono a trovare un lavoro. Questa è la conseguenza più pericolosa che può produrre l’assedio. Il rappresentante del Fronte Popolare ha due proposte: 1) una collaborazione tra varie associazioni presenti a Gaza con quelle esistenti in Italia per rafforzarne i rapporti, 2) creare un organismo, un comitato, a livello internazionale per il sostegno al popolo palestinese e per far pressione su Israele affinché riconosca la sovranità del popolo palestinese.

L’Italia si è sempre dimostrata sensibile al problema palestinese, così dice il rappresentante del Fronte Democratico. Ricorda, infatti, un’associazione italiana che, a nord della Striscia, ha realizzato un’azienda alimentare per l’esportazione di frutta e verdura ed un asilo nido. Il rappresentante si concentra, inoltre, sul problema delle borse di studio. “C’era un tempo in cui – afferma - molti governi, tra cui anche l’Italia, offriva questo tipo di aiuti ai ragazzi palestinesi, ma ora, quasi non più. Per questo motivo vi chiedo di far pressione nelle varie università del vostro paese, affinché ritornino a concedere questo aiuto”.

Il partito FIDA, citando Lenin, pone una semplice domanda: “Che fare?”. La sua risposta si articola su tre punti: 1) il popolo palestinese cerca la libertà e la dignità sul suo territorio; 2) chiede a noi attivisti italiani di cercare di indurre il parlamento italiano ed europeo a bloccare qualsiasi accordo commerciale o militare con Israele; 3) rafforzare il movimento BDS.

Il Partito del Popolo concentra il problema sull’importanza del Diritto al Ritorno. Smentisce quello che i sionisti sostengono: “I vecchi muoiono, i giovani dimenticano”. Il Diritto al Ritorno deve essere per tutti un tema che ricorda la memoria storica e politica del popolo palestinese. Le visite, da parte delle varie organizzazioni, devono essere diversificate, non solo su Gaza, ma devono, anche comprendere la Cisgiordania e Gerusalemme. Territori nei quali stanno accelerando progetti coloniali che continuano a mangiare sempre più terra e che sviluppano piani di ebraicizzazione. Inoltre, bisognerebbe creare comitati per continuare a perseguire i criminali di guerra israeliani al fine di portarli davanti a dei tribunali internazionali.

L’ultima citazione del rappresentante del Fronte Popolare riguarda la coppa del mondiale di calcio vinta dalla squadra italiana nel 1982. Una data indimenticabile, scolpita dentro i cuori di ogni palestinese. Non certo per una partita di pallone, ma, per la tragedia del massacro di Sabra e Chatila.

Una leggenda metropolitana racconta che il Presidente italiano, Sandro Pertini ha dedicato al popolo palestinese la coppa del mondiale vinta dall’Italia. Non tutto è, però leggenda, c’è qualcosa di vero, nero su bianco, che riguarda Pertini. Sono le sue parole, passate alla storia, pronunciate agli italiani nel messaggio di fine anno nel dicembre 1983.

Nessun altro presidente di qualsiasi stato, infatti, si è mai espresso così chiaramente nei confronti del popolo palestinese: “…Adesso sono partiti i palestinesi. Ha avuto inizio la loro “Diaspora”. Una volta furono gli ebrei a conoscere la “Diaspora”. Vennero dispersi, cacciati dal Medio Oriente e dispersi per il mondo; adesso sono invece i palestinesi. Ebbene io affermo ancora una volta che i palestinesi hanno diritto sacrosanto ad una patria ed ad una terra come l’hanno avuta gli israeliti. …Io sono stato, ripeto, nel Libano. Ho visitato quella tormentata regione, i cimiteri di Chatila e Sabra. E’ una cosa che angoscia vedere questo cimitero dove sono sepolte le vittime di quel massacro orrendo. Il responsabile di quel massacro orrendo è ancora al governo in Israele. E quasi va baldanzoso di questo massacro fatto. E’ un responsabile cui dovrebbe essere dato il bando della società. E’ stato un massacro, mi hanno detto quelli del posto, tremendo; quante vittime ha fatto!”.

Il rappresentante dell’Iniziativa Nazionale araba palestinese si rivolge al nostro Comitato con delle proposte da mettere in atto per poterli aiutare a combattere l’embargo in atto. Prima di tutto ci chiede di amplificare il lavoro mediatico a favore della verità delle vicende che riguardano i palestinesi e di discutere, all’interno delle nostre iniziative, anche della divisione interna dei vari partiti palestinesi. Inoltre, toccando l’argomento delle trattative di pace in corso, ha aggiunto che queste sono sotto una grande pressione americana e, che difficilmente avranno un risultato positivo. Per questo motivo, noi attivisti dovremo essere pronti a diventare i loro portavoce davanti ai nostri parlamentari, per sostenerli in una futura battaglia. Conclude con queste parole: “Fate qualcosa per salvare i nostri fratelli dentro il campo di Yarmouk in Siria, si trovano veramente in una situazione molto difficile. State sicuri che stiamo insegnando ai nostri figli l’amore di questa terra, perché questa terra è nostra, noi vogliamo rimanere qua, vivere qui, vogliamo avere tutti i nostri diritti sulla nostra terra”.

Il responsabile della Jihad islamica riassume quanto detto da tutte le altre organizzazioni presenti, rispondendo anche alle nostre domande. “Noi vi chiediamo di far parte di un’alleanza popolare mondiale a sostegno del popolo palestinese con tutte le diversità della causa palestinese: i prigionieri, l’assedio e le sue conseguenze, il problema dell’energia elettrica e la chiusura dei valichi. Questa è una parte della missione che vi chiediamo di portare avanti con noi. Noi vorremmo incontrare Sua Santità il Papa. Portategli i nostri saluti e ditegli che la terra di Gesù e Maometto sta diventando una terra ebraica ed usurpata”.

Il responsabile della Jihad islamica riassume quanto detto da tutte le altre organizzazioni presenti, rispondendo anche alle nostre domande. “Noi vi chiediamo di far parte di un’alleanza popolare mondiale a sostegno del popolo palestinese con tutte le diversità della causa palestinese: i prigionieri, l’assedio e le sue conseguenze, il problema dell’energia elettrica e la chiusura dei valichi. Questa è una parte della missione che vi chiediamo di portare avanti con noi. Noi vorremmo incontrare Sua Santità il Papa. Portategli i nostri saluti e ditegli che la terra di Gesù e Maometto sta diventando una terra ebraica ed usurpata”.

Ci augura di riuscire ad incontrare, un giorno a Ramallah, il Presidente Abu Mazen e qui il leader di Hamas, Ismail Haniya per dire ad entrambi: “Basta con queste divisioni!”.

Risponde alla domanda che riguarda la presenza palestinese nella diaspora: “Fin dal primo momento della divisione palestinese, abbiamo cercato di evitare che questa divisione non diventasse permanente. Noi vogliamo una diaspora unita per la Palestina, non soggetta alle nostre divisioni locali. Da tre anni, tutti i profughi in Siria e in Libano cercano il nostro aiuto, noi che siamo sotto assedio, per questo non vogliamo chiedergli troppo. All’interno della Palestina è stato firmato, tra Fatah ed Hamas, un accordo di riconciliazione. E’ stato scritto al Cairo. Un accordo dettagliato scritto che riguarda cinque cartelli essenziali: l’Olp e la sua ricostruzione, il governo d’unità nazionale e la libertà individuale, la riconciliazione sociale, l’apparato di sicurezza e le elezioni legislative”.

Il problema è che le due parti maggiori non vanno verso l’attuazione di quest’accordo, nonostante l’abbiano firmato, spetta, quindi, alle altre forze politiche spingere Fatah ed Hamas a mettere in pratica quello che hanno sottoscritto, se si vuole raggiungere una vera unità nazionale.

Gaza, invece, è spinta sempre più verso l’Egitto. Il responsabile di tutto questo è ancora una volta, Israele. Il suo scopo è, infatti, quello di spostare un milione e ottocento mila persone fuori dal conflitto. Ma, non è quello che vuole il popolo palestinese, sempre attento a tutte le manovre israeliane. “Gaza non sarà mai fuori dalla Palestina – afferma il rappresentante della Jihad – sarà sempre palestinese. Noi, come organizzazione, non accetteremo mai di essere solo una parte del progetto nazionale palestinese sulla terra di Palestina. Come Comitato del coordinamento - sostiene infine il portavoce della Jihad - noi pratichiamo, tutti i giorni, l’unità all’interno delle varie diversità. Insieme, lavoriamo, viviamo e sopportiamo”.

L’ultima domanda si riferisce all’annoso problema: Nakba – Olocausto. La questione è come spiegare questo fatto storico. Qualsiasi sia la causa, il fatto è che l’Occidente (Europa e America) ha portato gli ebrei in Palestina. “E’ una questione che riguarda l’Europa, non noi – continua – basta pensare a quello che è successo nel ’47, quando sono stati cacciati 3/4 milioni di palestinesi per sostituirli con coloni ebrei provenienti da altre parti del mondo. E questo 65 anni fa. Ora, sono 7/8 milioni i palestinesi della diaspora, non è forse una responsabilità occidentale? Senza parlare delle tante numerose guerre che ci sono state... tutte queste guerre hanno prodotto vittime umane e materiali. Tutta la nostra storia è a disposizione di tutti”.

E’ una giornata d’incontri politici e sociali. Sono importanti per capire la situazione palestinese e per indirizzare il nostro impegno verso risultati positivi ed efficaci. Abbiamo di fronte a noi, la Signora Amal Hamad, membro del Comitato Centrale di Al Fatah. Una grande combattente per i diritti della donna palestinese e per la libertà dell’essere palestinese. Laureata alla Birzeit University, è stata uno dei membri attivi del movimento di studenti ed attivista di spicco della società civile palestinese. Amal Hamed può far arrivare la nostra voce e le nostre richieste al Presidente Abu Mazen.

“Affrontiamo tutti i giorni l’occupazione … apprezziamo il vostro ruolo nel sostegno del popolo palestinese e la posizione del governo dell’Italia nel riconoscimento della Palestina all’ONU… - così Amal inizia il suo intervento – Vittorio Arrigoni è un simbolo della libertà, è caduto qui insieme con noi per proteggere il nostro popolo, la nostra causa, è la testimonianza della fratellanza dei nostri due popoli”. La situazione a Gaza è molto particolare, perché qui, come afferma Amal, si respira, si vive la separazione, la divisione del popolo palestinese con effetti devastanti. “Noi di Fatah abbiamo conservato il concetto che i palestinesi non si devono ammazzare tra loro, i nostri fucili non saranno mai puntati contro il nostro popolo, ma solo contro Israele”. Quest’affermazione, (opinione di chi scrive) se si pensa alle sanguinose faide tra “fratelli” palestinesi (Fatah e Hamas), mi sembra un po’ troppo utopistica e non corrispondente alla verità dei fatti. I territori palestinesi sono stati per decenni luoghi di lotta tra le due maggiori forze in campo, Fatah e Hamas. Dal 1987 al 2007 nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania coesistevano due poteri: uno intorno a Fatah e all’OLP, che sia Israele e la Comunità internazionale identificavano come l’unico e legittimo rappresentante del popolo palestinese, e l’altro a Hamas che negli anni ’80 iniziò una sua rete militare, sociale, politica e d’assistenza. Dopo la vittoria di Hamas nelle elezioni del 2006 a Gaza, i poteri si sono divisi per territorio geografico: La Striscia di Gaza a Hamas e la Cisgiordania a Fatah. E come tutte le faide, anche questa non è stata di certo indolore e senza spargimento di sangue da ambo le parti.

“Affrontiamo tutti i giorni l’occupazione … apprezziamo il vostro ruolo nel sostegno del popolo palestinese e la posizione del governo dell’Italia nel riconoscimento della Palestina all’ONU… - così Amal inizia il suo intervento – Vittorio Arrigoni è un simbolo della libertà, è caduto qui insieme con noi per proteggere il nostro popolo, la nostra causa, è la testimonianza della fratellanza dei nostri due popoli”. La situazione a Gaza è molto particolare, perché qui, come afferma Amal, si respira, si vive la separazione, la divisione del popolo palestinese con effetti devastanti. “Noi di Fatah abbiamo conservato il concetto che i palestinesi non si devono ammazzare tra loro, i nostri fucili non saranno mai puntati contro il nostro popolo, ma solo contro Israele”. Quest’affermazione, (opinione di chi scrive) se si pensa alle sanguinose faide tra “fratelli” palestinesi (Fatah e Hamas), mi sembra un po’ troppo utopistica e non corrispondente alla verità dei fatti. I territori palestinesi sono stati per decenni luoghi di lotta tra le due maggiori forze in campo, Fatah e Hamas. Dal 1987 al 2007 nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania coesistevano due poteri: uno intorno a Fatah e all’OLP, che sia Israele e la Comunità internazionale identificavano come l’unico e legittimo rappresentante del popolo palestinese, e l’altro a Hamas che negli anni ’80 iniziò una sua rete militare, sociale, politica e d’assistenza. Dopo la vittoria di Hamas nelle elezioni del 2006 a Gaza, i poteri si sono divisi per territorio geografico: La Striscia di Gaza a Hamas e la Cisgiordania a Fatah. E come tutte le faide, anche questa non è stata di certo indolore e senza spargimento di sangue da ambo le parti.

Voglio credere alle parole di Amal, quando afferma che ora la cosa più importante è “Unire il popolo palestinese con tutte le sue forze”. Il movimento di Fatah invita dunque tutte le forze politiche palestinesi alla fratellanza contro l’occupazione israeliana e si dichiara d’accordo di utilizzare qualsiasi forma di resistenza, armata o popolare, secondo la necessità del momento. “Ci sono accordi firmati – continua Amal – da tutte le varie organizzazioni politiche, Hamas, Fronte Popolare, Fatah ecc. al Cairo e a Doha che trattano due punti importanti: la nascita di un governo d’unità nazionale e nuove libere elezioni politiche aperte a tutti i palestinesi. Da quest’accordo sono state costituite cinque commissioni per lavorare insieme per poter raggiungere questi obiettivi, specialmente quello relativo al ritorno alle urne, indispensabile affinché il popolo possa decidere da chi vuole essere governato”.

Amal Hamed è anche responsabile dell’Unione Donne palestinesi e, come tale, lavora dunque all’interno della società civile che riveste un ruolo fondamentale per poter incidere su queste due forze politiche. “Unica via per uscire dalla divisione esistente – prosegue - è legata al ritorno alle urne. Noi come Unione delle Donne, insieme con altre organizzazioni femminili, abbiamo fatto tante iniziative contro questa divisione e portiamo avanti la richiesta di andare verso l’attuazione dell’accordo firmato. Questa campagna è portata avanti ogni martedì davanti al Consiglio legislativo palestinese. A causa di questa pacifica manifestazione, noi donne siamo state offese e picchiate, mi spiace doverlo dire, dalla sicurezza di Hamas. Ma, le donne sono molto determinate. Ogni martedì, continuiamo ad andare davanti al Parlamento palestinese per chiedere la fine delle divisioni, l’unità nazionale e nuove elezioni. Per questo motivo, non posso lasciare Gaza, mi è vietato, non posso, quindi, andare a Ramallah. Ma non importa, questa è la mia terra, il mio paese, questo il prezzo che devo pagare, il mio destino è qui”.

Amal Hamad, sollecitata da una domanda, ritorna a parlare delle elezioni.

Il Consiglio legislativo e la Presidenza palestinese rimangono in carica quattro anni. Il loro mandato è scaduto da sette anni. Oggi ci sono due governi e due parlamenti, uno a Gaza e l’altro a Ramallah. E’ d’obbligo quindi andare verso nuove elezioni per un rinnovamento. Porre fine alle divisioni, significa dover accettare dei cambiamenti. Il popolo palestinese deve decidere il proprio sistema politico, deve eleggere i membri del parlamento palestinese del consiglio legislativo ed il presidente dell’ANP. Sarebbe auspicabile quindi avere un solo parlamento, un consiglio legislativo ed un Presidente. Andare alle urne significa rinnovamento e di conseguenza un modo per rafforzare la democrazia. Queste elezioni riguardano i territori palestinesi che si trovano sotto occupazione (Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme). Per quanto riguarda i palestinesi che vivono all’estero, c’è invece un altro parlamento, il Consiglio Nazionale Palestinese, che fa parte dell’OLP (Organizzazione per la Liberazione della Palestina). I membri del Consiglio legislativo sono membri di diritto nel Consiglio Nazionale Palestinese.

“Prima delle elezioni del 2006 - afferma ancora Amal - la donna aveva ottenuto ampi spazi e libertà nella vita sociale. Il 17% dei rappresentanti del Consiglio legislativo erano donne ed il 30% era impiegato presso l’Autorità Nazionale. Dopo il 2006, invece, a Gaza c’è stato un forte arretramento. In Cisgiordania, invece, l’emancipazione della donna continua. Per esempio, abbiamo affermato nella costituzione palestinese per le elezioni con metodo proporzionale, la “quota rosa” pari al 30% ed un ruolo della donna all’interno di varie organizzazioni, pari al 20%. A Gaza, invece, il governo di Hamas ha costretto le donne a portare il velo, ha suddiviso la scuola tra maschi e femmine sia per gli studenti e sia per il personale docente ed infine ha obbligato le ragazze ad indossare il vestito della sharia”.

Al termine dell’incontro, Amal Hamad consegna a Bassam Saleh, segretario di Al Fatah in Italia, due targhe in ricordo a Vittorio Arrigoni, considerato un martire del popolo palestinese, da donare alla sua famiglia.

AUDIO 1° PARTE

L’incontro con Jaber Wishah, vice presidente della Commissione dei diritti umani, chiude la giornata del 3 gennaio. Jaber è l’esempio della sofferenza, della dignità, della libertà e del diritto alla vita di tutti i palestinesi. E’ stato per quindici anni nelle carceri israeliane. E’ uscito con l’ultimo scambio di prigionieri, come dagli accordi di Hamas con il governo d’Israele. Non solo Jaber, ma anche sua madre va ricordata come simbolo delle sofferenze di tutte le madri che hanno avuto o che hanno figli in carcere. Mentre Jaber raccontava la sua vita, di come ha iniziato la resistenza armata, per finire poi a lottare per i diritti umani palestinesi, un silenzio, denso, pieno, avvolgente, ha riempito la sala come una soffice schiuma, isolandoci gli uni dagli altri, soli con i nostri pensieri. La stanchezza, la fame, il freddo, tutto era scomparso, solo le parole di Jaber erano rimaste per colmarci l’anima.

Jaber è uno dei 700.000 prigionieri politici passati dalle carceri israeliane dal 1967 ad oggi. In pratica, uno su cinque palestinesi ha conosciuto il sistema carcerario dell’occupante, senza distinzione tra giovani, vecchi, bambini e donne. Jaber non parla di politica ma della profondità dell’esperienza umana da parte di uno di quelle 700.000 persone.

“Ho trascorso 5.261 giorni e 5.263 notti nelle carceri israeliane - Jaber inizia con queste parole – Vi racconterò due storie: la prima riguarda come sono diventato un combattente utilizzando la lotta armata, la seconda, invece come sono passato a difendere i diritti umani dei palestinesi. Negli anni ’73-’74 studiavo fisica all’Università d’Alessandria e tornavo a Gaza, per le vacanze estive. Io e i miei fratelli, in quel periodo, avevamo un desiderio: vedere il nostro villaggio natale “La casa dell’onestà”, occupato nel 1948, lontano da Gaza solo 20 miglia, dal quale nostro padre era fuggito. La nostra richiesta era nata perché sentivamo spesso, dai nonni, zii e da nostro padre, il racconto nostalgico della nostra casa, della nostra terra e volevamo dunque vederla. E così, siamo partiti. Strada facendo, nostro padre ci raccontava con infinito amore e passione, di ogni più piccolo angolo di quel luogo, diventato, ai nostri occhi, magico. Un luogo lontano ma ben vivo e presente nella memoria e nel cuore sia in noi e sia in nostro padre. Arrivati però quasi a destinazione, mio padre aveva smesso di parlare, era imbarazzato di fronte a noi, quasi si vergognava, perché davanti a noi, non c’era nulla di quanto aveva raccontato. Niente moschea, niente scuola, niente casa. Era rimasto solo un cumulo di macerie, di sassi ed un albero altissimo. Tutto cancellato, fuorché la memoria. Vicino all’albero, c’era una targa che riportava queste parole: ”Questa foresta è stata piantata dalla comunità ebraica di California”. Mio padre, sempre confuso ed imbarazzato, ci chiese di cercare il pozzo dell’acqua. Uno dei miei cugini infine disse: “Eccolo, l’ho trovato”. Mio padre allora si è diretto verso il pozzo, ha guardato in direzione del sole, ha camminato per 20 metri contando i passi, ha raggiunto quindi un albero, l’ha abbracciato ed è svenuto. “Qui c’era la mia casa”. In quel momento, ho preso la decisione di mettermi a disposizione della resistenza armata palestinese. La più violenta che, in quel momento, era il Fronte Popolare. Questa è la mia storia di come ho iniziato la mia lotta di resistenza armata. Ho fatto tutto quello che mi veniva chiesto, come tutti i fedayn, ed ho combattuto ovunque, in Cisgiordania, Gerusalemme, Gaza. Al termine degli studi in Egitto, sono stato espulso dall’Iraq e sono tornato in Palestina nei Territori Occupati. Sono stato arrestato più volte. Il 5 giugno 1985, dopo mezzanotte, la mia casa è stata circondata da due dozzine di soldati israeliani. Ero sposato ed avevo due figlie, Fida di due anni e Hanin di 4 mesi, che voi avete conosciuto oggi”.

“Ho trascorso 5.261 giorni e 5.263 notti nelle carceri israeliane - Jaber inizia con queste parole – Vi racconterò due storie: la prima riguarda come sono diventato un combattente utilizzando la lotta armata, la seconda, invece come sono passato a difendere i diritti umani dei palestinesi. Negli anni ’73-’74 studiavo fisica all’Università d’Alessandria e tornavo a Gaza, per le vacanze estive. Io e i miei fratelli, in quel periodo, avevamo un desiderio: vedere il nostro villaggio natale “La casa dell’onestà”, occupato nel 1948, lontano da Gaza solo 20 miglia, dal quale nostro padre era fuggito. La nostra richiesta era nata perché sentivamo spesso, dai nonni, zii e da nostro padre, il racconto nostalgico della nostra casa, della nostra terra e volevamo dunque vederla. E così, siamo partiti. Strada facendo, nostro padre ci raccontava con infinito amore e passione, di ogni più piccolo angolo di quel luogo, diventato, ai nostri occhi, magico. Un luogo lontano ma ben vivo e presente nella memoria e nel cuore sia in noi e sia in nostro padre. Arrivati però quasi a destinazione, mio padre aveva smesso di parlare, era imbarazzato di fronte a noi, quasi si vergognava, perché davanti a noi, non c’era nulla di quanto aveva raccontato. Niente moschea, niente scuola, niente casa. Era rimasto solo un cumulo di macerie, di sassi ed un albero altissimo. Tutto cancellato, fuorché la memoria. Vicino all’albero, c’era una targa che riportava queste parole: ”Questa foresta è stata piantata dalla comunità ebraica di California”. Mio padre, sempre confuso ed imbarazzato, ci chiese di cercare il pozzo dell’acqua. Uno dei miei cugini infine disse: “Eccolo, l’ho trovato”. Mio padre allora si è diretto verso il pozzo, ha guardato in direzione del sole, ha camminato per 20 metri contando i passi, ha raggiunto quindi un albero, l’ha abbracciato ed è svenuto. “Qui c’era la mia casa”. In quel momento, ho preso la decisione di mettermi a disposizione della resistenza armata palestinese. La più violenta che, in quel momento, era il Fronte Popolare. Questa è la mia storia di come ho iniziato la mia lotta di resistenza armata. Ho fatto tutto quello che mi veniva chiesto, come tutti i fedayn, ed ho combattuto ovunque, in Cisgiordania, Gerusalemme, Gaza. Al termine degli studi in Egitto, sono stato espulso dall’Iraq e sono tornato in Palestina nei Territori Occupati. Sono stato arrestato più volte. Il 5 giugno 1985, dopo mezzanotte, la mia casa è stata circondata da due dozzine di soldati israeliani. Ero sposato ed avevo due figlie, Fida di due anni e Hanin di 4 mesi, che voi avete conosciuto oggi”.

Jaber, prima di essere arrestato, ha chiesto più volte ai soldati di salutare le figlie, ma i soldati hanno sempre rifiutato. Alla fine, però, forse a causa della confusione che si era creata, l’ufficiale di servizio ha concesso il suo permesso. Jaber ricorderà così l’odore di sua figlia, la più piccola, per tutto il tempo della segregazione. Un odore a noi caro può quindi resistere per tanto tempo, dandoci la forza di lottare per ottenere la libertà.

Jaber, a questo punto, racconta la seconda storia: cosa ha determinato in lui la scelta di non fare più la resistenza armata, ma di lottare invece per i diritti umani. Per questo parla della vita all’interno delle carceri israeliane.

Il carcere, normalmente, significa abbandonare la propria vita e la libertà per entrare in un’altra dimensione, di sofferenza. Le carceri israeliane, oltre a tutto questo, hanno un preciso obiettivo: arrivare a distruggere l’essere umano. “Per questo motivo – continua a raccontare Jaber – i prigionieri, da sempre, fin dal 1967, usano lo sciopero della fame, come strumento per mantenersi vivi e per ottenere qualche diritto. Lo sciopero della fame non è una cosa semplice perché si fa su tutto, eccetto l’acqua e un po’ di sale. E’ uno sciopero totale, come quello fatto da Samer Al-Issawi”.

Lo sciopero della fame è uno strumento di protesta non violenta molto antica, utilizzato specialmente dai prigionieri politici, per rivendicare i propri obiettivi di lotta e per chiedere migliori condizioni di vita all’interno delle carceri. Basta ricordare, per il passato, Gandhi, le suffragette inglesi e Bobby Sandas, mentre, oggi, invece è portato avanti dai prigionieri politici nelle carceri turche ed israeliane. È una forma di lotta contemplata dettagliatamente nei codici civili contemporanei con regole specifiche. L’associazione mondiale dei medici, nell’articolo 6 della Dichiarazione di Tokyo del 1975 e nella Dichiarazione sullo sciopero della fame del 1991, vieta la nutrizione forzata di chi si trova in questa situazione. Questo principio nel 1998 fu adottato anche dal Consiglio dei ministri della Comunità Europea, dove però fu specificato che se le condizioni dello scioperante dovessero peggiorare in modo significativo, i medici sarebbero obbligati a fare rapporto all’autorità appropriata per prendere provvedimenti in accordo con la legislazione nazionale. (CE 98.008 art.63)

“Noi abbiamo fatto questo sciopero – prosegue Jaber - per il diritto di avere un bicchiere di latte in mano e non di riceverlo con l’alimentazione forzata attraverso un tubicino infilato in gola o nel naso. Solo lo scioperante può decidere se prendere o no il bicchiere, nessuno lo può obbligare. Lo sciopero era stato deciso perché, nel 1980, un infermiere israeliano somministrava il latte caldo con un po’ di zucchero non attraverso il tubicino dal naso allo stomaco, ma lo faceva passare dai polmoni. Sono morte così tre persone. Il bicchiere di latte serve per resistere più a lungo, uno sciopero della fame solo con acqua può arrivare al massimo a sette settimane. Nel 1992, dodicimila prigionieri hanno iniziato uno sciopero della fame, durato venti giorni. Uno dei risultati riportati è stato quello di ottenere la presenza di un figlio per dieci minuti all’interno della propria cella. Alla fine dello sciopero, però le autorità carcerarie hanno messo in isolamento le nove persone responsabili dell’organizzazione dello sciopero”.

Jaber racconta ancora che per iniziare uno sciopero della fame occorre una preparazione, un passaggio graduale dal cibo solido a quello liquido fino ad arrivare ad assumere zero cibo e, la stessa procedura, si deve fare anche al contrario, quando si vuole tornare ad una vita normale. In stato d’isolamento questo non è stato possibile. Jaber è passato quindi dal digiuno a dover mangiare subito cibi solidi. Questo gli ha provocato una malattia emorroidale cronica.

“Ho chiesto quindi di poter vedere un medico – dice Jaber – dopo il terzo giorno mi hanno portato nell’infermeria del carcere. In isolamento, specifica, sei legato mani e piedi, in una cella di due metri e mezzo di lunghezza e un metro e venti di larghezza per 23 ore e un’ora solo per poter camminare all’aperto, sempre legato. Quando mi hanno portato dal medico avevo le mani legate dietro la schiena e la catena ai piedi. Nello studio c’erano il medico, probabilmente russo, un infermiere e due soldati che guardavano”. Il medico ordina a Jaber di abbassarsi i pantaloni, ma con le mani legate questo non era possibile. Il medico rifiuta di togliergli le manette perché, semplicemente, è vietato. Interviene l’infermiere cercando di convincere il medico a liberare Jaber dalle catene per poterlo visitare. “No, risponde il medico, lui è un terrorista, è pericoloso, non lo posso fare”. L’infermiere insiste, dicendo: “Prima era un terrorista, ora è malato, ha bisogno di cure”. Jaber viene condotto in un’altra stanza, chiuso a chiave, mentre la discussione tra il medico e l’infermiere continua. Infine, l’infermiere dichiara: “Mi assumo la responsabilità di quello che faccio, ma libera le mani al prigioniero, così posso abbassargli i pantaloni per la visita. E’ vero prima era un terrorista, ora è un carcerato, ha bisogno di cure e prima di tutto è un essere umano”.

Questa conversazione ha turbato Jaber. Aveva di fronte a sé due persone, entrambi ebrei, entrambi israeliani, entrambi che lavoravano nella struttura delle carceri, ma dopo le parole dell’infermiere Rafi, qualcosa dentro di lui è cambiato. Le parole “essere umano” e “diritto” hanno contribuito a fargli prendere la decisione di dedicare la propria vita per la difesa dei diritti umani. Jaber, uscito dal carcere, è rimasto sempre in contatto con Rafi fino al momento in cui le autorità l’hanno scoperto. Rafi, è stato così spostato in un altro carcere facendo perdere le sue tracce.

“Queste sono due storie di un cittadino qualsiasi palestinese – afferma Jaber – di come si può arrivare al massimo della lotta armata, rischiando la vita e, come, la stessa persona può cambiare lottando per i diritti umani”.

Il prossimo 17 aprile si celebrerà la Giornata dei Prigionieri Palestinesi in solidarietà con le migliaia di detenuti palestinesi nelle carceri israeliane.

Jaber ci ricorda che ci sono quasi cinquemila prigionieri nelle prigioni d’israele, tra cui bambini e donne (unico paese che processa i bambini tra i 12-14 anni) e 1.500 detenuti ammalati, 40 dei quali in modo molto grave e più di 140 in attesa di un intervento chirurgico. “Attualmente ci sono 26 prigionieri in pericolo di vita - aggiunge Jaber – a causa della mancanza di adeguate cure mediche. Dal 1967 ad oggi, sono morti nelle carceri israeliane per mancanza di cure oltre 205 prigionieri. 142 persone si trovano in carcere per detenzione amministrativa, ossia senza una precisa accusa, senza un processo, senza una condanna, all’inizio per tre mesi, ma successivamente rinnovabili ad oltranza.”

Jaber fa un elenco delle maggiori sofferenze vissute in carcere: non poter vedere i propri figli per periodi molto lunghi, anche sei/otto anni, specialmente a Gaza e l’isolamento in celle molto piccole, buie, quasi come tombe, per molto tempo, anche anni, con la conseguenza di contrarre sia malattie mentali (mancanza di memoria) e sia fisiche.

“Israele – prosegue Jaber – è l’unico paese che ha una commissione chiamata “Ingegneria umana” composta da scienziati, psicologi, criminologi, architetti, medici specializzati, con il compito di studiare come riuscire a distruggere la tua umanità e la tua dignità di uomo. Ad esempio, analizzano quale colore sia più adatto ai detenuti, alle celle, quanto sole deve entrare, quante calorie possono assumere al giorno, quanti minuti devono durare le visite, come devono essere, se tramite un vetro, una rete o un telefono, quanti grammi di sapone il detenuto può utilizzare in un mese, quanti litri di acqua sono permessi, quali e quanti libri possono leggere, tutto è sotto controllo e studiato da questa commissione. E non certo per offrire ai detenuti condizioni ottimali, ma solo per dare loro le minime condizioni di sopravvivenza e spingerli verso un baratro di disperazione, nel limite estremo della legalità. Nonostante tutto questo, quando i prigionieri ritrovano la libertà, la maggior parte di loro hanno ancora la mente sana e sono pronti a tornare a combattere perché la loro è una lotta per una giusta causa. Parlare di un prigioniero palestinese è come parlare della Palestina, perché questa è la nostra storia, siamo a Gaza, un grande carcere come per altro anche la Cisgiordania”.

Il lavoro del Centro dei Diritti Umani è quello di seguire i detenuti, ma dall’aprile 1996 è stato vietato agli avvocati palestinesi di accompagnare e difendere i prigionieri nei tribunali israeliani. Per questo motivo si devono appoggiare agli avvocati palestinesi del 1948 (palestinesi con cittadinanza israeliana) perché l’avvocato deve essere un membro dell’Albo degli avvocati israeliani. Il Centro continua a perseguire tutti i criminali di guerra israeliani, per fare questo, prima devono seguire tutte le tappe imposte dal governo israeliano, e poi possono arrivare ai tribunali internazionali. Jaber conclude l’incontro rispondendo alla domanda: “Cosa consiglia ad un giovane di Gaza se volesse partecipare alla lotta per la liberazione?”

La sua risposta “Attivare tutto quello che è permesso dalle leggi internazionali: quando un popolo subisce un’occupazione ha il diritto di resistere con ogni mezzo. E il primo mezzo è la lotta armata. Nonostante lavori per i diritti umani, penso che la lotta contro un occupante armato deve essere una resistenza armata. La resistenza è un’azione dovuta contro l’occupazione. Se finisce l’occupazione, non c’è più bisogno di una qualsiasi resistenza”.

La serata è finita, ci alziamo e salutiamo calorosamente Jaber Wishah.

AUDIO 2° PARTE

Ritorno al presente. Ascoltare le parole di Jaber, sicure, determinate, precise mi ha ridato quella forza e speranza necessaria per continuare a lottare al fianco del popolo palestinese. Mi trovo qui a Gaza per portare la mia solidarietà, ma questa sera, ho capito che sono io che devo ringraziare questo popolo per tutto quello che mi sta dando. Sono consapevole del fatto che non posso fare quasi nulla per loro, ma, in questa settimana, ho condiviso la paura, il dolore, l’angoscia, quei sentimenti che fanno parte della vita quotidiana di questo popolo, da 66 anni.

Continua…

28/02/2014

(Leggi la 4° parte)