ALKEMIA: SPAZIO CINEMA

Enrico Gatti (Alkemia) intervista il regista

Fred Kuwornu* autore del documentario “18 IUS SOLI”.

|

|

Film

|

|

|

|

|

|

IL RACCONTO DEI RACCONTI

Di Enrico Gatti

Regia: Matteo Garrone

Italia, Francia, Regno Unito, 2015

Cannes 2015 è stato, per l’Italia, un grande festival. Moretti, Sorrentino e Garrone hanno portato sulla Croisette tre splendidi film, acclamati dalla critica e dal pubblico; tre film che speriamo contribuiscano alla rinascita del cinema italiano e spingano i produttori a tenere in maggiore considerazione i film d’autore e non solamente le facili commedie tristemente provinciali che negli ultimi anni hanno, salvo rari esempi, occupato dispoticamente le sale.

Giurie e premi a parte, che a Cannes sembrano aver trascurato i tre italiani, il successo è indiscutibile (anche grazie alla distribuzione contemporanea in molti paesi del mondo) e la qualità a dir poco eccezionale.

Mentre Moretti con Mia Madre torna su terreni a lui familiari e dirige un film intimo e commovente, Sorrentino irrompe al festival con uno dei suoi film migliori Youth, assolutamente più convincente del premiato La grande bellezza. Ma è Garrone che più di tutti incanta con un’opera assolutamente inedita per il cinema italiano. Il racconto dei racconti è un film ‘fantastico’ che narra di storie antichissime, eredi di tradizioni ancora più antiche, archetipi di tutte le fiabe moderne.

Le tre storie del film sono ispirate ad una raccolta di ben cinquanta fiabe edite nella prima metà del XVII secolo e scritte in lingua napoletana dallo scrittore Giambattista Basile. Di queste, La cerva fatata, La pulce e La vecchia scorticata, sono state scelte da Garrone e dagli altri sceneggiatori per la bellissima trasposizione cinematografica.

Il risultato è un film sicuramente atipico per il cinema italiano e, allo stesso tempo, in grado di superare in tecnica e maturità molti film ‘fantasy’ di Hollywood. Il manierismo visivo si compone di un’estetica deliziosamente barocca e assolute meraviglie cromatiche. L’eleganza delle scene e degli ambienti, sia naturali che artificiali, è accompagnata dalla compostezza delle interpretazioni dei grandi attori cha danno volto ai protagonisti. Eppure questa ‘misura’ contrasta con l’eccesso delle situazioni narrate. La dicotomia che si crea, penosamente grottesca, è forse il punto di vista migliore dal quale partire per descrivere e riflettere la condizione umana. Passioni, debolezze e paure degli uomini sono descritti con un linguaggio senza tempo, a volte umile, altre volte solenne, spesso violento. Il sangue, presente in ogni momento topico dei racconti, rappresenta parte di questa violenza, sovente nella sua dimensione più psicologica, tralasciando quasi completamente l’ineluttabilità della tragedia legata alla morte.

Temi forti per un cinema potente. Spiazzante e coraggioso. Una forma-cinema, come scrive Luca Barnabé, “d’estrema immaginazione e vitalità autoriale” che “non cerca la scappatoia pop, la facilità fantasy o la magia esile e furba da cinema mainstream.”

“Un grandioso labirinto di vizi, meschinità e fragilità (dis)umane”.

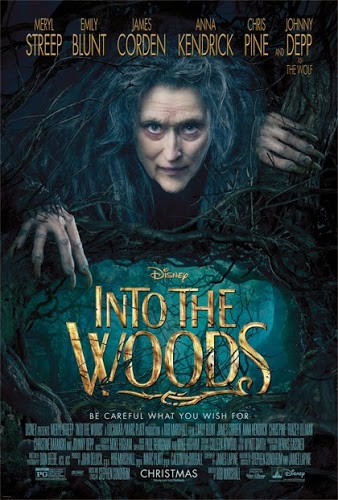

INTO THE WOODS

di Enrico Gatti

Regia: Rob Marshall

USA, 2014

Into the Woods è un film strano, piuttosto strano. Il musical fiabesco di Rob Marshall, regista di Memorie di una geisha e Chicago, è la trasposizione cinematografica dell’omonimo musical di Broadway firmato da Stephen Sondheim e James Lapine nel 1986.

Nel grande bosco incantato, si intrecciano le storie di quattro famose fiabe; talmente conosciute che il film non sembra nemmeno voler perdere tempo a raccontarle. Maggiore attenzione è rivolta invece agli elementi che arricchiscono l’ingegnoso intreccio, divertente e suggestivo.

Sulla carta, sembrerebbe la classica riproposizione dei film Disney, l’ennesimo remake da botteghino, un altro prodotto con poca anima e sprazzi di godibile ironia culminante in uno scontato happy ending.

Peccato che l’atteso lieto fine arrivi più o meno a metà del film.

E dopo?

Una volta risoltesi le fiabe, secondo il finale che tutti conosciamo, prende piede una nuova storia.

Il bosco, sconvolto dall’arrivo di un gigante in cerca di vendetta, diventa un luogo buio e tetro, dove la natura, irriconoscibile e sfigurata, si stringe soffocante attorno ai protagonisti. In quello spazio incantato ora si materializzano le paure più folli ed emergono i lati più oscuri delle persone in esso imprigionate.

In un clima di completa anarchia, con la sensazione di un domani che non arriverà e di un perpetuo presente senza conseguenze, c’è chi fugge, chi abbandona, chi tradisce, e c’è chi, disperato, accusa tutti gli altri per trovare una spiegazione al male che si è scatenato.

Un male che, come mostra il film, non nasce dalla volontà di una singola persona quanto, piuttosto, dall’insieme di piccoli gesti, desideri e scelte, se non sbagliati, almeno egoistici, apparentemente innocui che, se sommati, portano a conseguenze inimmaginabili.

Un altro esempio di psicanalisi applicato al mondo delle fiabe?

Sembrerebbe proprio di sì. Questa volta però con riferimenti alla luce del sole, considerato che gli autori del musical non fecero mistero di essersi ispirati al libro dello psicanalista austriaco Bruno Bettelheim intitolato Il mondo incantato- Uso, importanza e significati psicoanalitici delle fiabe (Feltrinelli editore), nel quale l’autore spiegava il significato psicologico e l’importanza pedagogica della fiabe.

Con queste premesse verrebbe dunque da pensare che forse questo film si rivolga non tanto ai bambini, quanto invece più agli adulti. L’infrangersi della morale diventa elemento pedagogico, il tramite per una maggiore consapevolezza, l’allegoria di un viaggio al termine del quale la vita si scontra con le favole che raccontiamo, che ci raccontano e che ci raccontiamo.

E in quest’ottica potrebbe essere letta l’inusuale canzone di chiusura, particolarmente disturbante, che ammonisce il pubblico adulto con le parole:

Attenzione alle cose che raccontate, i bambini ascolteranno.

Attenzione alle cose che fate, i bambini vedranno.

E impareranno.

BIG EYES

di Enrico Gatti

Regia: Tim Burton

USA, 2014

Voto: 8

Per dieci anni, Margaret Keane indugiò all’ombra di un imbonitore deciso a vivere da artista vendendo a proprio nome opere di altri pittori. I quadri di Margaret ebbero molto successo, molto più del previsto, e questo anche grazie alla furbizia di quell’uomo che, per sua sfortuna, era anche suo marito. Due Keane quindi, la pittrice e il venditore, la lavoratrice e il sognatore. Un connubio estremamente redditizio, destinato però a scoppiare come una bolla di sapone perché l’artista, la vera artista, realizzerà che la prima, l’unica, vera grande vittima di quella fitta cortina di menzogne altro non era che lei stessa.

L’America color pastello di questo interessante biopic, fa da sfondo ad un’avvincente storia di emancipazione, raccontata con gusto, ironia e ritmo, e capace di valorizzare al meglio le grandi interpretazioni degli attori, sempre convincenti anche quando estremamente sopra le righe. Sì, perché in fondo una sana dose di eccentricità, da un film di Tim Burton, ce la si aspetta sempre. Burton che, coraggiosamente, rinuncia ai suoi manierismi visivi e sceglie uno stile patinato certo, ma non eccessivamente fiabesco. La fiaba la troviamo nella voce del narratore, nei soggetti dei quadri di Margaret, negli occhi deformati che ossessionano la protagonista al supermercato, e forse in quell’unico albero completamente secco, contorto e minaccioso, che si intravede all’inizio del ‘viaggio’. Ma è pur vero che dietro ai suoi rami scuri il cielo è di un azzurro sgargiante, come in fondo sgargiante sarà il futuro dell’adorabile pittrice. La vita a volte supera la fantasia e basta raccontarla per creare le favole più belle. Questo Burton lo sa bene, già dai tempi di Ed Wood, e conosce la forza e la bellezza delle piccole magie della vita. Ovvio, occorre saperle osservare.

Questa ritrovata semplicità, giova ad un regista che spesso rischia pagare l’estrema coerenza e fedeltà al proprio immaginario. Dopo diversi film molto burtoniani, lo splendido Frankenweenie su tutti, era necessario forse un film di rottura che aiutasse lo stesso regista a riprendere fiato. Un defaticamento utile a recuperare quella sensibilità e quella gioia del puro e semplice raccontare che lo hanno reso uno dei registi contemporanei più apprezzati. Tutto questo poteva avvenire solo con un film come questo; privo dell’ansia da record di incassi, dell’ansia da grande produzione, dell’ansia di dover eguagliare i capolavori precedenti, di dover insomma dimostrare qualcosa.

Il senso, almeno ciò che si percepisce, è quello di un piccolo dipinto, personale, nel quale traspare un grande affetto verso il proprio lavoro, forse uguale a quell’affetto che Burton prova per Margaret, sicuramente uguale a quel sentimento che commuove Margaret nel momento in cui vede maltrattate le proprie creazioni; un’emozione che lega indissolubilmente artista e opera anche quando queste sono ormai lontane nel tempo e nello spazio, come quelle di Margaret, come quelle di Burton.

INTERSTELLAR & BOYHOOD

Due volti del cinema contemporaneo

di Enrico Gatti

Nell’autunno appena trascorso, Christopher Nolan e Richard Linklater sono entrati prepotentemente nelle programmazioni dei cinema con due lungometraggi interessanti. In un certo senso, i film dei due registi rappresentano bene quelli che potrebbero essere definiti i ‘due volti’ del cinema contemporaneo. Dalla parte di Nolan vediamo l’ennesima mega produzione con effetti speciali potentissimi, grandi attori, e l’ennesima storia di fantascienza, machiavellica ma tutto sommato avvincente. Linklater invece si conferma il paladino della normalità, delle storie comuni raccontate con piccoli film nei quali affiora l’autenticità delle situazioni e dei sentimenti.

Una cosa però sembra accomunare, per non dire ossessionare, i due registi: il tempo. Il tempo frammentato di Nolan, destinato ad una perenne scomposizione e ricomposizione, e il tempo di Linklater, lento e sicuro nel suo inesorabile scorrere secondo natura.

Interstellar infatti utilizza il tempo e le sue increspature non solo come stratagemma per creare suspense, ma addirittura come fulcro per l’intero intreccio narrativo. Boyhood invece sfida il tempo con un esperimento cinematografico senza precedenti, lasciando che esso scorra davanti alla cinepresa e venga immortalato nella sua reale dimensione e nel suo sicuro quanto inevitabile incedere.

E come molti film fantastici di ieri e di oggi, Interstellar riflette sull’umanità partendo da una dimensione cosmica, quasi metafisica, per arrivare ad interrogarsi sul futuro della specie umana. Boyhood al contrario, si rivolge all’uomo partendo dalla vita di un singolo e concentrandosi sulle piccole avventure esistenziali nelle quali il microcosmo della persona entra in contatto col mondo reale. L’impatto non è mai totalmente indolore, ma può riservare anche delle belle sorprese.

Interstellar racconta di eroi e altri mondi, esploratori e conquistatori dell’ignoto, mossi da sogni più grandi dell’immaginazione. Boyhood ci racconta della vita ridefinendo il significato dell’essere normali. Da come scrivono alcuni, il film si porrebbe addirittura come manifesto di un nuovo movimento chiamato appunto normal che esalta la semplicità della vita e i buoni sentimenti ritenendo superfluo ogni sogno vanaglorioso e ogni eccesso. Niente più decadentismo e artisti maledetti quindi, ma solo persone amanti della vita serena cullati da quella che i romantici definirebbero ‘mediocrità’.

Sono allora questi i due volti del cinema contemporaneo? Forse sì. Fantascienza metafisica e racconti del quotidiano, due mondi agli antipodi che sembrano però riflettere sugli stessi temi, pur partendo da premesse completamente diverse. E se forse i primi, i nuovi colossal, peccano spesso di presunzione nel voler essere profetici senza avere minimamente lo spessore culturale e la preparazione filosofica adatti allo scopo, i secondi, i film normal, si appoggiano troppo al relativismo e alla psicanalisi per poter concretizzare le loro riflessioni.

Pregi e difetti in entrambi i casi. Due volti incompleti di un cinema contemporaneo che deve forse ancora trovare la propria sintesi.

Voti:

Interstellar 6

Boyhood 9

LA STORIA DELLA PRINCIPESSA SPLENDENTE

di Enrico Gatti

Regia: Isao Takahata

Giappone, 2014

Voto: 8

A pochi mesi dall’uscita del film “Si alza il vento”, ultima creazione del maestro Hayao Miyazaki, lo studio Ghibli presenta, ad un pubblico sempre crescente di appassionati, la sua nuova produzione diretta dal regista Isao Takahata che ha deciso di adattare per il grande schermo un’antica fiaba giapponese.

La storia di Principessa - arrivata dalla luna sulla terra, cresciuta da due attempati contadini dapprima in un piccolo villaggio sperduto sulle montagne ed in seguito in un bellissimo palazzo della caotica capitale - ha il fascino senza tempo delle storie antiche, nelle quali poesia e filosofia si fondono per riflettere sulla natura della condizione umana.

Le gioie e le sofferenze di Principessa rappresentano le stesse gioie e le stesse sofferenze di ogni uomo e di ogni donna; la sua vita, come tutte le altre vite, è governata dalla perenne contrapposizione di elementi positivi e negativi. L’equilibrio, ineluttabilmente precario, di questi elementi scandisce, con le sue fluttuazioni, il tempo di ogni esistenza, lunga o breve che sia.

Dovere e desiderio, paura e coraggio, insicurezza e voglia di riscatto, vengono ritratti nella loro inevitabilità, nel loro essere necessari, ma non sufficienti, per poter chiamare vita una vita.

Durante la sua permanenza sulla terra, Principessa vivrà tutte le contraddizioni della condizione umana. Questa esperienza lascerà in lei un segno profondo che resterà indelebile anche quando, coperta di vesti lunari, dimenticherà tutto ciò che è stato e finirà per abbandonare la terra e far ritorno alla sua dimora celeste; in lei rimarrà solo una strana ed inspiegabile nostalgia, la nostalgia di un ricordo svanito nel nulla, ma custode di quella vita amata e odiata, generosa e crudele, tanto effimera, eppure inspiegabilmente autentica.

Con uno stile particolarissimo, Isao Takahata porta al limite la stilizzazione del disegno, come a voler togliere qualsiasi elemento che possa distrarre dall’essenza della storia. I disegni eterei, quasi immateriali, restituiscono un’immagine purificata, forse una diretta rappresentazione di quell’elegante minimalismo tipico della cultura nipponica. Innovativo nell’essere assolutamente tradizionale, il film recupera la bellezza di un passato idealizzato, quello dell’immaginario popolare, romantico, che forte di una spiccata sensibilità e attenzione verso ciò che è umano prima ancora che tecnologico ed economico, riesce a riflettere su temi che da sempre accompagnano l’uomo e che nessun progresso, nessuna evoluzione, potranno mai valicare o rendere obsoleti.

SI ALZA IL VENTO

di Enrico Gatti

Regia: Hayao Miyazaki

Giappone, 2013

Voto: 7 ½

Tornato sulle ali dei suoi amati aeroplani Miyazaki, al suo decimo lungometraggio, racconta la storia di Jiro Horikoshi,il famoso progettista giapponese degli altrettanto noti, almeno in Giappone, aerei Mitsubishi A6M Zero, quelli utilizzati dai kamikaze verso la fine della seconda guerra mondiale.

Il progetto del regista, più che mai ambizioso, si concretizza in un film piuttosto lungo (più di due ore) che aggiunge, alla storia di questo grande sognatore, la storia intera di una nazione. Tanti sono i temi del film; c’è l’amore, quasi impossibile, fra i due protagonisti, separati dalla carriera di lui, dal terremoto, dalla malattia di lei, c’è l’occidentalizzazione del Giappone, privato col tempo della sua tradizione e delle sue architetture, tangibili e sociali, c’è l’idea di una umanità globale che tenta di proteggere il sogno di una vita ‘bella’, di una bellezza semplice, concreta, onesta e con un pizzico di ingenuità, ma c’è anche il pacifismo, vero e profondo, visto dalla parte di chi proprio non riesce a capire la guerra, da chi non può per sua natura comprenderne le radici di odio e gli esiti violenti, visto con il poetico pessimismo di chi sembra aver perso la fiducia in un’umanità capace di amare.

La complessità è il punto di forza di questo maestro dell’animazione mondiale, ancor prima che giapponese. La banalità non fa parte dei suoi progetti come invece ne fanno parte la sensibilità e la delicatezza. Anche in questo caso, si riesce a riflettere senza giudicare, pur rimanendo decisi nel condannare le ingiustizie. L’ambiguità del mondo, già ritratta nei suoi film precedenti, è qui uno dei cardini della morale. Un sogno, la passione di una vita, quello di creare splendidi aerei, tradito per aver visto quegli stessi aerei trasformati, dalla macabra ironia della storia, in orribili strumenti di morte. Il cattivo? Forse proprio la storia, con quel suo essere indefinita, impalpabile, apparentemente superiore alle volontà delle singole persone che ad essa partecipano, con le loro vite, pur rimanendo solamente dei semplici spettatori. Ad un incredibile finale è affidata la sintesi di questa malinconica visione, raccolta in poche immagini di rara poesia.

Per concludere, è da ritenere uno dei film migliori di Miyazaki? Forse sì, pur essendo un film che rimane un po’ freddo, emotivamente. Il personaggio è seguito attraverso la sua vita da una storia che non sceglie mai se focalizzarsi sul suo impegno nell’aviazione o sulla sua storia d’amore. Per questo si percepisce una specie di spaccatura che allontana la prima parte del film dalla seconda e interrompe il flusso tracimante della narrazione. L’elemento onirico regala la dimensione poetica nell’assenza dell’elemento fantastico, eppure non sembra sufficiente a scaldare un film che, pur nella sua ricchezza visiva e nella sua autenticità, rischia, non me ne vogliano gli appassionati, di rimanere un tantino ingessato.

Certo, stiamo sempre parlando di un’opera d’arte che va ben oltre a tutto quello che ci si potrebbe aspettare da un film di animazione; un limite raramente, se non mai, superato dalle produzioni hollywoodiane che hanno, e hanno sempre avuto, l’obiettivo del puro e semplice, quando non semplicistico, intrattenimento.

IL MONDO DI ARTHUR NEWMAN

Di Enrico Gatti

Regia: Dante Ariola

USA, 2012

Voto: 6 ½

Chi è veramente Arthur Newman? Arthur Newman è vita, amore, tranquillità, Arthur Newman è il lavoro perfetto, la libertà, la casa dei sogni, la donna ideale, Arthur Newman è la fine di un passato.

Wallace Avery è Arthur Newman, o almeno vorrebbe esserlo. Wallace, uomo di mezza età, con un divorzio alle spalle, una relazione senza passione con la rassicurante e bella Anne Heche (nel film Mina Crawley) e un figlio adolescente che lo odia, decide di farla finita una volta per tutte. La sua morte, la sua finta morte, programmata nei minimi dettagli ormai da un anno, potrebbe essere il biglietto di sola andata per una nuova vita. Morendo, Wallace diventerà Arthur, un uomo nuovo (New-Man, appunto).

Ma le cose non sono mai così semplici; il passato non resta a guardare e sempre nuove sorprese compaiono a complicare le cose.

Una di queste sorprese è Mike/Charlotte Fitzgerald, briosa e tormentata ragazza, anche lei in fuga da una situazione famigliare problematica, incontrerà Wallace/Arthur in un motel ed insieme a lui viaggerà verso quella vita perfetta* che entrambi sembrano desiderare.

Per il suo esordio cinematografico, il regista di pubblicità Dante Ariola si assicura due interpreti d’eccezione, nientemeno che Colin Firth ed Emily Blunt.

Il primo è alle prese con un personaggio, che in fondo ha già interpretato, bisognoso solamente della sua delicata e malinconica recitazione per essere famigliare già dalle prime scene.

La Blunt gioca invece con un ruolo più ambiguo; a volte è una ragazza cupa con la felpa larga e le occhiaie molto simile agli adolescenti vansantiani, a volte una ribelle rockettara presa in prestito dalle copertine dei White Zombie che, un attimo dopo, è capace di trasformarsi senza difficoltà in una dea ammiccante e sensuale vestita Intimissimi.

Entrambi gli attori fanno il loro dovere, la sceneggiatura un po’ meno. E’ timida nell’esplorare i conflitti e sorniona nel riproporre cose già viste.

Tuttavia, il film è godibile. Se ne apprezzano il ritmo, lento, e la messa in scena, entrambi in grado di concedere respiro alla recitazione degli attori. Dove non arriva la sceneggiatura ci sono le atmosfere, le musiche, le lunghe pause e i dettagli degli sguardi ad arricchire il carnet delle emozioni. Ci si potrebbe persino convincere che i protagonisti non siano poi così didascalici.

Il film è un rassicurante scorrere di ovvietà, con attimi di stucchevole lirismo che allietano le fantasie romantiche dello spettatore. Ma estrema è la coerenza. Perciò tutto funziona, e nel contesto nulla è fuori posto. Un esempio di come la misura possa rendere un prodotto mediocre, un buon prodotto.

* Interessante notare come nel film la ‘vita perfetta’a cui anela il protagonista coincida con uno dei più famosi stereotipi americani della bella vita tutta club, golf, belle case e quartieri tanto chic quanto isolati dal mondo reale. Il grande sogno di Wallace si riduce quindi ad una fantasia preconfezionata e non rappresenta invece il frutto di una riflessione interiore rivolta ai propri desideri e obiettivi. Come a dire ‘una vita perfetta vale l’altra, l’importate è lasciarsi tutto il marcio alle spalle’. Il film riesce bene, forse inconsapevolmente, a smontare questa illusione facendo riflettere sulla vacuità di questi modelli ideali(zzati) incapaci di soddisfare i bisogni della vita reale, sempre diversi per persone diverse.

MALEFICENT

di Enrico Gatti

Regia: Robert Stromberg

USA, 2014

Com’era prevedibile, Maleficent è stato il caso cinematografico delle ultime settimane e forse non solo per la presenza della super diva Angelina Jolie, ma perché La bella addormentata nel bosco rimane, a distanza di ormai 55 anni, uno dei film Disney che più ha affascinato i bambini, e gli adulti, col suo essere così medievale, così fantastico, così autenticamente fiaba. E in una fiaba, cosa c’è di più carismatico del cattivo?

Maleficent, opera tutta incentrata sul villain del cartone, riesuma e ridefinisce la cupa figura di Malefica, vera icona del male disneyano.

Questo film però non è un preludio, e non è un remake, nemmeno un epilogo, è piuttosto un “la vera storia di …”. Gli sceneggiatori infatti (fra i quali compare il nome di Linda Woolverton, già sceneggiatrice dell’Alice di Tim Burton) riscrivono completamente la storia classica per raccontarci ciò che realmente fu, e non ciò che venne erroneamente tramandato. La bella addormentata nel bosco quindi resta, ma come leggenda inesatta, costruita su menzogne e superstizioni, tramandata forse per troppo tempo.

La nuova storia tenta invece di dare tridimensionalità ai vecchi personaggi, a quanto pare troppo ‘fiabeschi’ per il nuovo millennio. Lo si fa, e si sceglie di farlo, in chiave estremamente moderna, potremmo dire psicoanalitica: scavare nel passato per capire le radici del comportamento umano.

Quello su cui si gioca maggiormente nel film è l’ambiguità dei protagonisti nel loro essere mai del tutto buoni, mai del tutto cattivi. Nulla a che vedere certo con le stilizzazioni, con le ‘maschere’, delle fiabe classiche. Ai nuovi personaggi è concessa la possibilità di cambiare, di passare attraverso sofferenze e vendette, sbagli, per infine redimersi.

Il notevole sforzo, coraggioso, di arricchire con nuovi significati una storia scarna e apparentemente priva di morale, viene in parte ripagato. Ormai lontane sono la seicentesca La belle au bois dormant di Perrault e la Rosaspina ottocentesca dei Grimm, con le loro riflessioni sulla passività della donna, nobilitata dall’attesa e dal sacrificio, facendone primaria virtù.

Il film sicuramente cambia linguaggio, modernizzando una fiaba molto antica e adattandone la morale al sentire contemporaneo, ma allo stesso tempo recuperando, è qui il merito più grande, quegli elementi orrorifici tanto importanti, da sempre, nelle storie fantastiche e nell’educazione dei bambini, che sempre meno sono abituati a vederli, sentirli, sperimentarli e affrontarli nella sicurezza di un libro, di un film, insomma di una finzione, creata per loro.

Il risultato finale è sicuramente gradevole, per tutti, esteticamente incantevole e ben diretto, pur dovendo comprimere in 97 minuti una storia ricca e dovendo rimanere didascalico per un pubblico di giovanissimi. Consigliato dunque per un cinema in famiglia, con qualche riflessione e piccolo spavento.

NYMPHOMANIAC

di Enrico Gatti

Regia: Lars Von Trier

Danimarca, Germania, Francia, Belgio, 2013

Nymphomaniac, l’ultima grande provocazione di Lars Von Trier. Quattro ore di film, suddivise in due episodi, tutte incentrate sul racconto-confessione della ninfomane Joe. Gli elementi di continuità con Antichrist (2009) e Melancholia (2011) sono tanti, a partire dagli attori, con in testa la sempre magnetica Charlotte Gainsbourg, continuando per l’estetica sublime, la divisione della storia in capitoli e la musica classica, eccezion fatta per la canzone dei Rammstein che arriva violentemente proprio all’inizio del film. Ma esistono anche evidenti punti di rottura. Il più forte è sicuramente la scelta, assolutamente antimoderna, del raccontare attraverso un racconto. E così la storia, ricostruita attraverso una lunga sequela di digressioni, si perde in un profluvio di verbosità, talvolta funzionali, altrimenti vacue. L’ingrediente segreto è sicuramente l’ironia, capace di provocare e ridere di quel lirismo volutamente creato dalle digressioni e dai colti riferimenti sparsi qua e là nel testo. L’alto e il basso, il poetico e il grottesco, tutti elementi coesistenti nel caos della vita, tutti elementi fra i quali non è possibile scegliere. L’unica strada percorribile diventa, ancora una volta, la più completa accettazione dell’inevitabilità.

Anche Joe, la protagonista, sembra accorgersene. La travagliata vita della donna non è altro che l’estremizzazione, simbolica, più o meno, dell’eterna lotta fra i demoni, se così si possono chiamare, che animano la vita stessa di ogni uomo: il senso di colpa, l’accettazione, la solitudine, la felicità, l’identità e la comprensione. Sono questi i grandi temi esistenziali di cui Trier vuole parlare e lo fa attraverso archetipi tanto familiari da diventare quasi degli stereotipi; archetipi che, come nei suoi film precedenti, smuovono le radici più profonde dell’inconscio umano e trovano la loro rappresentazione in una parabola, tragica ed ironica come la vita, approdante ad una inusuale conclusione, almeno per il regista. Se infatti Joe sembra incapace di vivere una vita felice, senza mai riuscire a combattere fino in fondo la solitudine e l’incomprensione della quale si sente vittima, riuscirà tassello dopo tassello, esperienza dopo esperienza, a scoprire la verità su se stessa lanciando al mondo un grido di disperata autodeterminazione, di inviolabile identità.

Perché in fondo, Nymphomaniac, non è altro che questo: una bellissima ode all’umanità. Nessun Dio, nessun peccato, nessun castigo, soltanto l’uomo, solo con le proprie forze, abbandonato potremmo pensare, ma infinitamente libero. Ed è una cosa bellissima, immensa. Il cinico e provocatorio Lars Von Trier, temuto dai red carpet di tutto il mondo, ha per l'occasione confezionato un film buono, umanamente buono, arrivando a dirci quello che in fondo ha sempre voluto di dirci. L’uomo si esaurisce nell’uomo e nell’uomo risiede la forza per poter vivere giustamente, non necessariamente felici, ma giusti, giusti nel non giudicare, mai, giusti nel capire le persone, nel non fermarsi all’apparenza, giusti nello sconfiggere la stupidità dell’assoluto, giusti nel provare a cercarsi e nel permettere agli altri di trovare se stessi.

E quando un film, un’opera d’arte, prova a dire queste cose in modo tanto profondo, forse non è nemmeno importante cercare di giudicarne la forma, perché ha già raggiunto il suo scopo.

TRANSCENDENCE

di Enrico Gatti

Regia: Wally Pfister

USA, 2014

Voto: 5

L’ambizioso scienziato Will Caster sta cercando di raggiungere nuovi traguardi nel campo delle intelligenze artificiali. A seguito di un tragico attentato, in cui lo stesso professore resta avvelenato ed in fin di vita, i due suoi più stretti collaboratori, uno dei quali è la moglie, decidono di trasferire l’intero suo cervello, la memoria e la coscienza, in un computer. L’esperimento, mai tentato prima, se non su modelli animali, riesce alla perfezione e Will si ritrova a parlare alla moglie da uno schermo, interessato più che mai ad ampliare le proprie conoscenze. La grande corsa al sapere, unita alla reale possibilità di costruire la propria utopia, faranno perdere allo scienziato la bussola delle buone maniere spingendolo verso comportamenti non del tutto etici.

Transcendence è un blockbuster, su questo non ci sono dubbi. Bella fotografia, grandi attori, effetti digitali curatissimi, scenografie costose etc. I dubbi però ci sono se si mette da parte la bella scatola e ci si concentra, anche solo per un momento, anche solo per sbaglio, sul contenuto.

Tralasciando la verosimiglianza del contesto scientifico, la plausibilità è evidentemente passata di moda, l’intreccio e la caratterizzazione dei personaggi, tralasciando anche che dei terroristi colpevoli di aver ucciso degli innocenti non vengano considerati cattivi a priori, terroristi che alla fine possono addirittura dire ‘ve lo avevamo detto!’, davvero non si capisce cosa abbia disturbato i sonni dello sceneggiatore per condurlo a scrivere una storia di questo tipo.

Sebbene possa sembrare forzato approfondire la questione, quello che più infastidisce del film è il suo essere moraleggiante su questioni, anche interessanti, ma banalizzate all’inverosimile e trattate di conseguenza con sentimentalismo e illogicità.

Non è possibile, in un film come questo, dove viene raccontata e descritta una società tecnocratica, dove l’uomo e la scienza hanno raggiunto obiettivi inimmaginabili, ridurre per l’ennesima volta la riflessione morale a battute come “Che fine ha fatto Dio?”, “L’uomo superbo crea i suoi Dei” o ancora, la peggiore, “Allora l’anima dov’è?”. Sarebbe più plausibile vedere una società come questa interrogarsi sulle questioni etiche partendo dall’uomo, e non altrove.

Rimandare il tutto all’esistenza dell’anima non è solo superficiale, è anche irritante. Come se ammettere l’esistenza di un’anima fosse l’unico modo per immaginare un uomo in grado di vivere secondo giusti principi.

E la cosa veramente assurda è vedere come, in nome di un finale strappalacrime e consolatorio, si arrivi al paradosso di mostrare che anche le macchine possono vantare un briciolo di annebbiata coscienza. Quindi dobbiamo concludere che: o le macchine hanno un’anima, e allora dovremmo rivedere secoli di filosofie etiche e morali, oppure è vero il fatto che se riuscissimo a riprodurre perfettamente tutti i segnali elettrici e chimici del cervello umano potremmo a ricrearne non solo il pensiero e le connessioni logiche, ma anche la coscienza, dovendo quindi ammettere che nessuna anima è mai esistita. E allora?

Allora era meglio, fin da subito, non sollevare nessuno di questi temi, rinunciare ad avvicinare la fantascienza d’autore e accontentarsi di mettere in scena un thriller senza pretese.

HER

Di Enrico Gatti

Regia: Spike Jonze

USA, 2013

Voto: 8 ½

Siamo nel futuro. Theodore, il protagonista del film, scrive lettere per guadagnarsi da vivere. Le persone si rivolgono alla compagnia presso la quale è impiegato commissionandogli lettere personali da far recapitare agli interessati, spesso amici e parenti. Gratificato dal lavoro, Thedore vede però naufragare la sua vita sentimentale. Dopo la separazione dalla moglie, in attesa di concludere le pratiche per il divorzio, fatica a riprendere in mano la propria vita. Ma le cose presto cambieranno grazie a Samantha, con la quale Theodore inizierà una nuova, passionale, romantica, coinvolgente, storia d’amore. Fin qui nulla di strano, se non fosse che Samantha è, di fatto, un sistema operativo, un OS come dicono nel film. Samantha è un OS innovativo, anche per il futuro, creato per auto-crearsi, è un’intelligenza artificiale in grado di apprendere, mutare ed evolvere una propria personalità.

Non è un caso se sulle locandine del film compare la scritta “una storia d’amore di Spike Jonze”. Solamente una fantasia irriverente e visionaria come la sua poteva partorire una storia simile e solamente un’ottima penna,da Oscar in questo caso, poteva rendere tutto questo assolutamente plausibile. In fondo, il Jonze sceneggiatore che si spinge lontano nel tempo e prende l’evoluzione della società hitech come pretesto per alcune riflessioni, allo stesso tempo àncora la sua storia d’amore alla più antica tradizione romantica.

Il contesto, questa società del futuro, aiuta a pensare ai nuovi modi di concepire le relazioni umane. I rapporti umani tecno-mediati stanno diventando senza dubbio sempre più complessi ed estremamente simili a quelli della vita reale. Le emozioni che riescono a suscitare sono autentiche e non possono essere accantonate alla stregua di capricci o mere fantasie. E questo il film lo spiega bene. Ma spiega anche che alla base di tutto c’è sempre e solo un uomo alle prese coi suoi sentimenti più autentici, primordiali. Tutto il contrario dell’uomo spersonalizzato delle utopie classiche. Il film è, in questo senso, veicolo di un romanticismo estremo, totalizzante, capace persino di evocare un profondo senso di malinconia, il sentimento forse più romantico al pari dell’amore.

E se la malinconia è il mezzo attraverso il quale contemplare il futuro, allora non ci resta che riflettere e interrogarci. Siamo destinati a vivere una vita dove tutto e troppo intenso per durare? Siamo condannati a vivere storie d’amore incredibili, perfette, passionali, ma destinate ad esaurirsi in poco tempo? E se arrivassimo ad avere la sensazione che ciò che vivremo in futuro potrebbe essere solamente qualcosa che abbiamo già vissuto? E se questo qualcosa non potesse che essere un surrogato, emotivamente attenuato, del passato?

Queste cose Spike Jonze non ce le dice.

A SIMPLE LIFE

di Enrico Gatti

Regia: Ann Hui

Hong Kong, 2011

Una vita semplice quella di Ah Tao, 60 anni al servizio dei Leung come domestica, in attesa di conoscere la quinta generazione della famiglia mentre ancora lavora per Roger, l’unico dei fratelli che ancora vive ad Hong Kong. Il pensionamento per Ah Tao arriva quando un infarto le provoca una semiparesi temporanea rendendola invalida. Alloggiata in una casa di riposo per anziani, dovrà rinunciare al suo amato lavoro e accettare di ricevere, come fosse la prima volta, un aiuto dagli altri. Sarà Roger ad occuparsi di lei in questo periodo, assistendola nel modo in cui si assisterebbe quella che con gli anni Ah Tao è diventata, una di famiglia.

La bellezza di questa storia è riposta nella semplicità con la quale essa viene narrata. Ann Hui recupera un codice “puro”, spogliato di tutti gli orpelli, schietto e diretto come i protagonisti del film; una sorta di nuovo verismo che, nel XXI secolo, esalta la poetica del quotidiano rappresentando fedelmente la realtà di cui è fatto.

Un cinema che non sembra cinema ed è invece, per questo, altissimo cinema.

A Simple Life è un’istantanea che ritrae piccoli, ma importantissimi, momenti di vita e li racconta coi colori caldi di un’antica fotografia. I sentimenti sono la colonna portante del racconto, ma non per questo vengono ostentati. Tutto resta entro la cornice della normalità, una normalità di cui sono fatte la maggior parte delle vite umane, una normalità che in fondo è l’unica cosa che rimane, più dei successi, più degli insuccessi, perché di essa si nutrono gli affetti destinati a durare nel tempo, anche quando questo tempo è lungo una vita intera.

DALLAS BUYERS CLUB

di Enrico Gatti

Regia: Jean-Marc Vallée

USA, 2013

Voto: 8

Come scritto da Arianna Cavallo nell’articolo pubblicato su IlPost.it il 5 febbraio 2014, il film Dallas Buyers Club si prenderebbe non poche libertà nel raccontare la storia di Ron Woodroof. In effetti, nonostante il film sia ispirato alla storia vera di questo personaggio, “della vita di Ron Woodroof non si sa moltissimo, soprattutto di quello che fece prima di ammalarsi”. Le uniche informazioni sulla vita del fondatore del Dallas Buyers Club ci arrivano principalmente da due fonti: “un articolo del 1992 scritto dal giornalista Bill Minutaglio del Dallas Morning News (…) e una lunga intervista – 20 ore di registrazioni – fatta a Woodroof un mese prima che morisse dallo sceneggiatore Craig Borten, che voleva raccontare la sua vita in un film.”

Il ritratto che emergerebbe da queste fonti sarebbe “piuttosto accurato”, tuttavia il film decide di presentare le cose in modo diverso, inventando persino alcuni personaggi, come il travestito Rayon e la dottoressa Eve Saks, probabilmente “assemblando le personalità e le storie di tanti malati e transessuali [e dottori, n.d.a.] intervistati per il film”.

Visto il film però una cosa è certa, di questa “storia vera” rimane ben poco. Le lotte contro le multinazionali farmaceutiche e l’FDA, contro le sperimentazioni di farmaci ritenuti tossici ed inefficaci, contro i pregiudizi di una società tanto bigotta quanto spaventata, fanno sicuramente da cornice e catalizzano gli eventi, ma non racchiudono, e non rappresentano, la vera essenza del film.

La paura della morte, della malattia (l’AIDS), l’attaccamento alla vita e agli affetti che fanno parte di essa, l’assenza di dignità e di coraggio di chi non riesce ad accettare di dover morire troppo, troppo, presto; questi sono i veri temi. Temi, che affiorano solamente nel momento in cui la dimensione storico-sociale cede il passo ad una più semplice quotidianità fatta di affetti, umanità e compassione.

Le incredibili interpretazioni di McConaughey (anche sceneggiatore) e Leto fanno la differenza. Leto in particolare, già vincitore del Golden Globe come miglior attore non protagonista ed ora in corsa per gli Oscar, è abilissimo nel dare al suo personaggio grande delicatezza, della quale si arricchiscono anche le interpretazione degli altri attori, giocando in buona parte sulla propria fisicità.

Un ottimo film dunque, nato da ottime interpretazioni e da una storia, non poi così importante. Un progetto sofferto, a lungo voluto da McConaughey, impostosi come uno dei migliori film dell’anno, che arriverà agli Oscar con ben sei nomination fra le più importanti: Miglior Film, Miglior Attore, Miglior Attore non protagonista e Miglior Sceneggiatura.

Link al bell’articolo di Arianna Cavallo su IlPost.it

http://www.ilpost.it/2014/02/05/dallas-buyers-club-storia-vera/

PHILOMENA

Di Enrico Gatti

Regia: Stephen Frears

Gran Bretagna, USA, Francia, 2013

Voto: 8 ½

Per la sua ventiquattresima regia, il britannico Stephen Frears chiede in prestito al mondo una storia vera, una storia, quella di Philomena, che ha dell’incredibile. Lei, ragazza madre rinchiusa per quattro anni in una Casa Magdalene, in Irlanda, costretta a partorire in segreto senza la presenza di un’infermiera, costretta a lavorare nella lavanderia dell’istituto per pagare i propri debiti, decide dopo 50 anni di rompere il silenzio sulla sua vita, sul suo dolore, determinata a ritrovare quel figlio che le fu tolto, a soli tre anni, e dato in adozione ad una coppia di americani facoltosi.

Quella che sembrava dovesse essere solamente una versione edulcorata del bellissimo Magdalene, film del 2002 diretto da Peter Mullan, riserva invece alcune sorprese. Sebbene il film di Mullan rimanga decisamente più diretto e realistico, Philomena può vantare considerazioni di più ampio respiro e diverse riflessioni di carattere morale.

Se in entrambi i film la denuncia verso questa barbarie perpetrata dalla chiesa cattolica ai danni di giovani ‘peccatrici’ è assolutamente netta e chiara, solamente in Philomena si riesce a riflettere sulla fede e sul perdono. Nonostante i torti subiti infatti, Philomena non perde la propria fede in Dio e non incolpa nessuno per quello che le è accaduto, nemmeno le suore del convento. Chi si arrabbia per lei è Martin, il giornalista che l’aiuterà nella sua ricerca, e noi con lui.

Quello che non riusciamo a fare, mai fino in fondo, è immedesimarci con la protagonista. Il personaggio di Philomena rimane molto enigmatico in questo senso; se da un lato è semplice percepirne la vicinanza per via della compassione che proviamo nei suoi confronti, dall’altro il film mantiene sempre una certa distanza emotiva. Ma proprio è questo allontanamento, questa empatia perennemente rinviata, a sfumare i sentimenti, a complicarli e a ricordarci che solo chi è testimone della propria storia, dal punto di vista unico di chi quella storia l’ha vissuta in prima persona, può dare realmente un nome a ciò che prova.

Se per noi è quindi più facile puntare il dito e alzare la voce insieme a Martin, sarà parimenti difficoltoso e frustrante cercare di capire una donna stanca, molto stanca, che ha sofferto troppo e, ora, non ha più energie da consumare nell’odio. Ci arrabbiamo, con lei, perché ci mostra quello che non riusciamo più a fare, perdonare; col nostro cinismo, con la nostra intelligenza, con la nostra cultura, col nostro indefesso senso della giustizia, siamo innervositi, incolleriti, di fronte ad un modo di essere (sovra)umani come non siamo, e forse non siamo mai stati, in grado di essere.

Una Judi Dench da Oscar, seconda a nessuno, e forse la sola in grado di dare corpo, voce e anima, ad un personaggio simile, è la colonna su cui si erge tutto il film. Sicuramente ben scritto (da Jeff Pope e Steve Coogan, l’attore che interpreta Martin) e diretto, anche se piuttosto romanzato e forse fin troppo delicato, Philomena porta sullo schermo, con un tatto molto british, e perché no, anche con ironia, una storia commovente e difficile da raccontare, una storia che proprio grazie ad un film con queste caratteristiche potrà raggiungere un pubblico vastissimo. Non è forse questa una delle cose più belle dell’arte?

DON JON

di Enrico Gatti

Regia: Joseph Gordon-Levitt

USA, 2013

Voto: 8

La dipendenza dalla pornografia raccontata in una commedia vivace e piuttosto intelligente. Intelligente perché, oltre alla comicità, offre spunti di riflessione su temi sicuramente inusuali per una commedia sentimentale che vengono affrontati con una maturità ed una serietà non scontate, nemmeno per un film drammatico.

Tutto parte dall’ossessione del protagonista per il porno. Un’ossessione raccontata senza particolare inventiva utilizzando immagini convulse e martellanti, molto simili a quelle che Aronofsky utilizzò a suo tempo in Requiem for a dream. Uno stile familiare, rimasto comunque efficace. La bravura dell’autore, a questo punto della storia, sta nello sdrammatizzare i problemi personali del personaggio, senza incappare nella trappola del giudizio. Di moraleggiante non c’è nulla, perché nulla è effettivamente sbagliato. Eppure qualcosa lo diventerà, ma solo quando cambieranno le priorità nella vita del protagonista. Jon si accorgerà dell’impatto che la pornografia ha avuto sulla sua percezione della sessualità, portandolo ad una perenne insoddisfazione derivante dall’unidirezionalità dei suoi rapporti (nella dinamica del ‘ricevere’ senza ‘dare’) e dall’impossibilità di raggiungere gli standard propri della finzione pornografica. Cercando di uscire da questa specie di autismo sentimentale, Jon tenterà di ‘far funzionare’ la relazione con la bella Barbara, interpretata da Scarlett Johansson. Apparentemente perfetta per lui, questo esplosivo incontro fra Jessica Rabbit fattasi donna e una commediante da reality show, si rivelerà invece una donna insensibile e manipolatrice, seppur nella sua tenera ingenuità di giovane in cerca della storia perfetta. Disarmato, Jon finirà per assecondare i desideri della ragazza, nell’unico modo che conosce: dare spasmodicamente senza chiedere nulla in cambio, nemmeno l’essere compresi.

Porrà fine a questa insana e logorante relazione la matura Esther (Julianne Moore) e proprio lei gli insegnerà cos’è il vero amore, prima di tutto, verso se stesso e verso gli altri. Questa educazione sentimentale farà scoprire a Jon un amore più completo, che parte dall’accettazione incondizionata dell’altro e conduce allo smarrimento delle due identità, l’una nell’altra. Forse un tantino retorico, ma molto romantico.

Don Jon è, possiamo dirlo, una grande dimostrazione di talento da parte del giovane Joseph Gordon-Levitt, qui impegnato nel triplo ruolo di interprete, regista e sceneggiatore. Ben scritto e diretto, il film si completa con la credibile interpretazione del suo protagonista. Levitt stravolge la propria fisicità per costruire con grande attenzione un personaggio che, per quanto sopra le righe, e in parte stereotipato, è capace di esprimere un’inaspettata individualità. Proprio come questo film.

PRISONERS

di Enrico Gatti

Regia: Denis Villeneuve

USA, 2013

Voto: 7 ½

Il 2013 è l’anno del ritorno per il regista canadese Denis Villeneuve. Dopo La donna che canta, nominato agli oscar nel 2010, Villeneuve torna con una grande produzione che spicca in primis per l’incredibile cast di interpreti. Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Viola Davis, Maria Bello, Terrence Howard, Melissa Leo e ultimo, ma non ultimo, Paul Dano, bravissimo giovane attore. Tutte presenze estremamente importanti, capaci di sopportare il carico di un film estremamente pesante.

In un epoca di ironia totalizzante e metanarrazione, Villeneuve sceglie ancora una volta di portare sullo schermo una storia cupa, classicamente narrata, fatta di angosce, ricca di violenza e sofferenza, psicologiche soprattutto, ma anche fisiche. L’ostentazione di questi elementi diventa l’inchiostro col quale disegnare le diverse personalità dei personaggi, e la lentezza della narrazione, il modo di contemplarle. Il risultato è un film deciso a seppellire l’incredulità dello spettatore per nutrirsi delle sue illusioni, un film che in questo ricorda molto il cinema di Fincher, da Zodiac a Millennium. E’ anche un film ambizioso, votato al grande intrattenimento, ma allo stesso tempo interessato a scavare nella decadenza delle società contemporanee, volendo diventarne grande metafora.

Ma è proprio questo punto a lasciare veramente perplessi. Sarebbe logico, forse scontato, supporre che l’intento del film fosse quello di mostrare la cecità dell’essere umano quando viene esposto ad emozioni estreme, paura su tutte; di mostrare la crudeltà della giustizia ‘fai da te’, e di mostrare come dietro alla fede si possa nascondere una forza che talvolta può rivelarsi estremamente pericolosa. Sembrerebbe plausibile, ma quello che il film ci mostra è esattamente il contrario. La giustizia privata, messa in atto da soggetti terrorizzati e paranoici, estremamente violenta, anche nei confronti di persone innocenti, finisce per essere, nel film, essenziale alla riuscita della missione di salvataggio delle bambine. La storia risulta essere un’unica concatenazione di eventi, inspiegabili singolarmente, e necessari gli uni agli altri. Ecco quindi che la paranoia del protagonista, le torture al ragazzo innocente diventano, seppur nella loro dimensione di azioni deprecabili, essenziali alla salvezza delle giovani vittime. Come se qualcuno chiedesse: “Fino a che punto sei disposto ad arrivare?” Aggiungendo poi : “Sappi però che quello che farai, per quanto terribile, servirà al tuo scopo. A salvare le persone che ami”. Persino la fede, non necessariamente nel senso religioso del termine, viene mostrata come responsabile della follia e, allo stesso tempo, come l’unica cosa in grado di tenere viva la speranza; anche quando, in nome di questa stessa fede, cieca, incrollabile, ma infine ripagante, si arrivano a compiere gesti terribili. Alla luce di questo, cosa diventa ammissibile o giustificabile? Cosa no?

Tanta ambiguità quindi, che forse conduce a qualche riflessione, in un film ben architettato, che non cerca scorciatoie per raggiungere il pubblico, anzi, lo affronta frontalmente colpendolo con immagini severe, rivelatrici di qualcosa che non vorremmo vedere, ma che non riusciamo a scansare, nemmeno chiudendo gli occhi.

MOEBIUS

di Andrea Pradella

Regia: Kim Ki-duk

Corea del Sud, 2013

Voto: 7

Moebius è stato annunciato a Venezia quest’anno come l’ultima pellicola del regista coreano. Di Kim Ki-duk si è sempre parlato prevalentemente dagli “addetti ai lavori”. Il suo cinema (sempre a basso budget) ha saputo segnare il nuovo millennio soprattutto dalla continua, scomoda, e perfino fastidiosa, ricerca della rappresentazione dell’interiorità umana. “Il tentativo” come cita spesso il regista “di comprendere l’incomprensibile”. Un percorso azzardato ma sempre abilmente descritto attraverso scelte stilistiche al contempo semplici e decisamente efficaci.

Il film narra una vicenda famigliare “classica” in cui il marito (e padre di un giovane adolescente) tradisce la moglie con una giovane amante. Dalla più semplice delle trame risulta quasi incredibile la violentissima escalation di eventi che si scatenano l’uno in seguito all’altro all’interno di contesto psicologico malato e perverso. Una reazione a catena lasciata libera di sfogarsi ed inondare come una piena che travolge senza alcuna possibilità di appiglio. La sensazione visiva è realmente quella di assistere ad un frastuono assordante di immagini. Si coglie fin dalle prime scene la finissima abilità registica fortemente caratterizzante lo stile della messa in scena, attraverso la scelta di togliere ogni traccia di dialogo per tutta la durata del film. Nell’incapacità di dare senso razionale agli atti che si compiono, il confinato silenzio stride con l’inappagato bisogno di poterli comprendere. Chi guarda cerca inutilmente una spiegazione del perché di un simile eccesso, ma non vi è mai alcuna parola di conforto. La regia sembra unicamente voler guardare all’assurdo della natura umana in grado di manifestarsi, nella più primitiva regressione, senza nessun limite o controllo.

E quando tutti i confini della psiche umana sono stati oltrepassati senza ritorno, e quando ogni concetto di normalità disgregato in ogni suo possibile significato, restano solo le sensazioni emotive ad accogliere lo spettatore.

Se per molti registi l’uscita di scena dal mondo del cinema è stato marcato dalla propria (più o meno volontaria) cifra stilistica, come il “…so long, bastard” fordiano (“Missione in Manciuria” 1966) o il “fuck” di Kubrick (“Eyes wide shut” 1999), Kim Ki-duk si conquista di diritto l’appartenenza ai grandi registi cinematografici, scegliendo come epilogo una silenziosa assordante tragedia.

COSE NOSTRE. MALAVITA

di Enrico Gatti

Regia: Luc Besson

USA, Francia, 2013

Voto: 6 ½

Cosa ci fanno De Niro e la Pfeiffer in un paesino della pittoresca Normandia? Fanno la figura degli americani cafoni, troppo chiassosi ed assolutamente inadatti alla vita sobria e disciplinata del vecchio continente. I loro personaggi, mafiosi ‘in pensione’, ora collaboratori di giustizia, incarnano i più conosciuti stereotipi americani, che si scontrano con gli ancor più noti luoghi comuni sul campanilismo francese. Questi, i principali elementi attorno ai quali ruota gran parte della dimensione comica del film. Ma c’è di più. Come un simpatico gusto per la violenza da ‘action movies’ e per la parodia dei film di genere, mafioso in questo caso.

Un film benfatto, ben strutturato, che prende vita in primis dalle ottime interpretazioni degli attori. De Niro dimostra sempre grande spirito nell’omaggiarsi senza presunzione, o qualsivoglia malinconia. La Pfeiffer, perfettamente a suo agio nei panni della dura capace di amare. E Tommy Lee Jones, che non spicca, ma da sicurezza.

La pellicola scorre bene e ha buon ritmo. La storia, tratta dal romanzo Malavita di Tonino Benacquista, mischia con successo suspense, divertimento e sentimentalismi. Scorsese produttore, fa simpatia. Luc Besson, che qui dirige e sceneggia, si comporta da bravo mestierante. Ma non da autore. Forse il testo di partenza non era all’altezza, o forse non era nella volontà del regista, sta di fatto che qualsiasi mira autoriale viene accantonata, da subito, e senza diritto di replica. Il prodotto finale risulta quindi, per sua ammissione, di facile consumo, adatto al grande pubblico. Tuttavia, finisce anche per essere pericolosamente innocuo, senza un vero spessore e assolutamente non provocatorio, come invece vorrebbe farci credere. Simpatico certamente, ma nulla più. Un bel prodotto usa e getta di cui non penso sentiremo parlare a lungo e che molto probabilmente non finirà nelle cineteche dei cinefili.

BLING RING

di Enrico Gatti

Regia: Sofia Coppola

USA, G.B., Fra, Ger, Giapp, 2013

Voto: 7 ½

Basato sulla vera storia del gruppo Bling Ring, il nuovo film di Sofia Coppola racconta le ‘prodezze’ di un gruppo di giovani sprovveduti, tutt’altro che maghi del crimine, arrestati per essere entrati nelle case hollywoodiane di certi vip (Hilton, Bloom, Lohan, Bilson e altri) ed aver rubato vestiti, borse, scarpe e gioielli per un valore di circa 3 milioni di dollari.

Immergendosi nuovamente in una dimensione pop, a lei tanto congeniale, Sofia Coppola scrive e dirige un film molto interessante, da diversi punti di vista.

Come scrivono in tanti, la regista è in grado di raccontare questa strana storia in modo abbastanza neutro, e di descrivere le sue protagoniste senza giudicarle. Beh, forse un po’ sì. Come un po’ giudicante è lo sguardo rivolto alle famiglie di queste ragazze, e ragazzi. Inutile non volerlo vedere. Ma non è certo un difetto del film. Come non è certo un male cercare di prendere una posizione e/o riflettere sui fatti accaduti. Sicuramente sono lodevoli il tatto e la discrezione con cui questo avviene. Merito sicuramente di un occhio attento, lucido e disilluso. Merito sicuramente di Sofia Coppola.

La cosa che però colpisce di più, dopo essere stati bombardati da trailer assolutamente accattivanti di una campagna pubblicitaria così invadente come non se ne vedevano da un po’ (nessuna critica visto che è un prodotto culturale, anzi, è solo stupore il mio), è constatare che il film ha uno stile tutt’altro che energico e frizzante. Al contrario di quello che ci si potrebbe aspettare, Bling Ring non è un film adrenalinico. Ritmato sì, ma non frenetico. Non c’è ostentazione. Non si cerca di ‘vendere’ come coinvolgenti le esperienze vissute dai ragazzi. La regista preferisce invece osservare e far osservare. E da qui, forse, la scelta di rinunciare ad un crescendo, a veri cambi di ritmo. Il film sembra cortissimo, non annoia affatto, ma allo stesso tempo non si percepisce alcuna accelerazione; nemmeno nel finale che, proprio per questo, diventa assolutamente agghiacciante. Anche le musiche, sempre bellissime come in tutti i film della Coppola, sono spesso associate ad immagini ripetitive e rallentate, quasi ad inseguire un effetto di alienazione più che di coinvolgimento.

Coraggiosa e anticonformista è anche la scelta del cast. Attori per lo più sconosciuti associati ad un nome che comincia a fare la differenza, Emma Watson. Lei, non protagonista assoluta, ma bravissima comprimaria. Nessun divismo quindi, proprio in un film dove tutti cercano la notorietà.

Insomma, dopo il tiepido Somewere, Sofia Coppola torna al cinema con un ottimo film, che esalta la sua vena teen-pop, il suo stile d’autore più serioso e la sua pungente ironia. Una summa del suo attento indagare gli aspetti più contemporanei e dissonanti della società che si risolve, e questo è il suo merito più grande, in un’opera tutt’altro che pretenziosa, in grado di comunicare a tutti per mezzo di semplicità e bellezza.

RUSH

di Andrea Pradella

Regia: Ron Howard

USA, Gran Bretagna, Germania, 2013

Voto: 6 ½

1976. Campionato del mondo di formula 1. Tappa del gran premio del Nürburgring , quando ancora un giro di pista misurava poco meno di 23km, se ne compivano in tutto quattordici e l’appellativo di “Green Hell” (inferno verde) scuoteva ancora l’animo dei piloti. Sono gli anni in cui le norme di sicurezza si usavano solo negli ospedali, l’elettronica confinata all’esplorazione spaziale e i “pionieri” (forse più che piloti) giocavano regolarmente a scacchi con la morte.

E’ il giorno della svolta epocale di una delle più grandi rivalità consumate nella storia della formula uno.

Niky Lauda, su Ferrari in seconda posizione dello schieramento, costretto ad inseguire l’inglese James Hunt su Mclaren. Sono le battute finali di un campionato che vede l’austriaco in testa alla corsa per il titolo già conquistato nella passata edizione e la bramosa sete di rivalsa dell’eterno rivale. L’ inseguimento subirà un violento “stop” nel corso del terzo giro, a causa del tragico (famoso) incidente che consacrerà il “01/08/1976” tra le pagine di storia della formula uno.

Il richiamo al documentarismo è una dolce tentazione, non sufficiente però a scalfire il regista capace di mantenere con disinvoltura la ripresa saldamente orientata al romanzo piuttosto della crono-storia.

Appare infatti ben marcato il salto che rivela l’antagonismo dei piloti non solo alla “soglia dei 300km/h”, bensì nella vita spesa “ai box”. La pellicola tocca le corde della psicologia dei protagonisti che li pone in continuo scontro nell’idea che essi stessi giungono a rappresentare. Alla totale sregolatezza e folle improvvisazione di Hunt si contrappone la metodica e rigorosa “messa a punto” di Lauda. Il talento puro e incontrollato, in sfida al razionale calcolo del più invisibile dei dettagli.

L’elemento di congiunzione tra due mondi tanto distanti tra loro nelle gare (e nella vita) è la passione “cavalleresca” della corsa alla vittoria, anche quando tutto sembra minare l’istinto di autoconservazione, il dolore si mischia al rumore di fondo e l’adrenalina il nettare cui attingere per spingersi “oltre”. Un mondo che cela il conflitto dell’uomo che vive nella fragilità della costante misura con il “limite”. Non importa se la paura venga fronteggiata dalla spavalderia estrema o dall’ illusione di calcolare la morte con una percentuale di rischio. Ad ognuno è lasciata la libera scelta di “mettere a punto” la macchina (e se stessi) secondo le proprie convinzioni ed idee.

Non viene dato alcun giudizio morale alla “condotta di gara” ed è questo l’aspetto più convincente del film. I riflettori sono puntati (anche se in maniera scontata) sul rispetto che si instaura nel contesto delle rivalità. La stima trascende l’amicizia. Compagni di vita (e morte).

THE GRANDMASTER

di Enrico Gatti

Regia: Wong Kar-wai

Cina, USA, 2013

Voto: 7

Versione cinematografica della biografia del grande maestro di kung fu Ip Man, maestro fra gli altri del leggendario Bruce Lee, The grandmaster segna il ritorno di Wong Kar-wai sugli schermi internazionali. Dopo il misconosciuto Ashes to time redux, presentato a Cannes nel 2008, il regista cinese completa un progetto assolutamente ambizioso, sia in termini di produzione, sia in termini stilistici.

Il kung fu come arte e filosofia di vita, prima che come disciplina sportiva, viene qui esaltato, e allo stesso tempo imbrigliato, dentro a coreografie spettacolari, ricche come non mai di effetti digitali e ralenti. In questa cornice, creano particolari suggestioni le musiche, originali, onnipresenti, ma non invadenti, e sempre adatte alla situazione narrata. Insomma, nessuna voglia di eccentricità; tutto viene invece calibrato per ottenere la giusta armonia d’insieme.

E poi, la storia d’amore. Valorizzata, come raramente accade in un film di arti marziali, da un regista che non poteva lasciarsi sfuggire una simile occasione; lui, poeta delle occasioni mancate, non poteva non ritrarre due protagonisti così unici nella loro delicatezza e coinvolti, anche questa volta, da un amore tanto sincero quanto impossibile. A separare Ip Man, lui, e Gong Er, lei, ci si mette dapprima la rivalità, che presto si trasformerà in rispetto poi in attrazione, ed in seguito la storia, con le sue guerre e le sue circostanze, quelle che alcuni chiamerebbero ‘ il destino’. Storia, questa sì, particolarmente invadente. Ricca di dettagli, personaggi e fatti storici, la trama risulta particolarmente complessa (non difficile da capire) e sovrabbondante, tanto, che per scandire gli avvenimenti si finisce per abusare della voce fuori campo e, forse troppo spesso, della suddivisione in capitoli.

Questo film racchiude dunque tanti punti di forza e alcune debolezze. Se ha infatti la potenza, e in un certo senso la prevedibilità, del blockbuster, contemporaneamente riesce ad emanciparsi da un genere troppo codificato grazie alla rilettura storico-sentimentale attuata dal regista. Altri pregi, più di natura tecnica, come le immagini, gli effetti digitali e le musiche, vengono sorprendentemente utilizzati per valorizzare non solo le scene dei combattimenti, ma anche i personaggi e i loro sentimenti, creando quell’aura, intesa come coinvolgimento, magica ed estremamente intima, tipica dei film di Wong Kar-wai.

Grande prova anche per gli attori, Leung e Zang in primis, capaci di interpretare con autenticità e delicatezza la forza e le fragilità dei loro personaggi.

HOLY MOTORS

di Enrico Gatti

Regia: Léos Carax

Francia, Germania, 2012

Voto: 8 ½

Da un avvio dal sapore decisamente lynchiano prende corpo un film tutto particolare, cupo e irreale, senza una vera continuità narrativa, ma decisamente suggestivo.

Monsieur Oscar, il protagonista, è una specie di attore che interpreta però i suoi personaggi nel mondo reale, e non in teatro. La sua limousine, attrezzata come un camerino, con tanto di specchio per il trucco e bauli coi travestimenti, lo trasporta da un capo all’altro di Parigi nei luoghi dove avverranno gli appuntamenti.

In una realtà fatta di incontri inconsistenti, in cui il vero e la finzione giocano ad armi pari, Oscar impersona in ciascuna occasione un uomo che non è solamente un uomo, ma un simbolo dell’intera umanità, un’umanità che purtroppo ha fallito, in tutto.

Il ricco banchiere e il mendicante, il carnefice e la sua vittima non sono, secondo Carax, figure in competizione, quanto piuttosto le due facce dello stesso fallimento.

Allo stesso modo, l’ipnotica danza che vediamo nel secondo capitolo sembra unire due opposti, da un lato c’è il desiderio bruciante di passione che spinge i due corpi l’uno verso l’altro, dall’altro c’è l’impossibilità di un vero contatto fisico fra i due, costretti, nelle proprie tute, a vivere una carnalità digitalizzata e totalmente cerebrale. Seguono altre riflessioni, sul rapporto genitore figlio, sull’amore romantico e persino sulla figura femminile, ritratta lanciando una provocazione assoluta: una modella impegnata su un set fotografico, i flash che suonano come l’incalzare di un coito, e poi un bruto, che salverà la bella (da se stessa verrebbe da dire) e la coprirà con un burqa, che in ultima battuta si trasformerà in un velo ‘cristiano’; quasi a dire che la redenzione potrebbe arrivare, ma in un modo del tutto inatteso. Eppure questa è solo una delle possibili interpretazioni.

Carax ci fa guardare con un occhio spaventato e ricco di angoscia, riuscendo ad evocare emozioni e sensazioni nascoste, imprigionate nel profondo della nostra mente. Il messaggio, non sempre così diretto, passa anch’esso attraverso la pura suggestione. L’effetto è sicuramente più straniante, ma la forza del messaggio viene a dir poco amplificata.

Filosofismi a parte, il film ha veramente la potenza di un incubo, arriva all’inconscio grazie ad un linguaggio onirico, comunque non troppo ermetico, ispirato, e desideroso di comunicare alle diverse sensibilità del pubblico. Un film che parte da un uomo solo e si rivolge ad altri uomini, più o meno soli, ma in ogni caso uomini, che vivono tante vite, interpretano tanti ruoli, e rimangono isolati in un mondo che sembra fatto di incomunicabilità.

Il futuro? Il finale del film ci ricorda che non è ancora finita, in fondo siamo animali, e come tali destinati ad una continua evoluzione, e non verso un meglio o un peggio (quale senso potranno mai avere queste parole), l’unica possibilità, l’unica certezza, sarà il cambiamento.

THE PURGE – La notte del giudizio

di Enrico Gatti

Regia: James DeMonaco

USA, Francia, 2013

Voto: 5 ½

2022, l’America è risorta. Criminalità al minimo storico e disoccupazione all’1%. Il merito? E’ tutto dello Sfogo: una notte, 12 ore, in cui ogni crimine è lecito, compreso l’omicidio, e le persone possono liberare tutta la loro rabbia repressa. Una sola volta ogni 365 giorni; sembra bastare.

Questo è più o meno tutto quello che serve per delineare il contesto dentro al quale si muove il film, ed è riportato interamente dalle scritte che compaiono sullo schermo poco prima della scena iniziale. Come punto di partenza è a dir poco interessante. Pur nella sua semplicità, è capace di riportare alla mente le atmosfere di Ballard, Burgess, Palahniuk, Dick, Orwell e i cupi fumetti di Moore e Miller. Ben inteso, rimane tutto pura suggestione e le riflessioni sono rimandate a data da destinarsi. I temi potevano essere molti, e altrettanti i modi per trattarli, ma si è scelto, in via legittima, di puntare tutto sulla suspense e sulla violenza. Nulla di male, a patto che chi dirige, la violenza, la sappia fare. Rimanendo sul genere, era molto più insulso, ma decisamente più efficace, The strangers con Liv Tyler, e non solo per la presenza di Liv Tyler, quanto piuttosto per aver rinunciato alla costruzione di un universo credibile attorno alla storia.

Quello che in The purge non funziona è proprio il voler partire da un contesto così impegnativo decidendo poi di non spendere tempo per giustificarlo o approfondirlo. E il risultato è questo: nulla appare coerente nell’insieme e lo spettatore fatica a sospendere la propria incredulità. A parte qualche slancio retorico nel finale, tutto il dibattito rimane sul generico tono del ‘è ovvio che è sbagliato’.

Anche il destino gioca a carte scoperte. Fin troppo scontata la scelta iniziale del soggetto: un venditore di impianti per la sicurezza domestica, arricchitosi sfruttando il terrore generato dalla notte dello Sfogo, appoggia l’evento catartico che, nonostante le sue certezze, diventerà guarda a caso proprio il suo peggiore incubo. E la cosa non migliora andando avanti; il ragazzo della figlia che vuole uccidere il padre, i vicini che alla fine si rivelano cattivi, la madre che inorridita dalla violenza risparmia la vita ai vicini, il nero che salva i buoni, e un mucchio di altre cose. Anche le dinamiche della ‘caccia’ non sono originali, e nemmeno la gestione dello spazio, in questo caso la dimora dei protagonisti.

Eppure, c’è un eppure. Non è noioso. Com’è, come non è, The purge si lascia guardare e si arriva alla fine del film senza il rimpianto di aver speso gli 8 euro del biglietto. Ah, la magia del cinema!

STOKER

di Enrico Gatti

Regia: Park Chan-wook

USA, G.B., 2013

Voto: 8

Tutti i più grandi prima o poi finiscono negli States, e così anche Park Chan-wook si aggiunge alla lista dei registi ‘stranieri’ che volano in America per dirigere il loro film.

E non c’è che dire, l’esperimento ha dato ottimi risultati. Le incertezze certamente ci sono, la sceneggiatura ad esempio, scritta dall’attore Wentworth Miller, prende sicuramente ispirazione dai gialli e dai thriller di grandi cineasti come Hitchcock, ma ricorda anche quelle ‘inquietanti’ pellicole televisive pomeridiane che ammaliano a suon di drammi psicologici, uomini violenti e intrighi da ‘ferro da stiro’. Il risultato finale perciò è ambiguo, alcune scelte sono necessarie quanto scontate, altre invece risultano eccezionalmente non banali: l’evoluzione del personaggio di India (a proposito … pessimo nome!) o, ancora, la non-chiarezza riguardo al ruolo che il singolo personaggo ha nell'influenzare i comportamenti degli altri. Chi veramente causa cosa? Il film cavalca questo aspetto avendo la capacità, e la fortuna, di rimanere enigmatico come le personalità dei protagonisti, bella prova.

E una bella prova è anche quella degli attori, la Kidman si gestisce con sobrietà senza ricordare troppo i ruoli già interpretati (che cominciano ad essere un numero impegnativo), Goode è azzeccatissimo nella parte del Norman-Bates-piacione-e-piacente, mentre Mia Wasikowska risulta essere la meno brillante, comunque brava, ma in parte soffocata da un ruolo ritrito come quello dell’adolescente diafana, cupa, imbronciata e pazza, particolarmente arduo da reinventare. Fortunato invece il cammeo di Jacki Weaver (Animal Kingdom) nei panni della madre di Charlie Stoker, lo zio cattivo interpretato da Goode.

Inutile dire che, in realtà, il vero protagonista della pellicola rimane Park Chan-wook. Regista arcinoto per aver ridefinito il noir (il dramma e l’horror) con la sua trilogia della vendetta, ad oggi i suoi film più famosi, Park Chan-wook mette tutto se stesso anche in questa produzione lasciando che la sua cattiveria psicologica (cinematograficamente parlando) e la sua spregiudicatezza visiva permeino l’intera opera. Il regista ha, in Stoker, un peso maggiore persino dei personaggi che si alternano sullo schermo e fa di tutto per non rimanere nell’ombra; chi finisce nell’ombra sono invece gli attori, ridotti talvolta a decori umani all’interno di immagini estetizzanti, la fotografia è di Chung Chung-hoon, sempre alla ricerca della perfezione indipendentemente dalla semplicità del soggetto che viene ripreso.

La regia gioca anche col tempo, interrompendo continuamente la consequenzialità della storia e ricominciando ogni volta tralasciando un qualcosa di abbastanza importante da far perdere l’orientamento allo spettatore e coltivare la tanto riuscita ambiguità del film. Il massimo viene però raggiunto nei cambi scena, piccole rivelazioni di un talento poetico e visionario che, anche grazie agli effetti digitali, unisce la luminosità della perfezione estetica (molto orientale) al lato più oscuro della natura umana. Neanche fossimo in un film di Park Chan-wook.

LA GRANDE BELLEZZA

di Enrico Gatti

Regia: Paolo Sorrentino

Italia, Francia, 2013

Voto: 5

Quale cornice migliore di Roma, per mostrare il lusso e la decadenza della bella vita? Una città senza tempo, come un’umanità senza tempo, racchiusa in scrigni dorati e schiava di cerimonie sontuose, di destini senza futuro, dove allusioni di ipocrisia si perdono in un mare di vuota apparenza. L’uomo che vi abita non può tuttavia rifuggire dal suo status, perché il popolo lo ha eletto, e lo ha eletto per godere di ogni piacere, lo ha innalzato oltre il ‘comune’, perché lui deve diventare quello che tutti vorrebbero essere, quello che gli altri invidiano; un’eventuale abiura non potrebbe che rimanere un inconfessabile segreto.

Il film, altro non è che l’odissea di un uomo trascinato dalla corrente della mondanità sulle rive dei salotti e dei giardini romani. E qui li incontrerà, una folla di ‘altri’ che, come lui, vagano perduti alla ricerca della grande bellezza. La morale qui è una sola e, fra tutte, è sicuramente la più scontata. E scontato, è anche Sorrentino che, oltre a ripetersi, riesce a deludere.

Lo stile rimane sorrentiniano in tutto e per tutto, le immagini bellissime, i colori eccessivi, le inquadrature calibrate e talvolta manierate, ma questa volta l’insieme appare piuttosto lezioso. Non forse tanto per la forma, quanto piuttosto per la sostanza. Sembra infatti che La grande bellezza voglia essere un libro più che un film, profondo e filosofico quasi in senso letterario, ma appare evidente l’incapacità che ha di tradursi e, soprattutto, di tradurre tutta la sua ‘profondità’, a patto che ce ne sia una. Per di più, l’aver rinunciato ad una narrazione cinematograficamente coinvolgente, lungi dall’essere una scelta stilistica funzionale, ha messo soltanto in mostra le lacune della storia, oltre che la vacuità delle possibili riflessioni estraibili dalla pochezza del contesto.

L’assenza di una vera trama rende il film un agglomerato clastico di situazioni in cui si avvicendano personaggi, caricaturali ed eccessivamente ingenui, che poco o nulla hanno da dire e che poco, o nulla, aggiungono al teatrino precedente.

E’ anche l’ironia a risentire di tutto questo ensemble. Le eccentricità che facevano sorridere nei film precedenti sono qui inserite a forza ed esibite senza ragione, o forse troppo amalgamate al contesto per essere davvero fuori luogo. Tutto quello che vediamo, lo abbiamo in fondo sempre immaginato, non è in grado perciò di stupirci, tantomeno di interessarci.

Purtroppo La grande bellezza la vediamo, ma non la sentiamo, ci lascia solo indifferenti e, sicuramente, non ci convince.

L’UOMO CON I PUGNI DI FERRO

Di Enrico Gatti

Regia: RZA

USA, Hong Kong, 2012

Voto: 7

La storia è semplice. Un sacco di attori cinesi col nome inglese fanno i cattivi che spadroneggiano in un piccolo villaggio della Cina feudale. Le attrici, anche loro col nome americano e il cognome di tre lettere, sono tutte rinchiuse in un lupanare gestito dalla splendida Lucy Liu. Loro però non sono né buone né cattive, diciamo opportuniste. Poi ci sono i buoni: un afroamericano che fa il fabbro, un Russel Crowe grasso e un cinese decisamente più cinese degli altri.

I buoni, le femmine e i cattivi, si incontrano tutti nel postribolo e si uccidono a vicenda, il villaggio è salvo, e il nero resta vivo.

L’interpretazione del film può risultare particolarmente complessa, quindi è giusto suddividere il ragionamento in più livelli. Primo, è evidente che il fabbro-nero-americano col ferro ci sa proprio fare; secondo, al nero americano vengono tagliate le braccia dai cattivi cinesi e per questo, momento drammatico, sembra che lui sia spacciato; terzo, il fabbro, che come ricordiamo coi metalli ci sa proprio fare, si forgia le sue nuove braccia diventando l’uomo coi pugni di ferro.

Anche le star, coinvolte in ruoli secondari ma piuttosto importanti, hanno qualcosa da dire, la Lucy Liu ricorda se stessa nel ruolo O-Ren Ishii, mentre Crowe si ripete nel ruolo di grasso.

La prima regia del rapper RZA (Robert Diggs all’anagrafe, ma RZA in effetti è più bello) è tutto sommato un bell’esordio, che si colloca all’interno di un filone ben preciso a cui altri prima di lui hanno spianato la strada contribuendo a ‘formare’ il gusto del pubblico nel corso degli anni con un numero ormai significativo di pellicole. Non è questo un modo per denigrare il film, è facile però convenire sul fatto che a questo manchi quell’impronta dissacrante caratteristica di molti suoi predecessori. E’ sbagliato tuttavia pensare che L'uomo con i pugni di ferro non sia irriverente o eccentrico, quando invece alcune trovate sono assolutamente vincenti, ma è giusto pensare che uno spettatore abituato a un certo tipo di provocazioni, dopo tutto, non riesca ad entusiasmarsi troppo quando le vede riproposte nello stesso modo.

E allora viene da chiedersi, quale sarà il futuro di questi film?

Il genere a questo punto è ben definito e codificato, i maestri hanno fatto scuola e ad oggi tutti li conosco e soprattutto li apprezzano, fra l’altro molto più che in passato. Il genere è diventato di moda, e forse è arrivato il momento di far spazio agli allievi, anche se è assai probabile che tali allievi attingano a piene mani dai film dei maestri riproponendoli solamente con piccole varianti e qualche aggiunta e forse, dico forse, c’è la possibilità che tale genere diventi, grazie a loro, tanto popolare da annichilire qualsiasi forma di originalità nei nuovi registi che si potrebbero accontentare un giorno di sfornare film scontati e impersonali solo in funzione di un facile successo al botteghino. O forse è probabile, che queste siano chiacchiere senza senso perché tutto sommato il film di RZA rimarrà un unicum nella produzione di film tarantiniani non di Tarantino, ma è sempre bello poter fantasticare.

Giudizio finale comunque soddisfacente. Visione consigliata.

LE STREGHE DI SALEM

di Enrico Gatti

Regia: Rob Zombie

USA, 2013

Dare un giudizio all’ultimo film di Rob Zombie non è cosa semplice. Da un lato c’è il film vero e proprio, un horror dei più classici con un storiella puerile su un disco maledetto e il ritorno di Satana a Salem dove la stirpe delle streghe non è mai stata annientata e la guerra coi discendenti degli inquisitori tutt’altro che archiviata. Dall’altro abbiamo invece un film originale costruito su immagini sublimi che, facendo leva sull’immaginario collettivo, sono in grado di trasformarsi in veri e propri incubi.

Dovessimo giudicare il film spogliato di tutte le premesse non potremmo che asserire d’aver visto un prodotto tutt’altro che eccelso. Il Problema, con la ‘p’ maiuscola, è la banalità della storia. Anche a voler vedere l’omaggio ai classici dell’horror, il piattume narrativo e la prevedibilità delle situazioni, oltre che dei dialoghi, lo penalizzano non poco. I cultori del genere forse apprezzeranno, ma per molti sarà solamente un già visto.

Se invece collochiamo il film all’interno di un percorso artistico in evoluzione, Le streghe di Salem si rivela come una svolta nella filmografia del regista. Se non convince nella trama e nei dialoghi, sicuramente ipnotizza con la sua delirante poetica dell’incubo. La ricerca da parte dell’autore di uno stile personale culmina in un tripudio visionario fatto di immagini oniriche nelle quali si concentra tutta la più becera simbologia satanica. Esteticamente, tutto l’insieme, è piuttosto accattivante. I costumi, le scenografie, il trucco, la musica, fanno parte di un ritornello che avevamo già intravisto nelle pellicole precedenti, ma che ora diventa assolutamente protagonista. Fortunatamente c’è anche un po’ di ironia, almeno direi, che modera i toni; l’ironia passa, anche questa, dalle immagini, talvolta tanto allucinanti quanto kitsch e a quel punto ci scappa pure la risata.