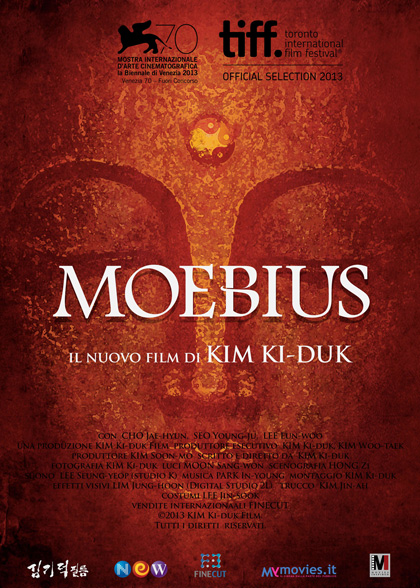

MOEBIUS

di Andrea Pradella

Regia: Kim Ki-duk

Corea del Sud, 2013

Voto: 7

Moebius è stato annunciato a Venezia quest’anno come l’ultima pellicola del regista coreano. Di Kim Ki-duk si è sempre parlato prevalentemente dagli “addetti ai lavori”. Il suo cinema (sempre a basso budget) ha saputo segnare il nuovo millennio soprattutto dalla continua, scomoda, e perfino fastidiosa, ricerca della rappresentazione dell’interiorità umana. “Il tentativo” come cita spesso il regista “di comprendere l’incomprensibile”. Un percorso azzardato ma sempre abilmente descritto attraverso scelte stilistiche al contempo semplici e decisamente efficaci.

Il film narra una vicenda famigliare “classica” in cui il marito (e padre di un giovane adolescente) tradisce la moglie con una giovane amante. Dalla più semplice delle trame risulta quasi incredibile la violentissima escalation di eventi che si scatenano l’uno in seguito all’altro all’interno di contesto psicologico malato e perverso. Una reazione a catena lasciata libera di sfogarsi ed inondare come una piena che travolge senza alcuna possibilità di appiglio. La sensazione visiva è realmente quella di assistere ad un frastuono assordante di immagini. Si coglie fin dalle prime scene la finissima abilità registica fortemente caratterizzante lo stile della messa in scena, attraverso la scelta di togliere ogni traccia di dialogo per tutta la durata del film. Nell’incapacità di dare senso razionale agli atti che si compiono, il confinato silenzio stride con l’inappagato bisogno di poterli comprendere. Chi guarda cerca inutilmente una spiegazione del perché di un simile eccesso, ma non vi è mai alcuna parola di conforto. La regia sembra unicamente voler guardare all’assurdo della natura umana in grado di manifestarsi, nella più primitiva regressione, senza nessun limite o controllo.

E quando tutti i confini della psiche umana sono stati oltrepassati senza ritorno, e quando ogni concetto di normalità disgregato in ogni suo possibile significato, restano solo le sensazioni emotive ad accogliere lo spettatore.

Se per molti registi l’uscita di scena dal mondo del cinema è stato marcato dalla propria (più o meno volontaria) cifra stilistica, come il “…so long, bastard” fordiano (“Missione in Manciuria” 1966) o il “fuck” di Kubrick (“Eyes wide shut” 1999), Kim Ki-duk si conquista di diritto l’appartenenza ai grandi registi cinematografici, scegliendo come epilogo una silenziosa assordante tragedia.